par Martine Abadia

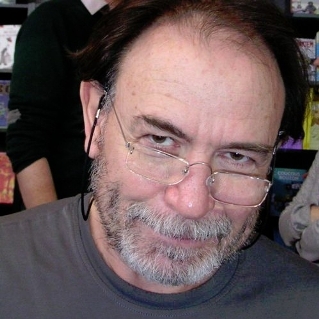

Roberto Innocenti est né en 1940 à Bagno a Ripoli (Florence). Ses premiers pas dans la vie, en période de guerre, auront bien sûr une grande influence dans son parcours. Il doit quitter l’école dès 13 ans pour aider sa famille et travailler dans une fonderie jusqu’en 1958. Autodidacte, il sera ensuite, tour à tour, vendeur dans une galerie d’art, graphiste publicitaire pour des magazines de luxe, affichiste pour le cinéma et le théâtre, avant de pouvoir se consacrer enfin pleinement à l’illustration.

Il sera, dès lors, édité par de grandes maisons d’éditions internationales et récompensé à de nombreuses reprises : Biennale des Illustrateurs à Bratislava en 1985, Prix Hans Christian Andersen reçu en 2008 pour l’ensemble de son œuvre, pour les plus prestigieux.

Roberto Innocenti est un artiste engagé. il se pose comme un témoin de l’histoire en marche et porte un regard d’une grande précision sur la vie, ses joies, ses peines, ses barbaries. De son enfance perturbée par la guerre, il a su néanmoins garder le sens de l’amusement, de la curiosité propre à l’enfance. Il sait traduire avec pudeur l’incompréhension et le choc émotionnel des enfants, soudain confrontés à l’absurdité des violences générées par la bêtise et le besoin de pouvoir des adultes.

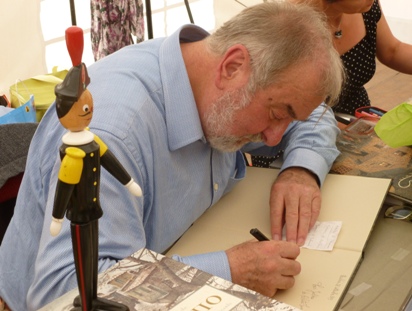

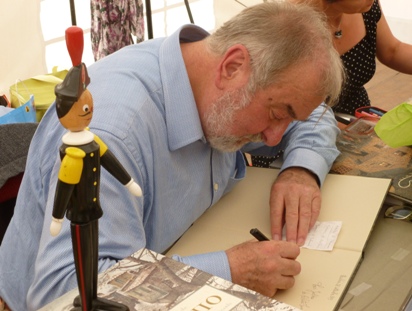

Il fut un des invités du deuxième Festival des illustrateurs qui s’est déroulé à Moulins (Allier) du 26 septembre au 6 Octobre 2013.

RENCONTRE AVEC UN GRAND MONSIEUR

Nous sommes à Moulins, le vendredi 27 septembre 2013. Il est 9 heures 30.

En préambule, avant de donner la parole à Roberto, Lucie Cauwe, modératrice, remarque que trois des illustrateurs invités, Roberto Innocenti, Lorenzo Mattoti et Kveta Pacovska, ont participé à la même exposition à la Foire du livre pour les enfants de Bologne en 1996 et qu’ils ont en commun d’avoir illustré des contes traditionnels et créé des albums de fiction très personnels.

. Vous êtes autodidacte, ce dont on pourrait douter en regardant la précision de vos dessins. Comment en êtes-vous venu au dessin ? Comment s’est fait le choix d’illustrer pour la jeunesse ?

Etre autodidacte, je le partage avec de nombreuses personnes de ma génération car je suis né pendant la guerre et c’était très difficile à cette époque d’entreprendre des études. Et puis dessiner, c’est quelque chose qui s’apprend … en dessinant.

L’illustration pour la jeunesse m’a attiré très tôt, donc j’ai commencé à illustrer, il y a environ 25 ans mais, en même temps, j’ai été obligé de m’arrêter assez rapidement parce que c’était trop difficile d’en vivre. J’ai fait plein de boulots pour nourrir ma famille et ce n’est que bien plus tard que je suis revenu vers la littérature de jeunesse.

Ce métier d’illustrateur pour la jeunesse, on doit l’exercer avec passion. La notion de plaisir est fondamentale pour pouvoir transmettre par l’illustration cette passion à son public.

. Est-ce que vous êtes capable d’exprimer ce que vous ressentez quand vous illustrez ? Ou est-ce difficile de mettre des mots derrière tout ça ?

Quand je me mets à ma table de travail, l’idée de ce que je veux raconter est déjà bien claire dans ma tête. Dans tous les métiers que j’ai exercés, je me suis toujours préoccupé de m’adresser à un très large public. C’est pour cela que je n’ai jamais voulu devenir peintre parce que je ne voulais pas que mon tableau s’arrête accroché sur le mur d’une seule maison, mais, au contraire, que le plus grand nombre en profite, le partage, d’où le choix de l’édition.

. Ce qui frappe dans votre œuvre, c’est le mélange de réalisme et d’imaginaire, que ce soit dans les contes traditionnels ou dans les albums qui traitent de faits historiques. Est-ce un choix de mélanger les deux ou est-ce que ça vient tout seul ?

Pour ce qui est du réalisme, j’ai pris l’option du figuratif, justement en pensant au public auquel je m’adresse. C’est comme un écrivain qui s’adresse à un jeune public avec un langage hermétique. C’est donc pour moi l’obligation de communiquer de la manière la plus claire possible. Par contre, le réalisme pur, j’essaie de l’éviter parce que ce n’est pas ce que j’aime le plus. La seule fois où je m’en suis beaucoup rapproché, c’est pour L’étoile d’Erika.

Pour ce qui est de l’imaginaire, c’est plus lié à mon envie constante de m’amuser, d’exprimer les sentiments avec légèreté. Bien sûr, cela varie en fonction des sujets traités mais j’essaie toujours de mettre une pointe d’humour ou de tendresse dans ce que je dessine ou de m’amuser avec certains détails.

( Laura Rosano, traductrice, précise : « Roberto se sent plutôt comme un réalisateur de film ; il y a les moments où il doit s’inscrire dans une réalité mais, ensuite, il y a le décollage parce qu’il faut qu’il s’amuse. » )

. Par rapport aux contes traditionnels, le fait d’inscrire ces contes dans des époques ou des ambiances particulières, le changement de cadres – Cendrillon à la Belle Epoque, Le Petit Chaperon Rouge très contemporain, Pinocchio dans des paysages typiquement toscans – semble vouloir renforcer par l’illustration la force du propos. Pourriez-vous préciser pour chacun de ces contes, ces choix ?

Les contes de fées commencent toujours par Il était une fois … Il n’y a jamais de dates, donc tout ce qui est illustré c’est toujours des faux, des interprétations, car, si on voulait être au plus près du vrai, il faudrait les inscrire dans un style baroque qui correspondrait à l’époque où ils ont été majoritairement écrits.

En pensant à Cendrillon, je me suis penché sur le sens de cette histoire et je me suis demandé à quelle époque je pouvais la poser. Pour moi, Cendrillon est une petite fille ambitieuse qui, au lieu de vouloir se marier avec un footballeur comme le désireraient les jeunes filles aujourd’hui, rêve de se marier avec un prince. L’époque de Cendrillon, pour moi, c’est 1929 : je voulais qu’elle soit « bonne à marier » en 1929 exactement, avec une coupe à la garçonne, car c’est une époque frivole qui s’adapte bien à ce conte, me semble-t-il. Aujourd’hui, elle aurait donc 104 ans !

Par contre, en réfléchissant au Petit Chaperon Rouge, l’histoire est follement tragique. Donc, j’ai voulu la mettre en scène dans cette espèce de forêt que constitue le no man’s land de la ville globalisée d’aujourd’hui. Ce message s’adresse surtout aux adultes comme une sorte d’avertissement pour leur dire de faire attention aux conséquences pour les jeunes de ce foisonnement de publicités qui envahissent leur environnement et les poussent à se poser cette question : est-ce que c’est dans cette forêt-là que vous voulez faire se promener vos enfants ? D’ailleurs, quand on en parle au moment des dédicaces, parents et enfants sont conscients que c’est autrement plus dangereux aujourd’hui de traverser cette ville impersonnelle, qui est un morceau de toutes les villes du monde, que de traverser un bois pour aller retrouver sa grand-mère.

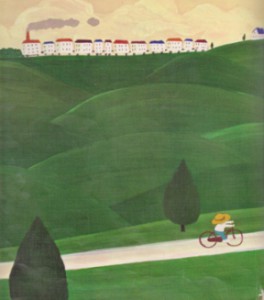

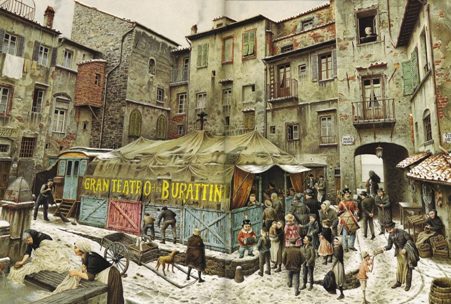

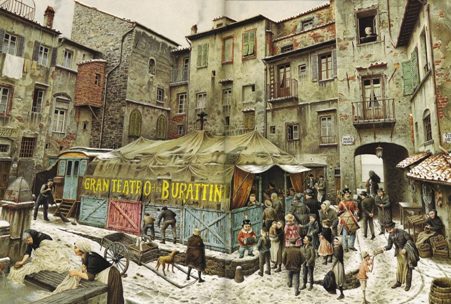

L’idée d’illustrer le Pinocchio est venue au moment du centenaire de sa parution. Au départ, je n’avais pas projeté d’illustrer Pinocchio, c’est plutôt une suggestion de mon éditeur. Alors je me suis penché sur les nombreuses adaptations illustrées et je me suis rendu compte qu’aucun ne l’avait inscrit dans des paysages toscans. Pour moi, c’était le déclic : il fallait que Pinocchio vive et se déplace dans la Toscane de l’époque. Mais, comme je suis très vieux, j’ai aussi connu la Toscane de 1900 !!!

J’ai en fait utilisé Pinocchio comme Le Petit Chaperon Rouge ou encore Rose Blanche comme des guides pour visiter des lieux, des paysages ou des moments de l’histoire.

. Vous venez d’évoquer Rose Blanche. Cela va nous permettre de vous interroger sur ces albums qui traitent de l’histoire avec un grand H : L’étoile d’Erika, Rose Blanche … mais aussi dans une moindre mesure peut-être La maison. Rose Blanche c’est l’album qui vous a révélé au monde en 1985. Je me souviens de la Foire de Bologne cette année-là où on ne parlait que de ce livre. Qu’est-ce qui vous a poussé à raconter l’histoire de cette petite fille allemande qui fait la découverte des camps de concentration. Est-ce que c’est dans les missions d’un auteur de parler de l’histoire, d’informer les enfants et , en même temps, de leur apporter cet aspect artistique qui peut les rassurer ?

Pendant la période où je n’ai pas pu travailler pour la jeunesse pour des raisons économiques, j’ai continué à lire plein d’ouvrages pour la jeunesse édités à l’étranger. Je me suis dit que, moi aussi, je voudrais faire quelque chose de poignant. Et puis je voulais que ma fille soit au courant de ce morceau d’histoire et, pour cela, il fallait que ce soit abordé de façon tendre, de façon acceptable pour un enfant.

Quand j’ai eu terminé de dessiner Rose Blanche, j’ai essayé de l’éditer mais personne n’en voulait parce que, justement, en Italie, chacun sait que le fascisme n’a jamais existé ! Alors, j’ai mis toutes les planches dans un tiroir jusqu’à ce qu’Etienne Delessert passe dans mon atelier pour me demander d’illustrer Cendrillon. Comme je gardais précieusement ces dessins depuis 4 ans, je les lui ai montrés et, là, Etienne Delessert a dit : « Il faut absolument que ce livre soit publié ! «

Ce livre est un vrai tournant dans ma vie car il a été édité dans de nombreux pays d’Europe d’abord mais aussi, un peu plus tard, aux USA et au Canada. J’ai reçu, grâce à lui, La Pomme de Bratislava et le Prix de la Paix en Allemagne. Du coup, ça m’a rassuré sur cette possibilité, pour moi illustrateur, de totale liberté d’expression mais j’ai quand même un profond regret : celui d’avoir été reconnu et même ovationné à Montreuil, par exemple, avant de l’être dans mon propre pays.

. Dans l’ouvrage, L’auberge de Nulle part, où l’imaginaire vient au secours du quotidien, est-ce que, vous-même, vous avez parfois peur de perdre votre pouvoir d’imaginaire ?

Comme tout créateur, j’ai peur effectivement de perdre mon imaginaire, mais, dans cet album, justement, je ne savais pas où aller, je n’avais pas d’idée de départ. Je me suis laissé guider, cédant ainsi à mon besoin d’amusement. J’ai pris comme point de départ la question : Où ça peut amener le fait de ne pas avoir d’idée ?

Ça peut amener par exemple à prendre les idées des autres, à aller chercher des personnages créés par d’autres. Donc, tous les jours, j’ai convoqué dans cet hôtel égaré au milieu de nulle part, des personnages qui me venaient en tête. Ces personnages, je les voulais comme des citations, des espèces de prototypes, des clins d’œil. Et, à la fin, est sorti un livre qui n’a aucun sens, qui, du début à la fin, constitue juste un amusement et j’en suis très fier ! Au niveau technique, le dessin est beaucoup plus léger, cela participe de ma volonté d’amusement. Mais le grand mystère pour moi était de savoir si cela allait amuser mes lecteurs !

. Comme un acrobate qui rentre sur scène, est-ce que vous avez parfois le sentiment de vous mettre en danger quand vous vous mettez à dessiner ?

C’est vrai qu’on a toujours des questionnements quand on démarre un nouveau livre et qu’on se demande si on doit vraiment le faire, s’il va être bien reçu. Mais on prend confiance au fur et à mesure quand on a eu de bonnes ventes des précédents albums. Mais c’est toujours la rencontre avec les lecteurs et surtout les enfants qui fait évoluer les choses et me met en confiance. Je me suis longtemps posé la question de savoir si j’étais un illustrateur pour enfants. Et c’est eux qui m’ont apporté la réponse quand ils m’ont dit qu’ils aimaient justement ce foisonnement de détails, qu’ils n’y étaient pas perdus. C’est pourquoi, aujourd’hui, j’ai beaucoup moins peur de descendre sur la piste !

. Et si vous deviez changer de métier et travailler dans un cirque puisque c’est la thématique du Festival 2013, vous choisiriez quel rôle ?

Quand j’étais petit, j’adorais le cirque, mais plus j’ai grandi, plus j’ai trouvé tous ces endroits, le cirque, les parcs d’attraction…, des lieux très tristes. Mais s’il fallait que je rentre dans un cirque, je ne pourrais être ni acrobate, ni dompteur, donc, vu mon ventre, je pencherais plutôt vers le rôle de directeur !

. Est-ce qu’il y a un livre sur lequel vous travaillez actuellement ?

En ce moment, je n’ai pas de projet précis de livre en cours car, pour que je puisse travailler sereinement, il ne faut pas que je sois encombré par des problèmes autour de moi. En ce moment, les conditions ne sont pas réunies. Mais j’ai quand même une idée assez précise de projet qui sera long. Et puis, j’ai plein de choses dans mes tiroirs qui attendent et je ne sais pas si j’aurai assez de temps pour toutes les réaliser ! Je suis lent et minutieux dans mon travail, alors ça prend toujours beaucoup de temps pour aller jusqu’au bout.

A propos de ce projet, si vous voulez en savoir plus, il s’agit d’un poème relativement court mais qui va se dérouler sur un assez grand nombre de pages. Le « personnage » est un bateau qui nous permettra de visiter les années 1900. Quand le bateau sera en train de sombrer, on verra d’abord la face visible de la réalité, mais ensuite, les abîmes, la face cachée.

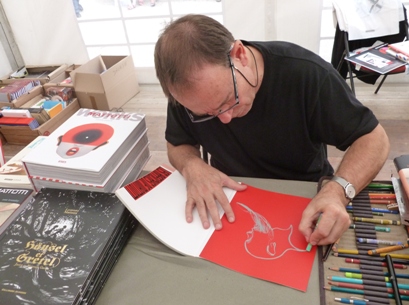

. Combien de temps passez-vous pour effectuer une illustration ? (question de la salle)

Ça dépend bien sûr de l’ouvrage. L’auberge de Nulle Part, c’est, comme je le disais, un ouvrage léger, qui ne demande pas de documentation, donc j’ai dû mettre environ 2 mois. Pour d’autres qui exigent de rassembler beaucoup de documentation, ça peut prendre 2 ans de travail. Pour une illustration, là aussi, cela dépend de la technique. Celle qui m’a pris le plus de temps c’est une illustration du Pinocchio : c’était comme si je faisais un doctorat en architecture ! Je vous rappelle que je suis autodidacte et, là, il fallait que je travaille la perspective pour une scène de fuite (Pinocchio poursuivi par des gendarmes sur une place).

J’aurais pu prendre une photo de cette place depuis le deuxième étage en plongée, mais j’ai préféré travailler cette perspective directement. En réalité le temps de réaliser une illustration est lié à la technique, très minutieuse, mais aussi à la mise en place de l’image (perspective, projet, documentation, composition de l’image) et c’est parfois cela qui prend le plus de temps.

Merci Monsieur Innocenti pour votre générosité, votre modestie et votre humanité. Il y a ainsi des moments où le mot rencontre prend toute sa force et où l’on souhaiterait que le temps suspende son vol. Merci à Lucie Cauwe, modératrice, et Laura Rosano, traductrice. Merci à Nicole Maymat et aux Malcoiffés, organisateurs du Festival des illustrateurs.

(octobre 2013)

BIBLIOGRAPHIE

. Rose Blanche, Christophe Gallaz, Gallimard, 1985.

. Cendrillon, Charles Perrault, Grasset, 1990.

. Un chant de Noël, Charles Dickens, Gallimard, 1991.

. Casse-Noisette, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Gallimard, 1996.

. L’auberge de nulle part, J.Patrick Lewis, Gallimard, 2002.

. L’étoile d’Erika, Ruth Vander Zee, Milan, 2003.

. Les aventures de Pinocchio, Carlo Collodi, Gallimard, 2005.

. La maison, J.Patrick Lewis, Gallimard, 2010.

. La petite fille en rouge, Aaron Fisch, Gallimard, 2013.

Enseignante pendant de longues années, Martine Abadia fut responsable et animatrice de la Salle du Livre du Centre d’animation et de documentation pédagogique (CADP) de Rieux-Volvestre, centre de ressources littérature jeunesse et lieu d’accueil de classes lecture, ouvert en partenariat par le Conseil Général et l’Inspection Académique de la Haute-Garonne. « Je profite de mon nouveau statut de retraitée pour approfondir au CRILJ Midi-Pyrénées ma connaissance de la littérature de jeunesse et pour faire partager ma passion aux médiateurs du livre du département. » Marine Abadia est l’actuelle présidente de la section.

.