.

SIX OUVRAGES

. Thierry Terret, Histoire du sport, Que sais-je ? 2023, 126 pages.

« Le sport, tel que nous le concevons aujourd’hui, avec ses règles, ses techniques, ses pratiques et ses pratiquants, ses représentations et ses institutions, ses records et ses valeurs, trouve sa genèse dans l’Angleterre en pleine révolution industrielle du XVIIIe siècle. Les pratiques plus anciennes répondaient à des fonctions militaires, éducatives ou sacrées et ne sauraient être assimilées aux logiques sportives contemporaines qui oscillent entre traditions, poids du marché et enjeux politiques. Depuis les public schools jusqu’à Zinédine Zidane, Thierry Terret retrace l’histoire du sport et montre comment l’étude de ce qui constitue une véritable culture de masse offre l’un des meilleurs miroirs de notre société. »

. Laurent Turcot, Sports et Loisirs : une histoire des origines à nos jours, Gallimard 2016, 680 pages.

« Les sociétés occidentalisées ont fait des loisirs et des sports des référents et des modèles qui imprègnent toutes les sphères de la vie. Ces pratiques sont au croisement des grandes tendances politiques, économiques, sociales et culturelles de chaque époque. En faire l’histoire, c’est approcher l’essence même de chaque grand moment de l’Occident. Comment comprendre, en effet, l’avènement de la gymnastique au XIXe siècle sans prendre en considération la montée des États-nations ? Comment évaluer les divertissements à la cour de Louis XIV sans parler des fondements de l’absolutisme royal ? Que dire des tournois médiévaux si on ne prend pas la peine de les reconduire à l’idéal du combattant que les chevaliers incarnent dans cette société d’ordre ? Ou encore, comment analyser les Jeux olympiques antiques sans les rattacher à la culture du corps, à la médecine et à la philosophie qui se développent dans l’Antiquité ? Vouloir détacher ces pratiques des sociétés qui les fondent et les organisent est, à proprement parler, impossible. La société contemporaine invente les sports, mais sans aucune génération spontanée. Ainsi le sport doit-il beaucoup à cette vaste tranche chronologique qui va de la chute de l’Empire romain d’Occident à l’orée de la Révolution industrielle : on y relève des pratiques divertissantes et des formes d’exercices physiques auxquelles l’époque contemporaine a puisé. Cet ouvrage original revient, pour chaque époque, sur les manières d’être, de vivre et de penser qui furent autant d’acceptions différentes de ce que l’on appelle aujourd’hui « loisir » et « sport ».

. Pascal Duret, Sociologie du sport, Que sais-je ? 2024, 126 pages.

. Pascal Duret, Sociologie du sport, Que sais-je ? 2024, 126 pages.

« Performances, concurrences, compétitions, jeux, tout semble aller de soi dans l’univers sportif, et pourtant… Quelles sont les fonctions sociales du sport ? À quoi rime la passion de nos contemporains pour sa pratique et son spectacle ? Pourquoi le sport semble-t-il à ses adeptes si important à défendre, et à ses détracteurs si critiquable ? En quoi ce qui se passe dans les stades permet-il de comprendre l’articulation des valeurs, parfois contradictoires, qui façonnent notre société ? Par-delà les réponses toutes faites et les a priori, Pascal Duret offre une vue d’ensemble des recherches les plus récentes en sociologie du sport et propose une synthèse de ses avancées les plus marquantes. »

. Jean-Pierre Augustin, Les jeux du monde : géopolitique de la flamme olympique, Armand Colin 2021, 224 pages.

« Seul événement rassemblant plus de nations que l’ONU, les jeux Olympiques sont un véritable théâtre géopolitique dans lequel chaque acteur tente d’exister sur la carte du monde. Car si l’Olympisme est porteur des valeurs d’universalisme, d’excellence, de paix et de mélange des peuples, les JO restent bien les héritiers d’un siècle d’impérialisme occidental et n’évitent pas les dérives de toutes sortes et la reproduction des rapports de force internationaux. Ni tout à fait simulacre, ni tout à fait guerre, les luttes olympiques sont ainsi des rituels modernes où l’ordre mondial se donne à voir et se reproduit en paraissant se dissoudre. Cet ouvrage renouvelle l’analyse géopolitique de l’Olympisme en revisitant ses origines, son évolution et la domination politique et économique qui en résulte. Il dévoile aussi comment le monde est à la recherche de mythes contemporains, d’utopies porteuses de sens, de force et d’énergie à l’image de la flamme rallumée tous les quatre ans sur les ruines du temple d’Olympie. Mais la crise pandémique et le report des Jeux de Tokyo 2020 interrogent la pérennité de cette célébration et appellent à inventer d’autres formes d’organisations. »

. Patrick Clastres, Les Jeux olympiques de 1896 à 2024 : une aventure mondiale, Presses universitaires de Rennes 2024.

. Patrick Clastres, Les Jeux olympiques de 1896 à 2024 : une aventure mondiale, Presses universitaires de Rennes 2024.

« Depuis leur réinvention à Paris en 1894, les jeux olympiques semblent avancer au même rythme que le monde contemporain, et même le refléter. Mais les jeux olympiques ont aussi leur propre histoire et leur propre géographie. Ils sont une aventure mondiale en eux-mêmes et par eux-mêmes. C’est un jeune aristocrate parisien, Pierre de Coubertin (1863-1937), qui a imposé aux jeux olympiques leur temporalité et leur circulation quadriennale, et qui les a fondés sur une contrainte messianique : contribuer à la paix internationale par la confrontation sportive entre les nations. Pour défendre son idéal contre les ingérences politiques et commerciales, il en est venu à théoriser l’olympisme comme une contre-société d’échelle mondiale dotée d’une géographie, d’une administration, d’une législation et même d’une diplomatie spécifiques. Pour revivre cette aventure mondiale, le mieux est d’interroger les présents successifs des trente jeux olympiques d’été d’Athènes en 1896 jusqu’à Paris en 2024. Et afin de permettre les comparaisons dans le temps et dans l’espace, un même plan est adopté pour chaque événement-monde : l’imbrication des contextes internationaux et sportifs, les conditions de désignation de la ville-hôte par le Comité international olympique, la cérémonie d’ouverture comme mise en spectacle du roman national du pays organisateur, l’évolution du programme sportif au prisme de la domination des cultures corporelles occidentales, le classement des médailles comme reflet de la puissance sportive des nations. »

. Patrick Vassort, Clément Hamel et Simon Maillard, Le sport contre la société, Le bord de l’eau 2012, 200 pages.

« Structuré en comités, fédérations ou ligues, le sport mondial est devenu le refuge idéologique de tous les courants politiques qui voient en lui fraternité, démocratie et mérite au point où l’état de crise justifie à lui seul l’organisation de ces compétitions sportives internationales. Cet ouvrage désire démontrer qu’au travers d’une philosophie politique déterminée de la lutte de tous contre tous, de tous contre chacun, de chacun contre tous, et sous couvert de partage, le sport, symbole de la domination la plus outrancière, s’attaque à l’altérité, participant du conformisme humain (sexuel, technique, anthropofacture). Il s’attaque également à l’espace vécu et au cadre de vie urbain et non urbain, à la possible existence d’une économie raisonnée, sous l’égide toujours croissante d’une propagande du mérite, du travail et de la productivité, à l’art et aux formes possibles de transcendances de la vie humaine. Le sport en tant qu’institution capitaliste dominante, colonise désormais la vie dans sa totalité. »

.

CINQ POSTCASTS RADIOPHONIQUES

Sur France-Culture, pour Les pieds sur terre, émission de Sonia Kronlund, Adila Bennedjaï-Zou s’intéresse à Jöna Aigou, lanceuse de javelot, et à Frédéric Dagée, lanceur de poids.

« Il faut que je vous fasse un aveu : je n’aime pas les Jeux Olympiques. Je déteste leurs officiels en costume, leur course au profit au prétexte de l’amitié, leur chauvinisme crétin et, par-dessus tout, leur prétention à uns morale universelle. L’idée que, pensant deux semaines, le monde doit s’arrêter pour que règne la pax olympica et les valeurs de l’olympisme. D’ailleurs, on ne sait pas exactement ce que sont ces valeurs parce qu’entre la devise « L’important, c’est de participer » et celle qui dit « Plus haut, plus vite, plus fort », on notera quand même qu’il y a une drôle de contradiction. En revanche, j’adore las athlètes. On adore tous les athlètes, non ? D’abord, ils ont des facultés inouïes, comme de survivre à la cryothérapie, cette technique qui consiste à s’enfermer trois minutes dans un caisson à moins de 100 degrés celcius. Ils ont des corps magnifiques. Ils bougent comme si la gravité n’existait pas et ils pulvérisent tellement de records qu’ils arrivent à nous faire croire que l’être humain n’en finira jamais de courir plus vite, sauter plus haut et lancer plus fort. Alors, j’ai voulu comprendre qui ils étaient. Je sais que ce que l’on regarde le plus souvent chez les athlètes, juste après leur corps, c’est leur mental. Moi, j’ai eu plutôt envie de m’intéresser à leurs fins de mois difficiles, à leurs problèmes de hernie et à leurs relations familiales. Tout ce qui les rend semblables à vous et moi et qu’on nous demande d’oublier pendant la compétition. » (Adila Bennedjaï-Zou, documentariste)

. Épisode 1 : Les athlètes sont des pauvres comme les autres

. Épisode 1 : Les athlètes sont des pauvres comme les autres

« Jöna et Frédéric ont lancé des cagnottes sur internet pour financer leur préparation olympique. Avec eux on découvre à quel point, en athlétisme, l’économie compte autant que l’endurance. »

. Épisode 2 : Les athlètes sont de bons élèves comme les autres

« En voyant les sacrifices consentis par Jöna et Frédéric pour se qualifier aux Jeux Olympiques on se demande ce qui pousse les athlètes à tant donner pour remporter la première place. »

. Épisode 3 : Les athlètes sont des toxicomanes comme les autres

« Jöna et Frédéric sont dans la phase la plus intense de leur entraînement et s’ils n’ont recours à aucun produit dopant, ce n’est pas le cas de tout le monde. Histoires de dopage, ce qu’il fait aux athlètes, ce qu’il fait aux médailles. »

. Épisode 4 : Les athlètes sont des femmes comme les autres

« À la veille des premières compétitions qualificatives, Jöna s’inquiète de l’irrégularité de son cycle menstruel. L’occasion de se pencher, après Metoo, sur les violences sexistes et sexuelles, dont les femmes sont victimes dans le sport de haut niveau comme ailleurs. »

. Épisode 5 : Les athlètes sont des personnes racisées comme les autres

« L’athlétisme français est riche en perles noires, le surnom que l’on donne aux athlètes issus des Départements d’Outre-Mer. Comment les préjugés raciaux traversent le sport de haut-niveau ? Pour Jöna, comme pour Frédéric, après les premières compétitions, c’est l’heure du bilan. »

.

TROIS CONFÉRENCES GESTICULÉES

. Le sport n’est pas un jeu d’enfant par Franck Courtois

« Bienvenue dans la grande compétition de la vie ! A travers mon parcours de jeune sportif judoka puis d’entraîneur/éducateur, je vous propose une immersion incarnée dans les coulisses de la fabrique à champion.ne.s. Nous slalomerons entre les expériences, sauterons par-dessus les idées reçues, balayerons devant les portes des institutions pour combattre et défendre une autre vision de la société. »

Fiche : https://conferences-gesticulees.net/conferences/sport-nest-jeu-denfant

Captation : https://videos.conferences-gesticulees.net/w/6fKz3oQg8VjkwysfyXLjB4

. C’était bien le sport mais est-ce qu’on peut aller jouer maintenant ? par Valentin Sansonetti

« Les « valeurs du sport » une formule que vous avez probablement déjà entendue. Vous les connaissez peut-être : le sport est éducatif, il est dans l’intérêt des enfants, il apprend le dépassement de soi, la confiance en soi. Après tout le sport c’est la santé, la solidarité, l’intégration, c’est l’école de la vie… Des courts de tennis des structures de haut niveau jusqu’aux bancs de la fac de sciences sociales, en passant par la batterie, Valentin vient vous raconter pourquoi il a cessé de croire aux valeurs du sport. »

Captation : https://videos.conferences-gesticulees.net/w/w64uvLaMuUVrBcKQBUt59N

. Une autre histoire du sport ou Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez ? par Anthony Pouliquen

. Une autre histoire du sport ou Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez ? par Anthony Pouliquen

« Mot magique par excellence, le sport est devenu en quelques décennies la solution à tous les problèmes, le remède universel. L’éducation ne réussit pas ? Le sport arrive en sauveur. La paix est en danger ? Le sport fait barrage. La lutte contre l’obésité devient enjeu de santé publique ? Le sport vient à la rescousse. Notre modèle d’intégration est remis en cause ? Le sport est convoqué. Rappelons-nous par exemple la propagande sur la France des différences et de l’intégration après la victoire des bleus à la coupe du monde de foot en 1998. Quel discours aujourd’hui, qu’il soit politique, médical ou publicitaire, sincère ou calculé ne nous vante-t-il pas les vertus du sport, ses bienfaits, ses valeurs ? Pourtant quand on pousse le rideau et qu’on s’invite dans les coulisses, la réalité se veut moins rose. Aussi, est-il possible de rompre avec l’approximation angélique qui présente le sport comme éminemment vertueux et de se livrer à une analyse critique du phénomène sportif ? C’est à cet exercice que s’essaye un sportif, aujourd’hui repenti. Avec humour et auto-dérision, il explique pourquoi il a lâché le sport et pourquoi il ne sera jamais Luis Fernandez. »

Fiche : https://conferences-gesticulees.net/conferences/une-autre-histoire-du-sport

Captation : https://www.youtube.com/watch?v=WMPWSpVqJFY&ab_channel=AnthonyPouliquen

.

SIX EXPOSITIONS

. Olympisme, une histoire du monde

du 26 avril au 8 septembre 2024, au Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil à Paris.

« L’exposition Olympisme retrace 130 ans d’évolutions géopolitiques, politiques, sociales et culturelles depuis la création des Jeux Olympiques modernes à travers les exploits des plus grands champions et championnes olympiques. Le parcours rythmé et chronologique plonge le visiteur dans les coulisses de chacune des 33 olympiades, d’Athènes en 1896 à Paris en 2024, incluant celles qui ont été annulées (1916, 1940, 1944). Avec près de 600 œuvres, documents, films d’archives et photographies, l’exposition fait dialoguer événements historiques, figures sportives et grands témoins de l’histoire. Cette histoire globale est traversée par des conflits internationaux majeurs et des combats multiples. Parmi eux : les luttes en faveur de l’égalité, contre le racisme et les discriminations, pour l’ouverture progressive des Jeux à toutes les Nations et peuples du monde en passant par l’inclusion, la parité et le droit des femmes ou encore la revendication des droits civiques et la lutte contre l’apartheid tout comme les défis écologiques. »

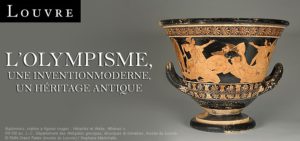

. L’Olympisme, une invention moderne, un héritage antique

du 24 avril au 16 septembre 2024, au Musée du Louvre, 8 rue Sainte-Anne à Paris.

« Pour cette troisième tenue des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, le musée du Louvre propose au public de découvrir la création des premiers jeux Olympiques et ses sources iconographiques à la fin du 19e siècle, d’en saisir le contexte politique et de comprendre comment ses organisateurs ont voulu réinventer les concours de la Grèce antique. […] Dans le cadre de la programmation culturelle des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’exposition veut ainsi montrer comment, au nom du sport, l’alliance des disciplines scientifiques que sont la philologie, l’histoire, l’histoire de l’art et l’archéologie a réussi à créer cet événement mondial. »

. Paris 1924-Paris 2024 : les Jeux olympiques, miroir des sociétés

. Paris 1924-Paris 2024 : les Jeux olympiques, miroir des sociétés

du dimanche 4 février 2024 au dimanche 11 août 2024, au Mémorial de la Shoah de Drancy, 110-112 avenue Jean-Jaurès à Drancy (Seine-Saint-Denis).

« Cette exposition met en lumière la question des préjugés et des discriminations d’hier et d’aujourd’hui. Elle s’appuie sur un siècle d’olympiades, pour retracer une histoire inédite des Jeux Olympiques. À partir d’images emblématiques de ces épreuves sportives, de documents d’archives, de films, d’extraits de la presse sportive et de témoignages, l’exposition révèle des Jeux marqués du sceau de l’amitié, de l’excellence, mais aussi de l’instrumentalisation à des fins politiques. Ils sont souvent le reflet de tendances profondes de nos sociétés. Si l’exposition accorde une attention toute particulière aux Jeux Olympiques de Berlin organisés par l’Allemagne nazie en 1936 et aux athlètes internés à Drancy durant la Seconde Guerre mondiale, elle montre également que les valeurs de l’Olympisme constituent un véritable levier pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et pour faire société. »

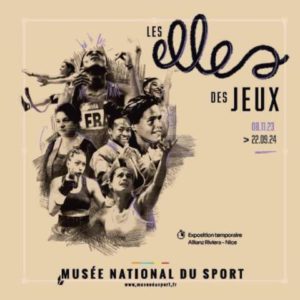

. Les elles des Jeux

du 8 novembre 2023 au 22 septembre 2024, au Musée National du Sport, 6 allée Camille Muffat, stade Allianz Riviera à Nice (Alpes-Maritimes).

« Les femmes et les Jeux Olympiques ont longtemps noué des destins contradictoires voire hostiles. Exclues de fait du mouvement olympique à sa renaissance moderne à la fin du XIXe siècle, les sportives ont mis des décennies à acquérir, peu à peu, la place qui leur revient dans le sport en général et plus particulièrement dans le mouvement olympique. Un parcours longtemps bordé de préjugés et d’interdictions mais heureusement semé de grandes premières mémorables. Sur plus de 500 m², l’exposition Les Elles des Jeux raconte cette évolution tant sportive que sociétale, sans rien omettre de ce qui a pu être dit et fait, non seulement dans les premiers temps mais aussi plus récemment. Elle tente donc logiquement de mettre en avant le plus grand nombre possible de femmes qui ont joué un rôle ou simplement symbolisé cette évolution. »

. La mécanique de l’exploit, le corps à l’épreuve du sport

. La mécanique de l’exploit, le corps à l’épreuve du sport

du 24 mai 2024 au 25 novembre 2024, au Musée d’Art et d’Histoire Paul-Éluard, 22 bis rue Gabriel Péri, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

« La capacité émancipatrice du sport est ancrée dans l’histoire de l’Olympisme (Grèce et période contemporaine) et le temps olympique est un moment particulier où les corps-citoyens liés à une nation s’expriment aussi comme corps individuels. C’est dans cette dimension transchronologique (de l’Antiquité à nos jours) et interdisciplinaire (des arts visuels à la danse) qu’est proposé une exposition à partir des fonds du musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis et de la collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis. »

. Histoires paralympiques : de l’intégration sportive à l’inclusion sociale (1948-2024)

, du mardi 11 juin au dimanche 29 septembre 2024, au Panthéon, place du Panthéon à Paris.

« Au Panthéon, où reposent les grandes personnalités qui ont mérité la reconnaissance de la patrie par leur engagement citoyen ou leur défense des valeurs républicaines, l’exposition Histoires paralympiques évoque celles et ceux qui, par leur rôle au sein du mouvement paralympique, ont su écrire une histoire fondée sur la fierté de la différence et la revendication d’une société plus inclusive, à travers divers objets et documents audiovisuels, archives, affiches, photographies, matériels sportifs. L’enjeu est de mettre en évidence d’une part le processus d’intégration progressive d’athlètes ayant une diversité de handicaps et, d’autre part, la mutation des discours, images et matériels associés aux pratiques compétitives. »

.

.