.

.

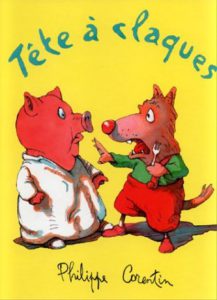

Philippe Corentin : des gâteaux, des amis, des jeux et des livres.

.

« Et dis, papa, pourquoi moi je n’ai pas de livres de Corentin ? » (N’oublie pas de te laver les dents ! – école des loisirs, 2009 )

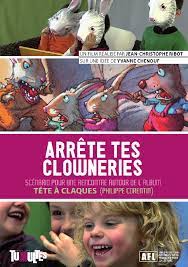

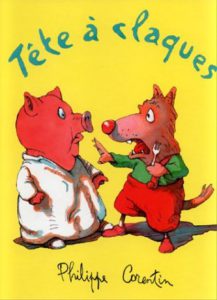

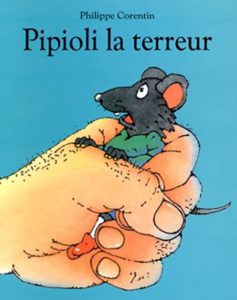

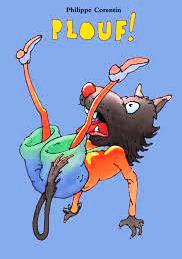

Philippe Corentin est décédé le 7 novembre dernier. On gardera de lui l’image qu’il aimait afficher: celle d’un humoriste : « Moi je fais des Mickeys, c’est tout ! Je suis un gribouilleur. Un génial gribouilleur, c’est vrai, mais je ne suis qu’un rigolo ! » (1). Ses personnages se chargeaient même de sa publicité : « C’est un livre de Corentin. C’est trop drôle » répond la petite fille à son père qui lui demande ce qu’elle lit (2). Et quand le dessinateur s’accordait quelque talent c’était pour l’écorner : « Il dessine des souris. Regarde comme elles sont mignonnes » s’émerveille Pipioli ; « Tu as vu les oreilles qu’il nous fait. Elles sont trop grandes. » réplique Pistache (3). Preuve qu’on a bien à faire à un « faiseur de Mickeys » ! Pourquoi ce mélange de fanfaronnade et de déni ? Pour devancer les critiques ? Se garder des louanges ? L’homme qui maugréait était avant tout un pudique qui ne se prêtait pas aux conventions et sabordait le jeu éditorial (rares signatures publiques, aucun colloque et très peu d’entretiens). En solitaire, il fignolait une vision d’enfance simple et immuable, ainsi résumée par Tête à claques : « … et pourquoi il n’y a jamais de tarte aux carottes et pourquoi je n’ai pas de copains et puis pourquoi on ne joue jamais au loup et en plus j’ai même pas de livres pour lire hein dis papa pourquoi j’en aurais pas moi aussi un livre avec des images et tout et tout… ? » (4). Des tartes végétariennes pour un carnivore, des amis mammifères pour un sanguinaire, des jeux cruels pour un loupiot mais des livres avec des images pour les petits !

Les gâteaux sont faits maison, par des mères attentives aux goûts des convives : une tarte aux moucherons pour la chauve-souris, un gâteau de papier en feuilles de Cendrillon pour les souriceaux, un gâteau aux noix pour Zigomar, une tarte aux cerises pour Pipioli, deux autres tartes (aux pommes pour le garçon, aux mille-pattes pour le monstre), une religieuse au chocolat après un kouglof pour Bouboule, une tarte aux carottes pour Têtes à claques, une tartine de confiture pour les mouches. (5) « Un racontage de bouche » (6) écrit Serge Martin pour évoquer l’esprit rabelaisien de l’œuvre.

Les gâteaux sont faits maison, par des mères attentives aux goûts des convives : une tarte aux moucherons pour la chauve-souris, un gâteau de papier en feuilles de Cendrillon pour les souriceaux, un gâteau aux noix pour Zigomar, une tarte aux cerises pour Pipioli, deux autres tartes (aux pommes pour le garçon, aux mille-pattes pour le monstre), une religieuse au chocolat après un kouglof pour Bouboule, une tarte aux carottes pour Têtes à claques, une tartine de confiture pour les mouches. (5) « Un racontage de bouche » (6) écrit Serge Martin pour évoquer l’esprit rabelaisien de l’œuvre.

L’amitié c’est l’altérité : Pipioli le souriceau a pour copains des oiseaux (un merle, une hirondelle) et une grenouille, Loustic s’entiche d’une princesse nommée Baignoire, Biplan le moucheron traîne avec un moustique (les autres sont des pédezouilles), le monstre et l’enfant partagent leur lit, Bouboule et Baballesont unis à vie, le louveteau s’émancipe avec des lapins et un cochon (7) : « un mélange d’espèces et de règnes » poursuit Serge Martin citant Florence Gaïotti (8). L’amitié est absolue: Pipioli aurait pu trouver mieux qu’un merle sédentaire pour migrer mais il a foi en la parole de Zigomar, Biplan l’asocial ne lâche pas Moustique qui ne lui est pourtant d’aucun recours et ceux qui se détestent (le chat et le chien (9)) ne se quittent pas.

Le champ des jeux est large et les plaisirs homogènes. Faire l’avion (au-dessus de la maison ou en Afrique), faire des parties de boules de neige ou de confiture, faire la course ou faire des blagues, faire le loup et qu’importe la peur pourvu qu’il y ait l’ivresse. Dans les images, des jouets abandonnés révèlent d’autres jeux tout aussi traditionnels mais bien plus calmes : ballon, corde à sauter, crayons de couleur, pelotes de laine, poupée, petite voiture, trompette, etc. Le seul qui ne sait pas jouer (Biplan le rabat-joie) compte sur l’amitié pour fuir la mélancolie : « Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que je peux faire ? »

Le champ des jeux est large et les plaisirs homogènes. Faire l’avion (au-dessus de la maison ou en Afrique), faire des parties de boules de neige ou de confiture, faire la course ou faire des blagues, faire le loup et qu’importe la peur pourvu qu’il y ait l’ivresse. Dans les images, des jouets abandonnés révèlent d’autres jeux tout aussi traditionnels mais bien plus calmes : ballon, corde à sauter, crayons de couleur, pelotes de laine, poupée, petite voiture, trompette, etc. Le seul qui ne sait pas jouer (Biplan le rabat-joie) compte sur l’amitié pour fuir la mélancolie : « Je ne sais pas quoi faire. Qu’est-ce que je peux faire ? »

A la gourmandise, l’amitié et les jeux, Philippe Corentin ajoute la lecture. Gages de découverte et de réflexion, les livres structurent les personnalités en friches. Dans Mademoiselle Tout à l’envers, ils sont en hauteur et comme la chauve-souris est seule à voler « en haut », c’est sans doute là qu’elle puise les histoires de vampires qui troublent le sommeil de ses cousins. Dans Patatras !, ils sont au-dessus de la baignoire (pas loin des WC) et sur les tables de chevet dans Les Deux goinfres et dans Papa ! deux livres sont ouverts : l’un avant l’arrivée du magnétoscope (Le Père Noël et les fourmis), l’autre évité par Biplan à qui sa mère répète pourtant « Joue ! Lis ! Bouge ! Remue-toi ! » ! Dans Pipioli la terreur, c’est toute une bibliothèque qui sert de terrain de jeu et de potager : on fait des gâteaux avec des pages de Cendrillon (la suave) et des salades avec des feuilles de Pinocchio (le menteur). On lit aussi du Corentin au terrier (Mademoiselle Sauve-qui-peut dont l’image intérieure semble être de Grégoire Solotareff) et au salon où, dans une mise en abyme, la fillette résume ce qu’elle est en train de vivre : « L’histoire d’un petit crocodile qui veut manger une petite fille » (10). Enfin, c’est à une lecture métafictionnelle que nous convie la grand-mère de Mademoiselle Sauve-qui-peut lorsqu’elle dit : « C’est la fin de l’histoire et puis de toute façon c’est la dernière page ». Les histoires irriguent la vie. Face au loup, Mademoiselle Sauve-qui-peut s’insurge : « Non, mais, dis donc le loup, tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie ? (…) Il me croit aussi bête que le Petit Chaperon rouge ou quoi ? ». Comme elles sont drôles les histoires de Corentin, pas moroses comme l’aimeraient Baballe et Bouboule :

« – Ha, ha !… Vous allez voir, elle est très, très drôle … C’est l’histoire de l’arbre qui n’aimait pas les vaches…

– Ah non ! On lui dit à papa. Pas celle-là, papa !

Papa, il est gentil mais il ne nous raconte que des histoires rigolotes. C’est pas rigolo… C’est toujours pareil… Finalement… Ça fait rire et puis c’est tout.

– Nous, on veut une histoire triste, une qui fait pleurer, avec des gros sanglots et tout… ».

Vexé le père s’en va, emportant son livre (L’Arbre en bois). C’est alors que la table de chevet saute sur le lit :

– Hé ! … ho ! Moi je vous en raconte une d’histoire d’arbre, si vous voulez…

– De quoi elle se mêle, celle-là ? grogne Baballe, réveillé en sursaut.

Baballe, c’est mon chien. » Celle-là « , c’est la table de chevet, là, dans le coin, avec sa lampe sur la tête…

– Alors, je vous la raconte ou pas ? Qu’elle fait.

– Qu’est-ce que ça raconte ?

– C’est mon histoire à moi et je vous préviens que pour être triste, elle l’est, et pas qu’un peu ! Vous n’allez pas être déçus !

– Vas-y, raconte ! Qu’on lui dit, à la table. » (11)

Un vrai mélo : pollution, déforestation, exportation, industrialisation et voilà un bel arbre (en bois) rétrogradé en vulgaire table de chevet dans la chambre d’un enfant et d’un chien « tristounets » : « Déjà ce n’est pas drôle de faire la table mais quand, en plus, on n’entend même plus d’histoires drôles, ça non ! Donc, je m’en vais… « Et tous les meubles, toute la déco de la suivre. « Quelle histoire !… » dit Bouboule effondré tandis que l’auteur s’explique: « Dans tous mes livres j’essaie de faire rire les enfants. Une histoire doit être faite non pour les endormir mais pour les réveiller et devrait d’ailleurs leur être lue le matin. Et pour les réveiller il faut les chatouiller avec des histoires qui les font rire. » (12). Les chatouiller ? Corentin est pourtant peu « tactile » : un seul baiser (13), aucun « Je t’aime » et encore moins de câlin (sauf celui du monstre à la fin de Papa !). On l’a dit, l’homme est pudique et son rire est sa marque de tendresse. Avec ça, il ré-enchante le monde désenchanté, sans fatuité.

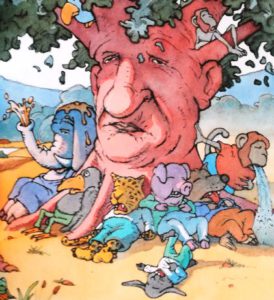

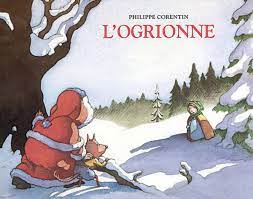

Premier album à l’école des loisirs : une chauve-souris orpheline est hébergée chez les souris, sa « famille ». Aussitôt un conflit de valeurs s’engage entre granivores et insectivores, diurnes et nocturnes. Où est le vrai monde ? Puis c’est au statut des animaux domestiques d’être débattu dans Le Chien qui voulait être chat : pénibilité du travail et tentation de l’oisiveté (en 1989 !). Suit la domination d’un ogre anonyme qui s’adjuge les ressources et réduit son voisinage à la misère (L’Ogrionne, 1990 !) puis la course au pouvoir (Le Roi et le roi), la boulimie (Les Deux goinfres), l’agnosie (Zigomar n’aime pas les légumes), la production industrielle et ses dégâts sur la nature (L’Arbre en bois, en 1999 !). Enfin, les tabous : pourquoi ne pas manger l’autre (N’oublie pas de te laver les dents !) ? Les thèmes sont graves, encore d’actualité et les fins peu optimistes : mademoiselle Tout à l’envers et son équipage finit dans le ruisseau, Zigomar atterrit au Pôle Nord au lieu de l’Afrique, Pipioli n’a plus de goût (« jeunème passa sepppabon ! ») et au lieu d’être artiste, il est arpète et modèle de l’auteur (14). Les loups ne sont pas mieux lotis (sauf celui de Patatras !) : l’un est abandonné dans l’eau glacée d’un puits, l’autre revient bredouille de la chasse et doit se contenter d’un Noël végétarien, un autre déclare forfait contre l’escargot et le dernier boit du bouillon près du feu de mère-grand (15). Les insectes s’enlisent : Biplan dans l’ennui et le père mouche dans ses rêves de grandeur (16). Le chien ne sera jamais chat et le chat perdra son fauteuil, l’ogre sera la risée des crocodiles (17). Trop longtemps méprisés, les gâteaux, les végétaux (mondes parallèles) se vengent : boxe, caramélisation en haut du mât, écorchage à vif, piqûres de châtaigne.

Sur les couvertures figurent deux envols périlleux (avec Zigomar), un risque de naufrage (les deux goinfres), deux chutes (loup, Père Noël), deux séquestrations (par l’auteur et l’ogre), un cri d’effroi, une querelle. On hurle, on fait la gueule sur treize couvertures contre sept où des sourires s’étalent, plutôt niais. L’époque est rude : elle fait fi de l’imaginaire (oubli du Père Noël), elle ne respecte ni les espèces animales ni le règne végétal, elle laisse les puissants affamer les plus faibles (L’Ogrionne). La vie n’est pas douce, raison de plus pour survivre avec des gâteaux, des amis, des jeux, des livres et du rire. N’en déplaise à Bouboule ça ne fait pas rire et puis c’est tout : ça fait rire et puis c’est TOUT.

Avant de publier pour la jeunesse, Philippe Corentin a fait du dessin de presse et de la publicité (L’Enragé, Elle, L’Expansion, Le Jardin des modes, Lui, Marie-Claire, Play Boy, Vogue…). Il a conçu des affiches (18), illustré des guides (19) et des romans (Hatier, Gallimard). Dans une époque aussi créative que contestataire, il a vécu les crises, politiques (guerres d’Algérie, d’Indochine, du Vietnam…) et socio-économiques (Trente Glorieuses, surconsommation, baby-boom, industrialisation, urbanisation, exode rural, féminisme, révoltes étudiantes, nouveau statut de l’enfant). C’est en illustrant un conte d’Eugène Ionesco (20), des romans, des recueils (21) qu’il est entré dans un secteur en pleine expansion : « J’ai trouvé ce travail d’illustrateur très ingrat. J’avais l’impression d’être un tâcheron, un tâcheron de génie, mais un tâcheron. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire à l’avenir les dessins et le texte. » (22). Il a alors signé son premier album chez Hachette (23). Quand il entre à l’école des loisirs, à plus de cinquante ans, il sait l’irréversibilité du temps et l’impatience de la jeunesse. Il enroule alors les plaisirs de la vie dans le charme des illusions : aux enfants d’apprendre à succomber sans se trahir. « Tiens, tu ne veux pas plutôt faire le baby-sitter ? » propose le père cochon à Tête à Claques. « Il faut garder des lapereaux dont les parents sont sortis. Vas-y à ma place. C’est facile : tu leur racontes des histoires, tu joues avec… et même tu peux les manger si tu veux. C’est bon le lapin. ». Ah ! le piège des histoires ! Trop naïf pour résister à la brutalité des pères (une gifle, une queue broyée, une oreille tirée), le louveteau est sauvé par ceux qu’il devait manger. Il ouvre alors les yeux et affine son désir. Au début de l’album, il réclamait un dessert « pour lui tout seul », à la fin il veut la vie des autres avec les autres.

Avant de publier pour la jeunesse, Philippe Corentin a fait du dessin de presse et de la publicité (L’Enragé, Elle, L’Expansion, Le Jardin des modes, Lui, Marie-Claire, Play Boy, Vogue…). Il a conçu des affiches (18), illustré des guides (19) et des romans (Hatier, Gallimard). Dans une époque aussi créative que contestataire, il a vécu les crises, politiques (guerres d’Algérie, d’Indochine, du Vietnam…) et socio-économiques (Trente Glorieuses, surconsommation, baby-boom, industrialisation, urbanisation, exode rural, féminisme, révoltes étudiantes, nouveau statut de l’enfant). C’est en illustrant un conte d’Eugène Ionesco (20), des romans, des recueils (21) qu’il est entré dans un secteur en pleine expansion : « J’ai trouvé ce travail d’illustrateur très ingrat. J’avais l’impression d’être un tâcheron, un tâcheron de génie, mais un tâcheron. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire à l’avenir les dessins et le texte. » (22). Il a alors signé son premier album chez Hachette (23). Quand il entre à l’école des loisirs, à plus de cinquante ans, il sait l’irréversibilité du temps et l’impatience de la jeunesse. Il enroule alors les plaisirs de la vie dans le charme des illusions : aux enfants d’apprendre à succomber sans se trahir. « Tiens, tu ne veux pas plutôt faire le baby-sitter ? » propose le père cochon à Tête à Claques. « Il faut garder des lapereaux dont les parents sont sortis. Vas-y à ma place. C’est facile : tu leur racontes des histoires, tu joues avec… et même tu peux les manger si tu veux. C’est bon le lapin. ». Ah ! le piège des histoires ! Trop naïf pour résister à la brutalité des pères (une gifle, une queue broyée, une oreille tirée), le louveteau est sauvé par ceux qu’il devait manger. Il ouvre alors les yeux et affine son désir. Au début de l’album, il réclamait un dessert « pour lui tout seul », à la fin il veut la vie des autres avec les autres.

L’œuvre s’ouvre sur un art de vivre tressé de BD, de cinéma, de contes, de dessins animés, de fables, de magazines, de peinture, de littérature. Godard, Perrault, Tex Avery, La Fontaine, Victor Hugo, Benjamin Rabier protègent des jours gris (le « lundi » de Zigomar n’aime pas les légumes). Et tandis qu’il aime la sieste, l’auteur valorise le travail, la belle façon d’être ensemble. On voit un facteur, un mineur, un docteur, des bûcherons, on s’affaire à la maison (jardinage, cuisine), on traverse l’atelier de l’auteur (Pipioli la terreur) : table, outils (crayons, gomme, taille-crayons, cutter, punaises, pinceaux, tubes de peinture) et, sur trois post-it, la vie d’artiste : s’approvisionner (acheter Sienne 10 flacons), prendre des décisions (trouver un titre : Pipioli chez Corentin), se faire payer (demander du blé à Arthur), remplir des obligations (dentiste/impôts), négocier avec l’employeur (revoir contrat, 10% est barré, remplacé par 12%), soigner son public (dédicace).

L’homme pudique habite ses livres au plus près des enfants. Sa disparition en a choqué plus d’un, plus d’une. Quoi ? Pas de nouvelle histoire idiote de loups idiots ? Plus de nouveau départ dans l’azur ? Pas d’inquiétude. L’auteur a prévu tellement de chausse-trappes que toute relecture est un embarquement inédit. Et puis, il reste cette voix, inoubliable : vaguement inquiète (« Qu’est-ce qu’il a ? Qu’est-ce qu’il dit ? »), drôlement autoritaire (« Au lit, on lit ! »), présente, si présente (« Oh ! l’autre ! »). Et ce nez, ce gros nez ! Mais c’est lui, mais c’est bien sûr ! C’est Corentin qui veille au grain : lire en jouant, en se régalant, en s’aimant ! Oups ! Il est parti ! Normal : c’est sa liberté qu’il chérissait par-dessus tout. Pas d’adieu alors, monsieur Corentin, mais tout de même : Faim.

par Yvanne Chenouf – novembre 2022

.

.

(1) Zigomar et zigotos (L’Afrique de Zigomar ; Patatras ! ; Papa ! ; Tête à claques ; N’oublie pas de te laver les dents !), L’école des loisirs, 2012

(2) N ’oublie pas de te laver les dents !

(3) Pipioli la terreur

(4) Tête à claques

(5) Mademoiselle Tout à l’envers, Pipioli la terreur, Zigomar n’aime pas les légumes, Papa !,Tête à claques, ZZZZ… zzzz….

(6) « A table avec Corentin », Serge Martin, Revue des Livres Pour Enfants n° 266 {en ligne}

(7) L’Afrique de Zigomar, L’Ogrionne, Biplan le rabat-joie, Papa !, Les Deux goinfres, Tête à claques

(8) Florence Gaiotti, Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine, Presses Universitaires de Rennes, 2009. p. 160.

(9) Machin Chouette

(10) Tête à claques, N’oublie pas de te laver les dents !

11) L’Arbre en bois

(12) » Tête à tête avec Philippe Corentin « , La Revue des livres pour enfants, n° 80, avril 2008, p. 51 (http://Lajoieparleslivres.bnf.fr )

(13) Mademoiselle Sauve-qui-peut étreint sa grand-mère avant de refuser son invitation à dîner : on ne s’assoit pas à la table du loup.

(14) L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas les légumes, Pipioli la terreur

(15) Patatras !,Plouf !,L’Ogrionne, Le Roi et le roi, Mademoiselle Sauve-qui-peut

(16) Biplan le rabat-joie, ZZZZ… zzzz….

(17) Le Chien qui voulait être chat, Machin chouette, L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau

(18) Affiche de l’exposition Cité Ciné à La Villette, dans les années 1980

(19) Guide SAS, Gérard de Villiers, Hachette, 1989

(20) Conte n° 3 pour enfants de moins de trois ans, Texte de Eugène Ionesco, éd. Jean-Pierre Delarge, 1976

(21) Ah ! Si j’étais un monstre, Marie-Raymond Farré, Hachette, 1979, 365 devinettes énigmes et menteries, Muriel Bloch, Hatier, 1990

(22) « Tête à tête avec Philippe Corentin », déjà cité

(23) Les Avatars d’un chercheur de querelle, 1981, coll. Gobelune. Dans l’album, on peut lire : « Je te gobe car tu es devenu une mouche.«

Yvanne Chenouf, enseignante et chercheuse, a travaillé à l’Institut national de la recherche pédagogique dans l’équipe de Jean Foucambert ; elle fut présidente de l’Association française pour la lecture (AFL) ; conférencière infatigable, adepte des « lectures expertes », elle a publié de nombreux articles et ouvrages personnels et collectifs à propos de lecture et de livres pour la jeunesse dont Lire Claude Ponti encore et encore (Être, 2006), et Aux petits enfants les grands livres (AFL, 2007) ; elle est à l’origine d’une collection de films réalisés par Jean-Christophe Ribot qui donnent à voir des élèves de tout niveau aux prises avec des ouvrages signés Rascal et Stéphane Girel, François Place, Claude Ponti, Philippe Corentin, Jacques Roubaud. Quoique désormais en retraite, Yvanne Chenouf répond toujours volontiers aux sollicitations qui lui sont faites, encore et encore.