.

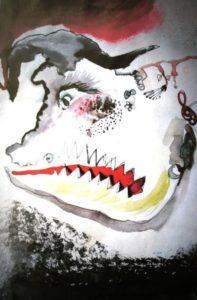

À l’occasion de la Journée internationale du livre pour enfants du 2 avril 2024 (Children’s international book day), l’autrice japonaise Eiko Kadono adresse aux enfants du monde, sous l’égide de l’IBBY (Union internationale pour les livres de jeunesse), en quatre langues, un message dont vous trouverez ici la version française. L’affiche est signée par l’auteur et illustrateur japonais Nani Furiya.

.

Surfant sur une paire d’ailes, les histoires voyagent. Elles sont tout ouïe, à l’écoute de tes émotions.

Je suis une histoire qui voyage. Jusqu’au bout du monde.

Je vogue parfois sur les ailes du vent, d’autres fois sur la crête des vagues. Ou sur les minuscules ailes d’un grain de sable. Il m’arrive aussi de voler sur les ailes d’un oiseau migrateur, bien entendu. Et même sur celles d’un avion !

Ensuite, lovée contre toi, j’ouvre mes pages sans bruit pour te raconter l’histoire que tu as envie d’entendre.

Une histoire étonnante, peut-être ?

Ou plutôt une histoire triste ? Un récit qui fait frissonner ? Qui fait rire aux éclats ?

Si tu n’as pas envie de m’écouter maintenant, ce n’est pas grave. Mais ça finira par arriver.

Ce jour-là, il te suffira de m’appeler :

Histoire voyageuse, toi qui fais le tour du monde, viens me voir !

Je te rejoindrai sans tarder.

Des histoires, il y en a des tas.

Par exemple, celle de l’îlot qui, un jour, en eut assez d’être seul et apprit à nager pour se faire des amis… Ou alors, l’histoire de la drôle de nuit qui vit se lever deux lunes dans le même ciel… Sans oublier la fois où le Père Noël s’est perdu…

Tiens donc, j’entends ton cœur battre plus fort.

Boum, boum, boum, et pif et paf et pouf.

C’est l’histoire voyageuse qui s’est faufilée en toi, qui te fait vibrer.

A ton tour, bientôt, de devenir une histoire qui voyage, d’avoir envie de prendre ton envol.

Voilà comment, de par le vaste monde, naît une nouvelle histoire voyageuse.

.

Née à Tokyo en 1935, Eiko Kadono perd sa mère alors qu’elle a cinq ans. Peu de temps après, la guerre du Pacifique a éclaté et elle a dû être évacuée vers le nord du Japon à l’âge de 10 ans. L’expérience de la guerre dans son enfance est à la base du profond engagement de Kadono en faveur de la paix et du bonheur. Elle a étudié la littérature américaine à l’Université Waseda et, après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé chez un éditeur. Après son mariage, elle a accompagné son mari au Brésil et a vécu à San Paulo pendant deux ans. Au cours du long voyage vers et depuis le Brésil, elle a pu élargir ses connaissances sur les différents pays. Ces expériences ont fait naître son attitude curieuse et multiculturelle envers l’activité créatrice. Son premier livre a été publié en 1970, et depuis lors, elle a publié environ 250 livres, traduits en 10 langues. Kadono dit que « commencer à lire un livre, c’est comme ouvrir la porte à un monde différent. Elle ne se ferme pas à la fin de l’histoire, une autre porte y attend toujours d’être ouverte. Les gens commenceront à regarder le monde d’une manière différente après avoir lu une histoire, et c’est en un sens le début. Et je pense que c’est là le vrai plaisir de lire. J’espère que chacun commencera à construire sa propre nouvelle histoire à partir d’ici et maintenant. » Kadono a reçu le prix Hans Christian Andersen en 2018.

.

Nana Furiya est née à Tokyo, au Japon. Elle est illustratrice et auteur de plus de soixante-dix livres d’images pour enfants. Après avoir illustré Mekkira Mokkira Dondon, un livre d’images populaire pour enfants écrit par Setsuko Hasegawa et publié pour la première fois par Fukuinkan en 1985, Furiya Nana a déménagé en Slovaquie pour étudier la lithographie à l’Académie des beaux-arts et du design de Bratislava, sous la direction du professeur Dusan Kallay. Elle crée des livres d’images dont elle est également l’auteur du texte. En 2012, elle a été l’organisatrice de l’exposition itinérante De main à main, inaugurée au Lapidarium du Musée médiéval de Bologne. Il a invité les illustrateurs du monde entier à réfléchir sur le rôle de l’art en période de catastrophe comme celle provoquée par le tremblement de terre de Tohoku et l’accident de la centrale nucléaire en 2011. Un projet récent a également impliqué son mari Peter Uchnar, peintre et graveur, dans lequel leurs illustrations de Pierre et le loup de Prokofiev ont été projetées lors de concerts organisés lors du festival Seiji Ozawa Matsumoto en 2019. En 2020, les illustrations ont été publiées sous forme de livre d’images. de Kaisei-sha, avec un texte écrit par Jun Moriyasu. Nana a remporté la Plume d’Or à la Biennale Internationale d’Illustration de Belgrade en 1999 et a été sélectionnée pour les White Ravens 2021.