.

Du vendredi 24 septembre au samedi 27 novembre 2021, le Centre André François de Margny-lez-Compiègne (Oise) présentait une exposition titrée Maître Corbeau : l’illustration des Fables de La Fontaine. À cette occasion, il avait invité Yvanne Chenouf qui, le mercredi 6 octobre, s’est permis quelques rapprochements stimulants entre le fabuliste et l’auteur-illustrateur Philippe Corentin.

En chemins avec La Fontaine et Philippe Corentin

C’est assez tardivement que ces deux-là sont entrés dans l’écriture pour la jeunesse (1). La Fontaine a d’abord été tenté par la religion avant de se consacrer à des études de Droit et de reprendre une charge héritée de son père et de son grand-père, dans l’administration des Eaux et Forêts. S’étant essayé à des écritures diverses (pièces de théâtre, épîtres, poèmes…), il est repéré par le surintendant Fouquet dont il devient le « chroniqueur » et l’ami, au château de Vaux-le-Vicomte. Quand son mécène est accusé de malversation, il lui conserve son soutien ce qui lui vaut l’exil de la Cour. Il continue d’écrire, compose des contes puis des fables au moment où le dauphin, âgé de 7 ans, passe du giron des femmes à la gouverne des hommes. Philippe Corentin a d’abord été dessinateur, dans la publicité et dans la presse. Dès 1968, il a publié dans L’Enragé, dans Elle, L’Expansion, Le Jardin des modes, Lui, Marie-Claire, Playboy, Vogue… Il a aussi conçu des affiches, illustré des guides (2) et des romans (chez Hatier, Gallimard). Contemporain des mouvements d’une époque aussi créative que contestataire, il en a croqué les crises politiques (guerres d’Indochine, d’Algérie, du Vietnam…) et socio-économiques (Trente Glorieuses, baby-boom, industrialisation, urbanisation, exode rural, émancipation des femmes, révoltes des étudiants, nouveau statut de l’enfant…). Puis, il a suivi son frère, Alain Le Saux, dans la littérature de jeunesse. Après un livre en commun (3), il a fait cavalier seul, illustré un conte (4) et des romans (5) avant de s’acquitter lui-même du texte et des images dans l’album. (6)

Si La Fontaine et Corentin ont tiré leur inspiration d’un contact régulier avec la nature (7) (l’un dans sa fonction de Maître des Eaux et Forêts, l’autre dans la campagne où il vit (8)), leurs sources littéraires varient sans se contrarier. Pour La Fontaine, elles remontent à l’Antiquité (Ésope, Phèdre…), au Roman de Renart, à la culture orientale (Pancatantra), pour Corentin, l’éventail s’élargit avec les siècles. S’inspirant lui aussi du Roman de Renart (et des illustrations de Benjamin Rabier), il revisite les contes (Perrault, Grimm), puise dans sa passion pour les bandes dessinées et les dessins animés de sa jeunesse (Pif, Roudoudou et Riquiqui, Totoche, Walt Disney, Tex Avery, etc.), sans oublier les fables de La Fontaine, devenues pièces maîtresses de la culture enfantine, de la culture tout court. Si ces deux œuvres sont abondamment illustrées, c’est par de nombreux artistes pour le premier quand le second s’illustre lui-même ou plutôt écrit comme il dessine et inversement.

Bestiaires

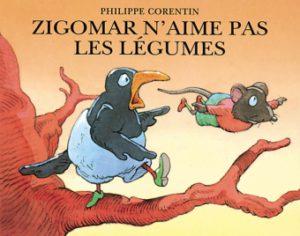

A l’époque de La Fontaine, comme à celle de Corentin, l’animal est au cœur des questions de société : au XVIIème siècle, on épiloguait sur le classement des espèces, la frontière entre l’animalité et l’humanité, au XXème et au XXIème siècles, le refus d’exploiter les animaux conduit à réclamer, pour eux, un statut juridique. La taille restreinte et la familiarité des espèces choisies rend le corpus facilement identifiable par des enfants qui reconnaissent là, l’animal domestique, là, les spécimens du zoo ou du cirque, là, le héros d’un livre ou d’un film. Formés à l’anthropomorphisme par les proverbes, les chansons, les récits, les images, les enfants savent que le lion, roi des animaux, est orgueilleux et autoritaire, que le renard, rusé, est insaisissable, que le corbeau est bavard et stupide, que le loup, cruel, peut être idiot, etc. La Fontaine et Corentin ont cependant glissé un peu de jeu dans cette typologie, l’un en montrant qu’il pouvait y avoir de la solidarité entre un faible et un fort (Le lion et le rat), entre deux faibles (La colombe et la fourmi), l’autre en adoubant les utopistes (L’Afrique de Zigomar, Le Chien qui voulait être chat). Si, par des articles définis (le corbeau, le renard, la cigale, la fourmi, etc.) La Fontaine souligne le caractère archétypal de ses personnages, Philippe Corentin les dote d’un prénom (Biplan le moucheron) ou d’un trait de caractère (Pipioli la terreur), ce qui les singularise sans mépris pour la tradition : L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau est la reprise de l’histoire du chasseur, du loup, de la chèvre et du chou, antique énigme mathématique, quelque peu chamboulée.

Corpus (9)

Pour le quatrième centenaire de La Fontaine, Arte a diffusé un documentaire (10) qui débutait par le listage des animaux, comme un casting dans le générique d’un grand film : 18 lions, 19 renards, 1 tigre, 14 loups, 12 chats, 1 héron, 9 singes, 5 coqs, 4 belettes, 1 éléphant, 1 hirondelle, 5 aigles, 1 milan, 1 vautour, 5 mouches, 4 serpents, 1 hibou, 1 faucon, 2 pigeons, 3 tortues, etc. La liste est tout aussi fascinante chez Corentin : huit albums avec loup (11), chien (12) et lapins (13), sept avec souris, souriceaux (14) et cochon (15), six avec chat (16), cinq avec crocodile (17), quatre avec grenouille (18), deux avec merle (19), mouches et moucherons (20), un avec fourmi et chauve-souris (21) sans oublier, les figurants (araignée, cheval, hippopotame, poule, veau, vache, renard, etc.). Composé d’une faune rurale, de spectre légendaire (loup), de créatures (ogres, monstres) ou de visions exotiques (crocodile, hippopotame), le bestiaire de Corentin s’inspire de romans que La Fontaine ne pouvait connaître : il y puise l’humour et la tendresse d’un Jules Renard (Histoires naturelles), d’un Maurice Genevoix (Bestiaire enchanté, Tendre bestiaire), d’un Marcel Aymé (Contes bleus du chat perché, Contes rouges du chat perché), d’une Colette (Dialogues de bêtes) ou d’un Benjamin Rabier (22). L’animal de notre époque n’est plus considéré comme le double ou l’envers de l’humain mais comme un proche, un prochain : « L’idée selon laquelle on est l’un ou l’autre se dissout au profit de celle selon laquelle on peut être l’un et l’autre ou l’un par l’autre. » (23)

Corentin n’a pas parodié les fables de son ancêtre une à une, il en a saupoudré ses récits par citations, variations, détournements. Dans les deux bestiaires les animaux sont confrontés à la nécessité de survivre en luttant ou en rusant avec un tel naturel que l’existence apparaît sous son meilleur jour : joliment perdue d’avance.

On a toujours besoin d’un plus petit que soi

Dans Le lion et le rat, le roi des animaux est libéré par un mulot auquel il avait, jadis, laissé la vie sauve. Dans La colombe et la fourmi, l’insecte, tirée de la noyade par « l’oiseau de Vénus« , lui rend la pareille, pique l’archer au talon et détourne sa flèche (24). Chez Corentin, la réciprocité (entre fort et faible ou entre égaux) n’est jamais gagnée : elle se monnaye ! Flatté par les dessins de souris de monsieur Corentin, Pipioli décide d’ « aller voir« . (« Si on allait voir... » (25)). Oubliant la leçon de son ancêtre (« Garde-toi de juger les gens sur la mine. » (26)), il trouve l’illustrateur d’abord bon bougre (« Il n’a pas l’air méchant… Il a l’air gentil… »). Mais « pris au dépourvu », le voilà capturé puis gracié : il se retrouve arpète et modèle dans l’atelier et obtient, en contrepartie, le droit de manger les livres de la bibliothèque (« On a discuté« , dit-il). Toutes les aventures souriquoises ne finissent pas aussi bien. Souvent, on en revient « gros Jean comme devant » (27), plus « confus » qu’ « honteux » (n’ayant pas vu l’Afrique, Pipioli en garde pourtant un bon souvenir : « Pas maL »).

Chez Corentin, seul l’ogre possède une force absolue mais ce n’est pas un animal (ou alors un drôle d’animal). Toutes les bêtes alentour n’ont plus qu’à s’unir pour sauver leur peau. Dans L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, par exemple, un ogre traverse le fleuve avec des proies avides de s’entredévorer. Il pense avoir réussi lorsque des crocodiles et un hippopotame le font soudainement chavirer sous les moqueries générales. « Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature » (28), telle est la leçon des conjurés du fleuve, inaccessible aux proies qui, elles, ont préféré se chamailler, oubliant que…

… La raison du plus fort est toujours la meilleure

Le loup, qui incarne cet adage chez La Fontaine, est rarement gagnant chez Corentin. Dans L’Ogrionne, un ogre rafle tout le gibier et contraint tout un clan au régime carotte :

« Jupin pour chaque état mit deux tables au monde.

L’adroit, le vigilant et le fort sont assis

A la première ; et les petits

Mangent les restes à la seconde. » (29)

Ils sont plusieurs chez Corentin à avoir le sentiment d’être assis à la seconde table et à réclamer justice : « Pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ?, « Si un lapin vole, pourquoi une souris ne volerait-elle pas ? », « Pourquoi on n’en mange jamais… des petites filles ? » (30). Telle la tortue, les souriceaux sont las « de leur trou » et, voulant « voir le pays », font grand cas « d’une terre étrangère » (31). Pipioli, sédentaire et aptère, veut migrer en Afrique, le crocodile veut goûter aux petites filles et les mouches s’étourdir de gloire. Désirs extravagants certes, mais sans eux, y aurait-il matière à fables ?

Les loups de Corentin ne sont que ventres affamés. Pour une bouchée, pour une gorgée, ils sont prêts à tout gober. Chez La Fontaine, le loup n’est pas toujours le plus fort, il lui arrive d’être dupé. Un renard succombe au mirage du puits (« l’orbiculaire image lui parut un fromage ») et comme « Deux seaux alternativement/Puisaient le liquide élément », il en prend un et chute :

« Comment remonter, si quelque autre affamé,

De la même image charmé,

Et succédant à sa misère,

Par le même chemin ne le tirait d’affaire. » ?

Un loup passe par là, saisit l’autre seau et de « son poids, emportant l’autre part, Reguinde en haut maître renard. » (32). Corentin reprend l’affaire à son conte. Dans Plouf !, le loup chute puis remonte au moyen du cochon lequel revient à la surface grâce aux lapins qui regagnent l’air libre en se faisant la courte échelle comme dans Le renard et le bouc (33). Oublieux du piège par lui-même initié, le loup revient et rechute. Par un jeu à trois bandes, Corentin rend la partie plus excitante. Pour s’en sortir, la force physique n’est plus de mise : mieux vaut savoir embobiner les autres avec ce qu’ils veulent entendre. Le loup a beaucoup trop faim pour conserver cette lucidité jusqu’au bout.

Seul le chien, chez Corentin, arrache de force la victoire. Dans Machin Chouette, recueilli par des humains, il guigne le « fauteuil vert du salo », privilège du chat. Estimant le rapport de force inégal, le chat essaie de ruser, tente le mépris (l’imbécile), la flatterie (« C’est toi qui es bon à tout et moi bon à rien. »), le raisonnement (« Tu peux comprendre ça… ») puis se résout à l’affrontement (« C’est donc moi qui dors dans le fauteuil vert du salon…« ). Nenni ! Le chien le déloge « sans autre forme de procès ». Comment a débuté cette formidable querelle ? « Sur un rien » comme c’est le cas « plus des trois quarts du temps » (34), répond La Fontaine. Effectivement, dans Machin Chouette, c’est une histoire de sel qui a réveillé l’animosité du chat et du chien face à deux souris, deux convives, que le bruit a fait fuir comme rat des villes et rat des champs interrompus dans leur festin (« quelqu’un troubla la fête » (35)) . Les bris de fables s’insèrent dans les albums comme pierreries dans un kaléidoscope : la nouvelle forme n’éclipse pas l’ancienne mais dit le lien pérenne entre changement et permanence, création et imitation.

Si Dieu m’avait fait naître/Propre à tirer marrons du feu,/Certes marrons verraient beau jeu.

Pour garder son fauteuil, le chat de Machin Chouette a d’abord plaidé « le droit et l’usage » (36) (« Le chat, ça va bientôt faire cinq ans que je fais ça. ») mais le chien n’a que faire de « la loi du premier occupant ». Débouté, le chat a alors songé rouler le chien en le flattant mais il est loin d’avoir le talent du renard. Ni « ramage », ni « plumage », ni « Phénix » mais tout bêtement : « Oh ! qu’il est beau le chien ! ». Sa ruse, en plus d’être bâclée, est plombée d’ironie dédaigneuse. En mimant les hautes fonctions de son adversaire pour l’endormir (chien de police, de traîneau, de troupeau, de chasse), il les dénigre : la pièce à conviction du détective est une crotte de chien, le musher est un pataud, le patou se fait charger par un bélier et la cible du chasseur est le chien en personne. Le matou feint alors la (fausse) modestie : « Si je savais un tant soit peu aboyer et montrer les dents, je n’hésiterais pas une seconde à faire le chien de garde ». Revient, sous ces mots, le marché de dupes entre le singe Bertrand (37) invitant le chat Raton à retirer les marrons du feu à sa place en le flattant : « Si Dieu m’avait fait naître/Propre à tirer marrons du feu,/Certes marrons verraient beau jeu » . Mais le chat de Corentin, comme presque tous ces personnages, échoue faute de posséder la qualité distinctive du dupeur : la distance.

Même problème chez le loup qui confond malice et tartufferie. Dans Le Roi et le roi, il se déguise en carotte pour attraper des lapins qu’un crocodile fait détaler. Furieux, le loup s’en prend à l’amphibien qui servait de refuge à un escargot contre les étourneaux (ce n’était qu’une peau morte, une peau de crocodile). « Tel est pris qui croyait prendre » (38) ? L’affaire n’est pas tout à fait close. Découvrant qu’ils portent tous deux une couronne, le loup et l’escargot décident de la jouer à la course dans une nouvelle version de la fable Le lièvre et la tortue (39). Le loup part vite, court à tout rompre, nage, saute, ne se repose jamais (contrairement au lièvre). Il arrive pourtant le dernier, précédé par l’escargot qui avait pris la précaution de se camoufler dans les poils de sa queue. Corentin tire des fables des fondus enchaînés vertigineux : il ne condamne pas la paresse ni n’encense la vertu, il dit le pouvoir de la duplicité quand il y a crédulité. Le loup quitte la course, vaguement désabusé mais pas blasé (« Je ne veux pas rater ça.« ). Bien faire et laisser dire (40), accepter le poids des ans sans en perdre la grâce.

Il est enfin des ruses aimables destinées à faire plaisir. Dans Patatras !, un louveteau est en pleine dépression : « Personne ne l’aime. On se moque de lui, on lui fait des farces... » Les lapins ne sont pas les derniers à le berner : ayant mis une carotte sur son chemin, ils le font dégringoler dans leurs « souterrains séjours« . Là, étonné de voir le gîte désert (« Où sont-ils ? C’est l’heure du déjeuner. Ils devraient tous être à table. »), le loup installe ses « pénates » (41) éclaire la lumière, prend un bain. Tout ce temps, les lapins, qui ne sont pas allés » faire à l’Aurore [leur] cour, Parmi le thym et la rosée », l’entraînent à son insu dans un anniversaire-surprise renversant :

« Qu’un ami véritable est une douce chose !

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;

Il vous épargne la pudeur

De les lui découvrir vous-même. » (42)

Si tambour et trompette sont de la fête, c’est pour célébrer le succès (enfin) gagné contre l’adversité.

Adieu veaux, vaches, cochons, couvée ?

Les personnages de Corentin ressemblent à la grenouille de La Fontaine. Ils se bombent et éclatent, « marris » mais jamais vaincus. Le chien de chasse, fatigué de servir, veut être indépendant comme le chat (43) mais, tel ce corbeau que des bergers avaient encagé pour « servir d’amusette » (44) aux enfants, il finit en poisson rouge dans un aquarium, face à des lapereaux ébahis. Qu’importe ! Tous les petits héros de Corentin continuent à vouloir bâtir des châteaux en Espagne, à « détrôner le Sophi » : tout souriceau veut voler, toute mouche aspire à la grandeur, tout louveteau rêve de la puissance perdue de ses ancêtres. Aucun ne veut écouter les leçons des aînés, chacun veut en faire à sa tête, tête à claques le plus souvent ! L’auteur les soutient ardemment avec un slogan comme art de vivre : foutre le camp et s’en foutre. Si chez La Fontaine, l’hirondelle échoue à raisonner les petits oiseaux (« Demeurez au logis… vous n’êtes pas en état/De passer comme nous les déserts et les ondes/Ni d’aller chercher d’autres mondes. » (45)), celle de L’Afrique de Zigomar prend le soin d’informer Pipioli sur les qualités et les défauts des oiseaux migrateurs mais ne le dissuade pas de partir, de quitter les vies fades, de partir en quête de desserts (Tête à claques). Quand La Fontaine cherche à « faire passer le précepte avec le conte » sans démontrer, tout simplement, Corentin choisit la force de la simplification. Il déroule ses gags de mieux en pire et, sous chaque pique, chaque trait, sème la révolte. Au travail et à la peine du laboureur, il propose aux enfants de trouver l’unique trésor : la liberté.

Conclure en revenant au début

Les deux œuvres s’ouvrent avec un animal plutôt ingrat : d’une part, une fourmi laborieuse et stricte opposée à une cigale frivole (La cigale et la fourmi), d’autre part, une chauve-souris volante étrangement cousine avec des souriceaux rampants (Mademoiselle Tout à l’envers).

La fourmi de La Fontaine, peu prêteuse (c’est là son moindre défaut), dénie toute qualité à la cigale (qui a pourtant chanté tout l’été) et la laisse à son triste sort (Et bien dansez maintenant !). Chez Corentin, la fourmi est une reine, ailée comme une cigale. Elle n’est pas face à une chanteuse mais à un enchanteur : le Père Noël (46). Le mythe bat cependant de l’aile, poussé dans les bas-fonds par la modernité (plus de cheminée, trop d’antennes sur les toits). Toujours pas prêteuse, l’insecte lui loue ses galeries à un tarif exorbitant : « Deux tonnes de miel et huit cents pots de confitures de fraises ». Elle ne l’encourage pas à l’épargne mais à la retenue : qu’il abandonne son « plumail« , son « superbe équipage » et, hors des néons du commerce, qu’il retourne à son mystère, à sa nuit de silence, creuset d’imaginaire. Le Père Noël rejoint donc le ciel dans son traîneau, aussi minus et indestructible qu’une fourmi :

« Les petits, en toute affaire

Esquivent fort aisément ;

Les grands ne peuvent le faire. » (47)

La chauve-souris n’est pas aimée. Par deux fois, celle de La Fontaine s’est jetée dans un nid de belette (48). D’abord prise pour un rat puis, pour un oiseau, elle s’en est sortie en se dénaturant :

« Moi souris ! Je suis oiseau voyez mes ailes. »

« Qui fait l’Oiseau ? c’est le plumage. Je suis Souris ; vivent les rats. »

Corentin remplace l’hypocrisie par l’affirmation de soi. Sa chauve-souris ne cache pas ses différences, elle les revendique, exige de dormir à l’envers, réclame un régime insectivore et vit la nuit. Ce sans-gêne choque les souriceaux qui médisent sur ses ailes (affreuses) et critiquent ses poils (elle n’est pas chauve) mais quelque chose pourtant les fascine : elle vole ! Comme dans La tortue et les deux canards, le vol se scratche. Chez La Fontaine, la tortue qui affichait « imprudence, babil, et sotte vanité », crève. Chez Corentin, les apprentis voyageurs penseront à se munir de parachutes car il y aura une prochaine fois. Rien, ni le pouvoir des autres, ni celui des contingences ne peut entraver la liberté d’être et de rêver, d’atteindre les étoiles.

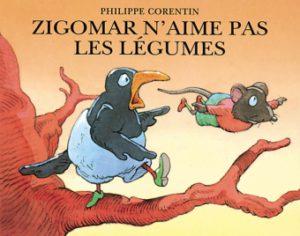

Images

Nombreuses illustrations de La Fontaine sont réinterprétées par Corentin qui affirme ainsi la filiation. Il y a, dans Zigomar n’aime pas les légumes, interversion de l’oiseau noir au sol et du souriceau « sur un arbre perché« , hommage décalé au corbeau et au renard (celui qui est à terre encourage celui qui est sur la branche), il y a les cigognes de L’Afrique de Zigomar qui ont des flûtes à champagne, à table, rappel des invitations réciproquement embarrassantes des deux faux-amis dans Le renard et la cigogne (49) , il y a ces deux souris dînant sur la table des humains dans Machin chouette comme Le rat des villes et le rat des champs, il y a la course du loup contre l’escargot (autre animal à porter sa maison sur le dos) qui relaie Le lièvre et la tortue, le loup tombant dans le puits comme dans Le loup et le renard, les lapins essayant de remonter en se faisant la courte échelle comme dans Le renard et le bouc. Mais surtout, il y la nature et toute cette eau qui coule d’une œuvre à l’autre. Le ruisseau où choit la chauve-souris avec les souriceaux est-il celui où l’agneau se désaltérait ? La rivière de L’Arbre en bois donne l’image « d’un sommeil doux, paisible et tranquille » avant d’être polluée : l’époque a changé et les nouveaux bestiaires ne peuvent masquer les menaces que les humains font peser sur les espèces vivantes. Dans L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, l’onde est d’abord limpide ( Point de bords escarpés, un sable pur et net« ) mais elle se fait « onde noire« , offrant « un séjour ténébreux » (50) à l’ogre chasseur. A ces eaux rurales, Corentin ajoute les eaux urbaines, celles des canalisations (Le Père Noël et les fourmis) et des baignoires (Patatras !, N’oublie pas de te laver les dents !) et celle du verre d’eau qui sert de piscine au moucheron (Biplan le rabat-joie). Mais pour entrer dans l’appartement de la petite fille qu’il souhaite dévorer, le petit crocodile se déplace entouré de l’eau de son marigot originel, peut-être ce liquide amniotique dont nous venons tous, humains, animaux, arbres et fleurs.

La Fontaine et Corentin croquent des portraits avec une rapidité non exempte de précision. Si le premier, en observateur, évalue l’état du monde et les places à y tenir, le second, sans Cour et sans mécène, cultive les voix singulières. Il tonitrue et s’enchante, se désole et s’exalte, faisant rire « par le haut » et parlant à « voix basse » de l’essentiel : le temps, limité, ne prend sa valeur que partagé autour de soi, avec ce qui vit, palpite et se bat. L’essentiel, aux pires moments, c’est d’avoir toujours « un petit peu faim » (51).

par Yvanne Chenouf – septembre 2021.

NOTES

(1) « Vous êtes à un âge où l’amusement et les jeux sont permis aux princes ; mais en même temps vous devez donner quelques-unes de vos pensées à des réflexions sérieuses. Tout cela se rencontre aux fables que nous devons à Ésope. L’apparence en est puérile, je le confesse ; mais ces puérilités servent d’enveloppe à des vérités importantes.« , préface aux Fables (A monseigneur le dauphin).

(2) Affiche de l’exposition Cité Ciné à La Villette, dans les années 1980, Guide SAS, Gérard de Villiers, Hachette, 1989

(3) Totor et Lili chez les moucheurs de nez, Alain Le Saux, Philippe Corentin, Rivages, 1982

(4) Conte n° 3 pour enfants de moins de trois ans, Texte de Eugène Ionesco, Jean-Pierre Delarge, 1976

(5) Ah ! Si j’étais un monstre, Marie-Raymond Farré, Hachette, 1979 ; 365 devinettes énigmes et menteries, Muriel Bloch, Hatier, 1990

(6) Hachette Le Loup blanc, 1980, Les Avatars d’un chercheur de querelle, 1981, Pie, thon et python, 1988), Rivages (C’est à quel sujet ?, 1984, Papa n’a pas le temps, 1986, Nom d’un chien, Porc de pêche et autres noms de bêtes, 1985)

(7) « On tient toujours du lieu dont on vient », écrit La Fontaine dans La Souris métamorphosée en fille (Livre IX).

(8) Dans son livret autobiographique (L’école des loisirs, p. 10), Philippe Corentin, en jardinier, décrit son amour de la nature par antiphrase : » Philippe Corentin n’aime pas la campagne. Il n’y aime pas les arbres. Il y en a trop. Ils dénaturent le paysage, cachent la forêt et mettent des feuilles partout... «

(9) Le corpus choisi ici pour Corentin concerne sa production à l’école des loisirs, hormis Papa, maman, ma sœur et moi.

(10) « La Fontaine, l’homme qui aimait les fables », Pascale Bouhénic, 2020

(11) L’Ogrionne, Plouf !,Le Roi et le roi, Patatras !, L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, Mademoiselle Sauve-qui-peut, Tête à claques, ZZZZ… zzzz….

(12) Le Chien qui voulait être chat, Machin Chouette, Les Deux goinfres, L’Arbre en bois, N’oublie pas de te laver les dents !, Le Père Noël et les fourmis, Mademoiselle Sauve-qui-peut, ZZZZ… zzzz….

(13) Le Chien qui voulait être chat, Plouf !,Patatras !, Tête à claques, Le Roi et le roi, Mademoiselle Sauve-qui-peut, L’Arbre en bois, Zigomar n’aime pas les légumes, Machin Chouette

(14) Mademoiselle Tout à l’envers, Le Père Noël et les fourmis, L’Afrique de Zigomar, Pipioli la terreur, Zigomar n’aime pas les légumes, Mademoiselle Sauve-qui-peut, Machin chouette

(15) Plouf !,Tête à claques, Le Roi et le roi, Le Chien qui voulait être chat, Mademoiselle Sauve-qui-peut, L’Arbre en bois, Machin Chouette

(16) Le Chien qui voulait être chat, Machin Chouette, Le Père Noël et les fourmis, Mademoiselle Sauve-qui-peut, ZZZZ… zzzz…., N’oublie pas de te laver les dents !

(17) N’oublie pas de te laver les dents !, L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, L’Afrique de Zigomar, Le Roi et le roi, L’Arbre en bois

(18) Biplan le rabat-joie, Plouf !, Mademoiselle Sauve-qui-peut, L’Arbre en bois,L’Afrique de Zigomar

(19) L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas les légumes, Le Chien qui voulait être chat

(20) Le poisson dans Le Chien qui voulait être chat et L’Arbre en bois, les mouches et les moustiques dans Biplan le Rabat-joie, les mouches et autres coléoptères dans ZZZZ… zzzz….

(21) Le Père Noël et les fourmis (1989), Mademoiselle Tout à l’envers (1988)

(22) Illustrateur aux éditions Taillandier des Fables, de La Fontaine (2003) et du Roman de Renart (2016)

(23) Bestiaire du roman contemporain d’expression française, Introduction, Lucile Desblache, Presses Universitaires Blaise Pascal, Centre de Recherches sur les Littératures Modernes et Contemporaines, 2002, pp. 11-12

(24) Le lion et le rat, La colombe et la fourmi (Fables 11 et 12, Livre II)

(25) Pipioli la terreur

(26) Le Cochet, le Chat et le Souriceau (Fable 5, Livre VI)

(27) Le corbeau et le renard (Fable 2, Livre I) puis La laitière et le pot au lait (Fable 9, livre VII)

(28) L’âne et le chien (Fable 17, Livre VIII)

(29) L’araignée et l’hirondelle (Fable 6, Livre X)

(30) Respectivement L’Afrique de Zigomar, Zigomar n’aime pas les légumes, N’oublie pas de te laver les dents !

(31) La tortue et les deux canards (Fable 2, Livre X)

(32) Le loup et le renard, Fable 6, Livre XI

(33) Fable 5, Livre III

(34) La querelle des chiens et des chats et celle des chats et des souris, Fable 8, Livre XII

(35) Le rat des villes et le rat des champs (Fable 9, Livre I)

(36) Le corbeau et le renard (Fable 2, Livre I) puis Le chat, la belette et le petit lapin (Fable 15, Livre VII)

(37) Fable 10, Livre I, Fable 2, Livre I, Fable 17, Livre IX

(38) Le rat et l’huître (Fable 9, Livre VIII)

(39) Fable 6, Livre X

(40) L’avantage de la science (Fable 19, Livre VIII)

(41) Le chat, la belette et le petit lapin (déjà cité)

(42) Les deux amis, Fable 11, Livre VIII

(43) Le chien qui voulait être chat, 1989

(44) Le corbeau voulant imiter l’aigle (Fable 16, Livre VI)

(45) L’hirondelle et les petits oiseaux (Fable 8, Livre I)

(46) Le Père Noël et les fourmis, L’école des loisirs, 1989

(47) Le combat des rats et des belettes,

(48) La chauve-souris et les deux belettes (Fable 5, Livre II)

(49) Fable 48, Livre 1

(50) Les citations sont issues de : Le torrent et la rivière, Livre 8, Fable XXIII

(51) Les Deux goinfres

.

.

Yvanne Chenouf, enseignante et chercheuse, a travaillé à l’Institut national de la recherche pédagogique dans l’équipe de Jean Foucambert ; elle fut présidente de l’Association française pour la lecture (AFL) ; conférencière infatigable, adepte des « lectures expertes », elle a publié de nombreux articles et ouvrages personnels et collectifs à propos de lecture et de livres pour la jeunesse dont Lire Claude Ponti encore et encore (Etre, 2006), et Aux petits enfants les grands livres (AFL, 2007) ; elle est à l’origine d’une collection de films réalisés par Jean-Christophe Ribot qui donnent à voir des élèves de tout niveau aux prises avec des ouvrages signés Rascal et Stéphane Girel, François Place, Claude Ponti, Philippe Corentin, Jacques Roubaud.

.

Bibliographie de Philippe Corentin

(à l’école des loisirs)

. Mademoiselle Tout à l’envers (1988)

. Le Chien qui voulait être chat (1988)

. Le Père Noël et les fourmis (1989)

. Pipioli la terreur (1990)

. L’Ogrionne (1991)

. Plouf ! (1991)

. L’Afrique de Zigomar (1991)

. Biplan le moucheron, (1992)

. Zigomar n’aime pas les légumes (1992)

. Le Roi et le roi (1993)

. Patatras ! (1994)

. L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau (1995)

. Papa ! (1995)

. Mademoiselle Sauve-qui-peut (1996)

. Les Deux goinfres (1997)

. Tête à claques (1998)

. L’Arbre en bois (1999)

. Machin Chouette (2002)

. ZZZZ… zzzz…. (2007)

. N’oublie pas de te laver les dents ! (2009)

Les animaux malades de la peste – illustration d’Auguste Vimar (1897)

Les animaux malades de la peste – illustration d’Auguste Vimar (1897)

.

.

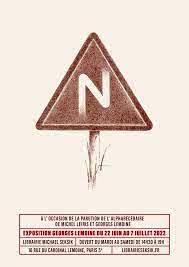

D’autres images amplifient la portée des propositions poétiques de Leiris grâce aux trouvailles graphiques : un clin d’œil réaliste quand la lettre-chicane « N » est présentée sur un panneau routier, ou plus métaphysique avec la représentation, entre cosmos et ovule, du « O », en sphéroïde originel du monde… »

D’autres images amplifient la portée des propositions poétiques de Leiris grâce aux trouvailles graphiques : un clin d’œil réaliste quand la lettre-chicane « N » est présentée sur un panneau routier, ou plus métaphysique avec la représentation, entre cosmos et ovule, du « O », en sphéroïde originel du monde… » Le lecteur habitué aux jeux visuels de l’illustrateur appréciera aussi le fil de pêche qui court en trompe-l’œil sur la page pour l’hameçon du « J » ou le petit soldat de plomb dont l’ombre trace le « I », rappelant le conte d’Andersen que Georges Lemoine a illustré en 1983 pour Grasset jeunesse.

Le lecteur habitué aux jeux visuels de l’illustrateur appréciera aussi le fil de pêche qui court en trompe-l’œil sur la page pour l’hameçon du « J » ou le petit soldat de plomb dont l’ombre trace le « I », rappelant le conte d’Andersen que Georges Lemoine a illustré en 1983 pour Grasset jeunesse. La création de Georges Lemoine prend source dans une première carrière professionnelle de graphiste, avant sa carrière pour l’édition jeunesse, mais le goût pour la typographie et l’alphabet se continue des visuels publicitaires aux illustrations des œuvres littéraires puis surtout dans la création d’albums-abécédaires comme Pinocchio, l’acrobatypographe (Gallimard jeunesse, collection « Giboulées », 2011). Auparavant, en 1975, un premier abécédaire était paru, édité par Massin. L’éditeur qui ouvrit les portes de Gallimard à Lemoine au début des années soixante-dix, préface l’album Souvenirs de voyage, 26 aquarelles de Georges Lemoine (Paris, éditions Push) en soulignant autant la liberté de l’illustrateur que son habileté à jouer avec l’équilibre des formes pour sa création de lettres. À ce sujet, il faut aussi rappeler plusieurs versions d’un célèbre alphabet intitulé Les feuilles créé pour la revue 100 idées en 1976, repris de façon tabulaire en linogravure, ensuite pour des affiches et intégré sous forme de lettrines dans Le livre du printemps (Gallimard, collection « Découverte cadet », 1983). En 1981, le prix Honoré (en référence à Daumier) a été remis à l’illustrateur et plusieurs articles de revues professionnelles, comme Graphis ou Caractères, rendent compte de cette créativité typographique.

La création de Georges Lemoine prend source dans une première carrière professionnelle de graphiste, avant sa carrière pour l’édition jeunesse, mais le goût pour la typographie et l’alphabet se continue des visuels publicitaires aux illustrations des œuvres littéraires puis surtout dans la création d’albums-abécédaires comme Pinocchio, l’acrobatypographe (Gallimard jeunesse, collection « Giboulées », 2011). Auparavant, en 1975, un premier abécédaire était paru, édité par Massin. L’éditeur qui ouvrit les portes de Gallimard à Lemoine au début des années soixante-dix, préface l’album Souvenirs de voyage, 26 aquarelles de Georges Lemoine (Paris, éditions Push) en soulignant autant la liberté de l’illustrateur que son habileté à jouer avec l’équilibre des formes pour sa création de lettres. À ce sujet, il faut aussi rappeler plusieurs versions d’un célèbre alphabet intitulé Les feuilles créé pour la revue 100 idées en 1976, repris de façon tabulaire en linogravure, ensuite pour des affiches et intégré sous forme de lettrines dans Le livre du printemps (Gallimard, collection « Découverte cadet », 1983). En 1981, le prix Honoré (en référence à Daumier) a été remis à l’illustrateur et plusieurs articles de revues professionnelles, comme Graphis ou Caractères, rendent compte de cette créativité typographique.