.

Le texte qui suit a été écrit, en avril 2023, suite à une commande. Il a bien été transmis, en temps et en heure. Mais – on n’est jamais à l’abri d’un pataquès – il semble qu’il ait été perdu. Invérifiable. En tout cas, c’est un autre texte du même signataire, plus court et nettement moins analytique, qui, emprunté d’office au site ActuaLitté, tiendra lieu d’hommage à Ian Falconer. Après enquête, il s’avèrera que l’imprévisible Olivia ne soit pour rien dans cet curieux micmac . (A.D.)

..

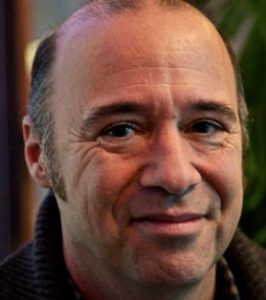

Ian Falconer qui créa le personnage d’Olivia, entreprenante cochonnette, est décédé d’une insuffisance rénale, le 7 mars 2023, à Norwalk (Connecticut). Il avait 63 ans..

Né à Ridgefield, dans le Connecticut, ainé de trois enfants, Ian Falconer fréquenta la Long Ridge School de Stamford puis la Cambridge School de Weston (Massachusetts) dont les principes pédagogiques progressistes lui convenaient parfaitement. Il suivit, pendant deux années, des études d’art à l’université de New York, puis s’inscrivit, comme peintre, à la Parsons School of Design avant de rejoindre l’Otis Art Institute de Los Angeles.

En 1987, Ian Falconer rencontre David Hockney, qui devient son compagnon, et il l’assiste, à l’Opéra de Los Angeles, pour la conception des costumes de Tristan und Isolde de Richard Wagner. Suivront de nombreuses autres productions, opéra ou ballet, à New York, à Chicago, à Boston et à Londres, pour lesquelles il réalise décors et/ou costumes. À Paris, en 2008, il conçoit, au Châtelet, un dispositif scénique astucieux pour l’opérette Véronique d’André Messager, la mise en scène ayant été confiée à l’actrice Fanny Ardant.

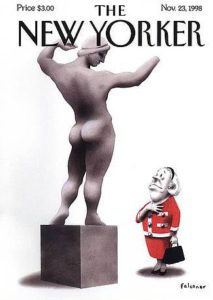

En 1996, Françoise Mouly, depuis peu directrice artistique du New-Yorker, souhaitant rafraichir le magazine, fait appel à Ian Falconer. « Nous avons passé de longues heures dans les archives, émerveillés par les vieilles couvertures et riant de la façon dont des artistes comme Helen Hokinson, Mary Petty, Charles Addams ou William Cotton ont dépeint les bouffonneries de la bourgeoisie des années trente et quarante. » (1). Trente couvertures, parfois tendres, souvent acides, entre 1996 et 2012. Les lecteurs apprécieront particulièrement celle du 23 novembre 1998 qui montre une vieille dame dont la veste et la jupe s’empourprent à la vue d’une statue grecque toute en muscles.

Dans les années 1990, Ian Falconer craque devant sa nièce, enfant énergique à qui, alors qu’elle vient d’avoir trois ans, il souhaite offrir un livre. « J’étais juste fasciné par elle et je voulais lui faire un cadeau personnalisé pour Noël. Alors j’ai commencé à travailler. » Les choses, se souvient Ian Falconer, ne sont pas évidentes. Si le style épuré de son dessin est d’emblée apprécié par son entourage, on lui suggère toutefois de retravailler (ou de faire retravailler) son texte. « Quelques années plus tard, Anne Schwartz, de chez Simon and Schuster, m’appelle. Elle aime mon travail pour le New Yorker et elle me demande si je suis intéressé à faire un livre pour enfants. Je lui ai apporté Olivia. » L’album parait en 2000, chez Atheneum Books for Young Reader, et Ian Falconer reçoit la médaille Caldecott qui récompense, aux États-Unis, l’illustrateur du meilleur livre pour enfants de l’année. L’ouvrage restera sur la liste des albums best-sellers établie par le New York Times pendant 107 semaines.

Dans les années 1990, Ian Falconer craque devant sa nièce, enfant énergique à qui, alors qu’elle vient d’avoir trois ans, il souhaite offrir un livre. « J’étais juste fasciné par elle et je voulais lui faire un cadeau personnalisé pour Noël. Alors j’ai commencé à travailler. » Les choses, se souvient Ian Falconer, ne sont pas évidentes. Si le style épuré de son dessin est d’emblée apprécié par son entourage, on lui suggère toutefois de retravailler (ou de faire retravailler) son texte. « Quelques années plus tard, Anne Schwartz, de chez Simon and Schuster, m’appelle. Elle aime mon travail pour le New Yorker et elle me demande si je suis intéressé à faire un livre pour enfants. Je lui ai apporté Olivia. » L’album parait en 2000, chez Atheneum Books for Young Reader, et Ian Falconer reçoit la médaille Caldecott qui récompense, aux États-Unis, l’illustrateur du meilleur livre pour enfants de l’année. L’ouvrage restera sur la liste des albums best-sellers établie par le New York Times pendant 107 semaines.

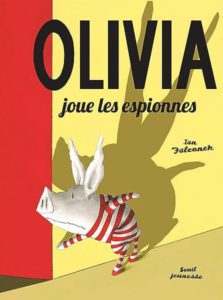

En France, le livre est accueilli par le Seuil jeunesse et Ian Falconer remporte, en 2001, le premier Baobab de l’album attribué par Le Monde et le Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis. Florence Noiville raconte : « L’histoire, en noir et blanc (avec quelques touches de rouge) de cette petite cochonne qui aime Pollock, Degas et le saut à la corde rappelle un peu celle d’Héloïse, de Kay Thompson, un grand classique de la littérature de jeunesse en Amérique. Peut-être à cause de la spontanéité et de l’humour du trait ? Ou des bêtises d’Olivia ? La vitalité de cette enfant est à la mesure de l’épuisement des parents, si bien que les uns et les autres s’identifieront sans peine aux situations du livre. » (2)

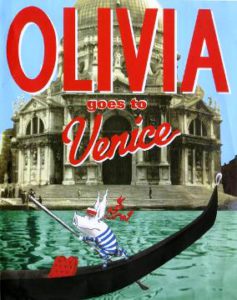

Ian Falconer assure qu’il ne connaissait pas Héloïse lorsqu’il travailla à son premier livre. Notre plaisir de lecteur n’a, en tout cas, nul besoin de convoquer ce cousinage et le succès mondial de la série (quinze traductions et plus de dix millions d’albums vendus) s’explique par la capacité de l’auteur-illustrateur à se renouveler et à surprendre sans jamais s’éloigner trop de son projet initial. Qu’elle prépare Noël ou qu’elle joue à l’espionne, qu’elle décide de former (seule) une fanfare pour accompagner un feu d’artifice ou de remplacer (seule) les artistes d’un cirque tous malades, Olivia s’active. Ce ne sont pas les idées qui lui manquent, idées qu’elle met en pratique sur l’heure, sans rien demander à personne et aux risques et périls de ses proches, sauf si l’on glisse dans la rêverie. Ainsi, dans Olivia, reine des princesses, si le refus péremptoire de revêtir le classique déguisement de tulle rose est bien réel, c’est dans son lit qu’Olivia s’autorisera à imaginer, juste pour elle, une ultime alternative. (3)

Ian Falconer assure qu’il ne connaissait pas Héloïse lorsqu’il travailla à son premier livre. Notre plaisir de lecteur n’a, en tout cas, nul besoin de convoquer ce cousinage et le succès mondial de la série (quinze traductions et plus de dix millions d’albums vendus) s’explique par la capacité de l’auteur-illustrateur à se renouveler et à surprendre sans jamais s’éloigner trop de son projet initial. Qu’elle prépare Noël ou qu’elle joue à l’espionne, qu’elle décide de former (seule) une fanfare pour accompagner un feu d’artifice ou de remplacer (seule) les artistes d’un cirque tous malades, Olivia s’active. Ce ne sont pas les idées qui lui manquent, idées qu’elle met en pratique sur l’heure, sans rien demander à personne et aux risques et périls de ses proches, sauf si l’on glisse dans la rêverie. Ainsi, dans Olivia, reine des princesses, si le refus péremptoire de revêtir le classique déguisement de tulle rose est bien réel, c’est dans son lit qu’Olivia s’autorisera à imaginer, juste pour elle, une ultime alternative. (3)

Ian Falconer cerne ses personnages qu’il ombre en gris léger d’un trait noir très fin et il use de la couleur avec parcimonie, en réservant le rouge à la robe préférée de son héroïne, aux rayures de sa grenouillère, aux rubans qu’elle accroche parfois à ses oreilles. Les mimiques, face et profil, évoquent le cartoon. Jackson Pollock et Edgard Degas ne sont pas les seuls peintres ni les seules personnalités (Eleanor Roosevelt, Martha Graham, Maria Callas) que Ian Falconer invite. Dans Olivia à Venise, toutefois, aucun tableau de maître ni aucune évocation de célébrité, plus de fond blanc systématique non plus, l’illustrateur ayant choisi de saturer ses images en intégrant, sur chacune des pages qui montrent Venise, une authentique photographie des lieux que la famille visite. Ce tourisme, somme toute plutôt traditionnel, est stoppé net quand Olivia met fortement à mal le campanile de la place Saint-Marc. « Je crois que Venise se souviendra de moi », conclut-elle. (4)

En 2022, Ian Falconer a publié chez HarperCollins Children’s Books, Two dogs, un album qui, l’auteur s’inspirant cette fois de ses neveux, met en scène Perry et Augie, teckels aussi curieux que facétieux. Meilleur livre d’images pour enfants de l’année, selon Jennifer Krauss, critique littéraire au New York Times, ce devait être le premier titre d’une nouvelle série.

En 2022, Ian Falconer a publié chez HarperCollins Children’s Books, Two dogs, un album qui, l’auteur s’inspirant cette fois de ses neveux, met en scène Perry et Augie, teckels aussi curieux que facétieux. Meilleur livre d’images pour enfants de l’année, selon Jennifer Krauss, critique littéraire au New York Times, ce devait être le premier titre d’une nouvelle série.

Dès 2001, surpris par le succès de sa création, Ian Falconer avait déclaré au quotidien Newsday : « Toutes ces années, j’ai travaillé si dur pour peindre et pour dessiner et on ne se souviendra de moi que pour ce cochon. » Réaliste, il avait ajouté : « Il y a des choses pires qui peuvent arriver à quelqu’un. »

par André Delobel – avril 2023

.

(1) Françoise Mouly, The New Yorker, 7 mars 2023.

(2) Florence Noiville, Le Monde, 23 novembre 2001.

(3) Olivia and the fairy princesses, Atheneum Books for Young Readers, 2012 ; Le Seuil 2012.

(4) Olivia goes to Venice, Atheneum Books for Young Readers, 2010 ; Le Seuil 2011.

.

.