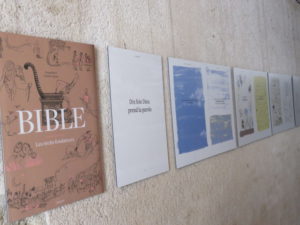

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse met en place, du mercredi 17 septembre au dimanche 1er décembre 2019, sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (BnF), quai François Mauriac à Paris, une exposition Ne les laissez pas lire ! Polémiques et livres pour enfants. « Interdits, censurés, critiqués, par des particuliers, des institutions, des associations, des groupes politiques, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, les livres pour la jeunesse qui ont suscité des polémiques, du début du XXe siècle à nos jours, sont nombreux. Quels sont-ils, en quoi sont-ils révélateurs d’une vision de l’enfance et d’une société face à ses tabous ? Jusqu’où doit aller la protection de l’enfance ? Où s’arrête la liberté d’expression ? Autant de questions que soulève cette exposition en présentant quelque 120 publications ayant fait débat : elle invite à explorer l’histoire de la littérature pour enfants sous l’angle des controverses et de la censure, à l’occasion des 70 ans de la loi du 16 juillet 1949 qui encadre encore aujourd’hui le travail de toute l’édition pour la jeunesse. »

Nous proposons ici, en accompagnement, un texte paru initialement dans le numéro 1 de novembre 2009 des « Cahiers du CRILJ » portant le titre Peut-on tout dire (et tout montrer) dans les livres pour enfants ? La publication est toujours disponible et sommaire et bon de commande peuvent être retrouvés ici, en page « Boutique » de ce site.

Venue de fort loin, votée après de longs débats en commission et en séance plénière, la loi numéro 49-946 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse répond très largement aux inquiétudes des familles et des éducateurs. Soucieuse en ces temps d’après-guerre de protection de la jeunesse, croyant à l’influence pernicieuse des journaux illustrés pour enfants, la représentation nationale vote un texte dans l’air du temps.

Paulette Charbonnel s’exprime dans le numéro 5 (1953) de la revue Enfance dans un article qu’elle titre Comment a été votée la loi du 16 juillet 1949

Refus de vote

« Dans presque tous les groupes parlementaires, en dehors du groupe communiste qui avait eu la première initiative, cette loi suscita, notamment au MRP, des ardeurs de travail et un intérêt qui ne se démentit pas. Même le débat en seconde lecture renouvela la discussion et dut durer plusieurs heures.

Le péril fut unanimement reconnu – quoique parfois avec bien des réserves diplomatiques – quand fut souligné l’origine américaines de la presque totalité des bandes incriminées.

Sur un premier point : nécessité d’un contrôle, l’accord se fit.

Mais que voulaient voir disparaître des journaux d’enfants nos parlementaires ? Il fut très difficile de parvenir à une rédaction satisfaisante de l’article 2. A cet égard, les procès-verbaux des commissions seraient même plus instructifs que les débats en séance plénière, car chacun fait entendre clairement ses préoccupations…

Le groupe communiste eut à poser des questions comme “A-t-on le droit d’exciter à la colère contre ceux qui trahissent leur patrie ?” Ce ne fut pas simple. Et il ne faut pas croire que les questions se posèrent gratuitement. Virgile Barel, député des Alpes-Maritimes, fut battu sur un amendement qui aurait interdit à tout homme qui aurait été directeur d’une publication collaboratrice de diriger une revue pour enfants…

(Telle qu’elle fut présentée), cette loi n’était qu’un trompe-l’œil destiné à donner quelque apaisement à une large opinion publique profondément alarmée. Mais il devenait impossible de s’attaquer aux racines du mal, bien qu’il eut été dénoncé nommément par certains membres même de la majorité.

C’est pourquoi le groupe communiste, qui avait contribué à provoquer ces débats et participé à l’élaboration de la loi, refusa de voter ce texte tronqué. »

Extraits de la loi – version initiale de 1949

. Article 1

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’Éducation nationale.

. Article 2

Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.

Conjurer les périls

Sur les cent vingt-cinq publications visées à l’article premier examinées pendant le deuxième trimestre de l’année 49, trente-trois faisaient l’objet d’un avertissement avec mise en demeure, quinze d’un avertissement simple et sept demeuraient en suspens. Le long texte qui clôt le compte rendu des travaux de cette première année est titré Action de la commission en vue de l’amélioration de la presse enfantine. L’analyse qui, dans ce texte de 1963, précède les “recommandations élémentaires” que les commissaires souhaitent faire aux éditeurs est particulièrement incisive :

« Une partie de la presse enfantine, avec ses intrigues tissées de perfidie, de cruauté et d’indignités morales diverses, présente un tableau de l’existence qui s’apparente à la littérature “noire”. Le succès de ce genre littéraire auprès de certains adultes n’autorise pas à l’imposer aux enfants. En effet, l’habitude de lectures sinistres leur inspirerait le pessimisme. Or il est du devoir d’une presse enfantine éducative, ou même simplement récréative, de ne pas faire perdre aux enfants un certains optimisme qu’il faut considérer comme vital, même si l’on admet qu’il y entre une part d’illusion. Il est intolérable que l’enfant soit amené à se représenter l’existence comme devant être employée toute entière à déjouer des embûches criminelles, à conjurer des périls extrêmes, à redresser des torts abominables, à lutter sans cesse contre le mensonge, l’iniquité et l’égoïsme, sans rencontrer jamais le repos de la vérité et de la justice dans la probité et l’affection.

Les couleurs sombres d’une certaine littérature ne doivent pas obscurcir les pages des publications enfantines. Il faut que l’inspiration de celles-ci répondent aux besoins primordiaux de l’âme enfantine, qui désire et espère. »

A la commission à qui a été confié, de par la loi, le travail de surveillance des publications destinées aux enfants et aux adolescents revient également le contrôle des “publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse”. L’article 14 élargit en effet le champ d’application du texte aux livres destinés d’évidence à des lecteurs adultes – mais pouvant tomber dans les mains des enfants. Les commissaires se mettent donc au travail et le second compte rendu des travaux de la commission de surveillance qui concerne l’année 1955 ne comporte pas moins de trois cents cinquante publications stigmatisées parce que licencieuses ou pornographiques.

Extraits de la loi – version initiale de 1949

. Article 14

Il est interdit, sous les peines prévues au premier alinéa de l’article 7 de la présente loi, de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime.

Il est interdit, au surplus et sous les mêmes sanctions, d’exposer ces publications sur la voie publique, à l’extérieur des magasins et des kiosques, ou de faire pour elles une publicité dans les mêmes conditions.

Les interdictions ci-dessus résultent d’arrêts pris par le ministre de l’Intérieur.

La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence est habilitée à signaler les publications qui lui paraîtraient justifier ces interdictions.

La vente et l’offre couplé des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées au paragraphe Ier du présent article est interdite sous peine des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 7 de la présente loi.

Abroger ou pas

Toute occupée à surveiller la presse enfantine et à réprimer les écrits contraires aux bonnes mœurs, la commission n’examinera aucun livre ou album pour enfants jusqu’aux années 70. Depuis cette date, environ mille ouvrages seraient examinés chaque année. Chiffre invérifiable. Ce qui est certain, en tout cas, c’est qu’aucun livre ou album n’a fait l’objet d’une proposition d’interdiction. Par contre – ce que la loi ne prévoit pas –, des actions plus ou moins souterraines prenant la forme d’un courrier d’avertissement à l’éditeur ou d’une convocation sont venues enrichir la panoplie des procédures.

Hormis chez les politiques, la question d’une abrogation de la loi de 1949 est régulièrement posée, Ce qui, compte tenu de l’évolution de la société en général et de la diversification des moyens d’information ou de divertissement en particulier, semble aller de soi pour les partisans de l’abrogation, rencontre une franche indifférence de la part des élus de la République. D’autres, après y avoir réfléchi et peu suspects de pensées liberticides, estiment que, sans loi et sans commission, le pire devient possible et qu’il est urgent d’attendre. Affaire à suivre – tant qu’il y aura des lecteurs.

André Delobel (novembre 2009)

Prolongements :

Le texte complet de la loi, dans sa version initiale et dans la version aujourd’hui en vigueur est accessible ici, sur le site Légifrance.

André Delobel est secrétaire de la section de l’Orléanais du CRILJ depuis plus de quarante ans et fut secrétaire général au plan national de 2009 à 2019 ; co-auteur avec Emmanuel Virton de Travailler avec des écrivains (Hachette, 1995), au comité de rédaction de la revue Griffon jusqu’à ce que la publication disparaisse fin 2013, il assura, pendant quatorze ans, la continuité de la rubrique hebdomadaire « Lire à belles dents » publiée dans le quotidien du Loiret La République du Centre ; articles récents : « Promouvoir la littérature de jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat » dans le numéro 36 des Cahiers Robinson (2014) et « Les cheminements d’Ernesto » dans le numéro 6 des « Cahiers du CRILJ » consacré au théâtre jeune public (2014) ; contribution au catalogue Dans les coulisses de l’album : 50 ans d’illustration pour la jeunesse, 1965-2015 (CRILJ, 2015).