par André Delobel

.

– Tiens, tu reprends la plume.

– Oui, une commande

– Tu vas parler de Béatrice Tanaka et de Bernadette Després ?

– Non, c’est déjà fait, c’était dans Griffon.

– Je sais, j’étais abonné. Un article sur quoi, alors ?

– La chanson pour enfants.

– Parce que tu es compétent en la matière ?

– Moyennement, mais j’ai retrouvé le carton.

– Pardon ?

– Quand j’ai quitté la Tunisie pour rentrer en France, j’ai rangé dans un petit carton tous les 45 tours que nous écoutions en classe. De petits bijoux.

– Nostalgie, c’est tout.

– Non, pas du tout. Si tu ne t’étais pas débarrassé de ta platine, je te prêterais le carton sur l’heure. Tiens, regarde les pochettes…

– Je ne connais pas tout le monde.

– J’ai découvert la plupart de ces chanteurs en même temps que les élèves. On avait, en classe, institué une règle : une ou deux chansons à la demande – et ce n’était pas toujours les mêmes qui étaient réclamées – et une chanson nouvelle ou peu souvent demandée que je choisissais.

– Une sorte d’heure du conte, mais avec des chansons. Et l’astuce du pédago en plus.

– Si tu veux. Je te présente les grands succès ou je pioche au hasard ?

– Pioche. Et puisque tu as conservé ta platine…

– Hélène Martin, auteur et compositeur, grande interprète, amie des plus grands poètes, tels Louis Aragon, René Char et Pablo Neruda, qu’elle met en musique et chante. « Le condamné à mort » de Jean Genet, c’est elle.

– Pour les enfants ?

– Tu le fais exprès ? Écoute plutôt, dans Chansons du petit cheval, « Plein-ciel » et « Le petit bois » de Jules Supervielle. On dirait qu’Hélène Martin nous chante à l’oreille. Quand je l’ai entendue en récital à Avignon, elle chantait Jean Giono en s’accompagnant à la guitare. Sur le même disque, Henri Gougaud, Mireille Rivat et Jean-François Gaël. Tiens, voilà Steve Waring et son accent américain. C’est folk et c’est comme à la colo. Les grands succès, c’étaient « Les grenouilles » et « Le matou revient », mais « Image », chanson du disque Mirobolis, était assez souvent choisie. Les musiciens, excusez du peu, étaient ceux du Workshop de Lyon, Maurice Merle, Louis Sclavis, Jean Belcato et Christian Rollet. Le 45 tours de « La baleine bleue » que je possède est édité par Expression Spontanée. Sur la pochette, un dessin d’enfant en deux couleurs.

– Steve Waring chante encore, je crois.

– Oui, ses tubes et des chansons un peu plus difficiles, toujours avec d’excellents musiciens. Voici trois disques de chansons interprétées par Anne et Gilles. Ce sont peut-être mes préférés. Des mises en musique inégalées des Chantefables et des Chantefleurs de Robert Desnos et de toniques poèmes de Jean Tardieu. Cristine Combe, quant à elle, chante Jacqueline Held et Lewis Carroll. Ambiance contemporaine là aussi, pas variétoche, non, free-jazz un tantinet tempéré. Avec Jacques Cassard, Jean-Louis Méchali, Jean-François Canapé. Et regarde un peu ces pochettes : des images de Patrick Courantin et d’Henri Galeron.

– C’est très beau.

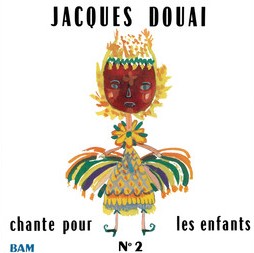

– Jacques Douai, pas très souvent réclamé, j’en conviens. Mais « En sortant de l’école » et « Ma culotte de ficelle » avaient des adeptes. Colette Magny…

– Tu plaisantes ? C’était déjà pas facile quand elle chantait pour les adultes.

– Elle a enregistré un disque de berceuses françaises et elle chante de telle façon que les berceuses sont parfaitement identifiables et que c’est du Magny quand même : « La petite poule grise », « Le p’tit quinquin ». Avec Anne-Marie Fijal au piano. Le Chant du monde a publié d’autres disques de berceuses du monde entier, dans une collection dirigée par Philippe Gavardin. Des pochettes ouvrantes somptueuses signées Patrick Courantin, Tina Mercia, Jacques Rozier et Monique Gaudriaut, Kelek, Gérard Hauducoeur et Henri Galeron toujours. Parmi les musiciens, Jean-Louis Méchali, arrangeur et accompagnateur.

– Tu me parles de chansons pour enfants et tu dérives, une fois sur deux, vers tes musiciens et chanteurs à textes favoris. Tu n’exagères pas un peu ? Pourquoi pas Jacques Bertin, pendant que tu y es ?

– Il a enregistré « Un soir, mon fils » sur le disque collectif Enfances du groupe Unison, publié par Unitélédis, maison de disques du Parti socialiste. Très bon goût au PS, à la fin des années 1970. Le contrebassiste Didier Levallet était dans le coup. Mais comme il s’agit d’un 33 tours 30 cm, le disque n’est pas dans le carton. Et c’est pour des enfants un peu plus grands.

– Dommage, hein ?

– Chez quelques éditeurs comme Le Chant du Monde ou Les Disques du cavalier, on ne faisait pas trop de différence entre les enfants et les adultes, Pas de différence dans l’exigence, en tout cas. Et, crois-moi, les enfants n’aiment pas que les musiques à claquer dans les doigts ou à remuer du derrière. Les musiques en bandes d’Alain Savouret, du Groupe de musique électroacoustique de Bourges, ne les rebutaient pas.

– Soit.

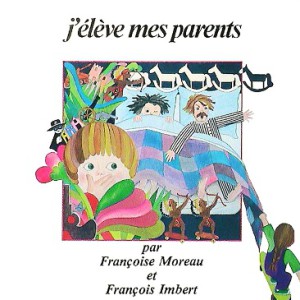

– Moreau et Imbert, c’est la chanson de connivence. Des chanteurs qu’on aimerait inviter à la maison. L’écoute n’est pas difficile et les sujets proches des enfants, des questions qu’ils se posent, de leurs joies et de leurs peines. « J’élève mes parents », c’est tout un programme.

– Anne Sylvestre ?

– Sans plus.

– Snobisme de l’amateur qui se veut pointu ?

– C’est de mes élèves dont il s’agit, pas de moi. On écoutait. Il y a d’ailleurs neuf 45 tours dans le carton. Mais « La petite Josette » ou « La maison pleine de fenêtres », passés quelques mois, on écoutait moins. Regarde : une pochette signée par le jeune Pef.

– Le carton n’est pas vide. Je t’accorde de piocher quatre ou cinq disques encore. Pas plus, cet article va devenir long.

– Allons-y. Max Rongier qui chante, de sa voix chaude, de « petites chansons d’un papa à son enfant », La mitraillette à fleurs, en mini 33 tours, donc dans le carton, chansons écrites et mises en musique par Christian Poslaniec, Pour enfants en liberté et Poésie en liberté, textes de Jean Tardieu, Nazim Hikmet, Raymond Queneau, Guillevic, Yánnis Rítsos et quelques autres, parlés ou mis en musique et chantés sous la houlette de René Bourdet. Lorsque je rentrerai en France, j’inviterai René Bourdet dans mon école et à la bibliothèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il viendra, sans Claude Réva, Stéphane Vélinski et Amélie Prévost, mais avec son orgue de barbarie. Dernière pioche : Una Ramos, sa kena et sa « Valse pour Liseron » (1976). Pendant 34 ans, le jour de la rentrée des classes, un peu avant midi, je ferai écouter cette musique à mes élèves de cours préparatoire. Silence absolu et demande de réécoute fréquente au fil de l’année.

– Dernière question. Le succès des succès auprès de tes élèves ? Une musique à claquer dans les doigts ou à remuer du derrière ? On ne triche pas…

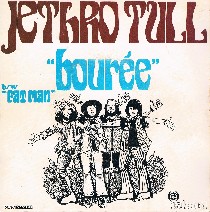

– Question difficile, mais j’ai une réponse. Ce que les élèves, en Tunisie, me demandaient le plus souvent, le samedi midi avant de retourner à la maison, n’était pas une chanson pour enfants. C’était « Bourée », adaptation par le Jethro Tull d’un mouvement de la suite pour luth n°1 en mi mineur de Jean-Sébastien Bach (BWV 996). Introduction à la flute par Ian Anderson, très mélodique, puis développement pop en partie improvisé par les quatre musiciens du groupe, jusqu’au retour à la mélodie du début et final très annoncé se concluant par un effet de batterie qui réjouissait les auditeurs.

– Question difficile, mais j’ai une réponse. Ce que les élèves, en Tunisie, me demandaient le plus souvent, le samedi midi avant de retourner à la maison, n’était pas une chanson pour enfants. C’était « Bourée », adaptation par le Jethro Tull d’un mouvement de la suite pour luth n°1 en mi mineur de Jean-Sébastien Bach (BWV 996). Introduction à la flute par Ian Anderson, très mélodique, puis développement pop en partie improvisé par les quatre musiciens du groupe, jusqu’au retour à la mélodie du début et final très annoncé se concluant par un effet de batterie qui réjouissait les auditeurs.

– Essuie ta larme. Je referme le carton pour toi.

(février 2015)

par ordre d’apparition dans l’article :

– Hélène Martin et autres, Chansons du petit cheval, Les disques du cavalier, 201, 1972

– Steve Waring, Chante pour les enfants, Le Chant du monde, 100 114, 1973

– Steve Waring & Workshop de Lyon, Mirobolis, Le Chant Du Monde, 100 112, 1978

– Steve Waring, La baleine bleue, Expression Spontanée, numéro 6, 1971

– Anne et Gilles, Chantefables, Le Chant du monde, 100 101, 1975

– Anne et Gilles, Chantefleurs, Le Chant du monde 100 102, 1975

– Anne et Gilles, Les erreurs, Le Chant du monde, 100 105, 1976

– Cristine Combe, Antifables, Le Chant du monde, 100 103, 1976

– Cristine Combe, Antifables 2, Le Chant du monde, 100 106, 1976

– Cristine Combe et François Lalande, Lettre à Alice, Le Chant du monde, 100 107, 1976

– Jacques Douai, Chante pour les enfants n°2, BAM, EX 229, 1958

– Jacques Douai, Comptines n°6, Unidisc, EX 45524, 1957

– Colette Magny, Berceuses françaises, Le Chant du Monde, 100 131, 1983

– Groupe Unison, Enfances, Unitélédis, UNI 19 378, 1978

– Alain Savouret, Les musiques en bandes, Le Chant du monde, 100 139, 1985

– Moreau et Imbert, J’élève mes parents, Le Chant du monde, 100 124, 1979

– Anne Sylvestre, La petite Josette et les moustaches, A. Sylvestre, 778032, 1976

– Anne Sylvestre, Fabulettes 2, Meys, GP 2, 1969

– Max Rongier, Je chante pour mon Plustout, Philips, 6 172 259, 1979

– Christian Poslaniec, La mitraillette à fleurs 1, L’oiseau musicien, 3508, 1975

– Christian Poslaniec, La mitraillette à fleurs 2, L’oiseau musicien, 3509, 1975

– René Bourdet et autres, Pour enfants en liberté 1, Jacques Canetti, 233.001, 1970

– René Bourdet et autres, Pour enfants en liberté 2, Jacques Canetti, 233 002, 1970

– René Bourdet et autres, Pour enfants en liberté 3, Jacques Canetti, 233 003, 1970

– René Bourdet et autres, Poésie en liberté 1, Jacques Canetti, 233 006, 1970

– Una Ramos, Valse pour Liseron, Le Chant du Monde, 45 9030, 1976

.

Né en 1947. maître-formateur désormais retraité, André Delobel est, depuis presque trente-cinq ans, secrétaire de la section de l’orléanais du CRILJ et responsable de son centre de ressources. Auteur avec Emmanuel Virton de Travailler avec des écrivains publié en 1995 chez Hachette Education, il a assuré pendant quatorze ans le suivi de la rubrique hebdomadaire « Lire à belles dents » de la République du Centre. Il est, depuis 2009, secrétaire général du CRILJ au plan national. Articles récents : « Promouvoir la littérature de jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat » dans le numéro 36 des Cahiers Robinson et « Les cheminements d’Ernesto » dans le numéro 6 des Cahiers du CRILJ consacré au théâtre jeune public.