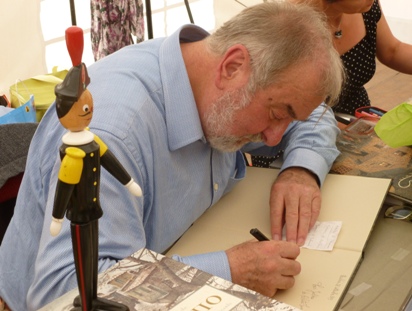

Compte-rendu d’une rencontre avec Germano Zullo et Francine Bouchet organisée par le CRILJ Midi-Pyrénées, le jeudi 9 avril 2015, à la Médiathèque François Mitterrand de Muret (Haute Garonne). La soirée est modérée par Martine Tatger, libraire à Cazères, libraire à la librairie Des Livres et Délices de Cazères, et par Anne Gaudin, libraire à la Librairie Biffures de Muret. Retranscription de l’entretien : Martine Abadia pour le CRILJ Midi-Pyrénées.

Germano Zullo et Albertine : les dessous du tandem

Martine Tatger – Cette soirée organisée par le CRILJ s’inscrit dans le cadre de la manifestation Chemin Faisant 2015 du Centre régional des lettres Midi-Pyrénées. Nous allons essayer de nous immiscer dans l’œuvre de Germano Zullo et d’Albertine, avec Germano sans Albertine mais accompagné par Francine Bouchet, leur éditrice à La joie de lire. Recevoir un auteur ou un illustrateur au CRILJ, c’est assurer notre rôle de cellule de veille, être au cœur des livres, découvrir et surtout faire découvrir aux autres ce que nous avons coutume d’appeler « l’autre littérature ». Je suis aussi particulièrement heureuse de partager cette modération avec ma collègue Anne Gaudin, libraire à la Librairie Biffures de Muret, ce qui me permet de mettre en lumière ce soir le rôle incontournable de la librairie indépendante, notamment dans la valorisation de l’édition jeunesse. Nous allons essayer de laisser au maximum la parole à nos invités, pour ne pas camper sur notre propre interprétation de leurs albums, mais essayant plutôt de la partager avec eux et avec qui êtes venus ce soir

Nous pensons définir votre tandem Germano-Albertine comme un duo scénariste-écrivain. Est-ce que cette définition vous convient ou en avez-vous une autre ?

Germano Zullo – Oui, elle me convient très bien. On peut peut-être dire aussi qu’Albertine est auteur, elle n’est pas seulement la « sous-traitante » d’un écrivain. Son écriture, c’est le dessin et, dans la littérature de jeunesse, on a peut-être trop tendance à faire cette séparation entre l’illustrateur et l’auteur où les tâches sont bien déterminées ; peut-être aussi que les couples comme le nôtre sont rares dans le métier mais je pense qu’il faut considérer Albertine comme une vraie auteure.

M.T. – Puisque cette soirée s’intitule Les dessous du tandem, vous serait-il possible de nous en dire un peu plus sur le cheminement de votre aventure commune en littérature, en écriture et à propos de la naissance de vos albums ?

G.Z. – Ça se passe en effet très simplement : on dialogue, on a tous les deux des imaginaires très différents, des thématiques très différentes, « des fantômes bien à nous ». Il s’agit, pour créer cette troisième entité qui est notre couple créateur, pour que ces deux imaginaires puissent dialoguer et s’entendre, de beaucoup s’écouter ; si Albertine a une idée, elle va m’en faire part, je vais voir comment elle fait écho en moi, de quelle manière, comment je peux aller vers elle et vice-versa ; nous allons énormément dialoguer. Ça se passe de manière très normale : c’est comme un repas à table ou devant un match de foot, comme une conversation entre amis ou entre un homme et une femme. Ça peut aller très vite, parfois c’est un déclic, comme ce fut le cas d’un de nos premiers albums Marta et la bicyclette : au départ, on n’avait pas envie de dessiner des animaux et puis un beau matin, Albertine s’est levée et elle m’a dit : « Il faut absolument qu’on fasse un livre sur une vache. Comment ça pourrait se passer ? Comment elle pourrait s’appeler ? » A partir de là, on a discuté et j’ai construit un scénario. Le texte, les illustrations et la couleur ont été faits en une semaine. Par contre, pour d’autres albums, cela va mettre beaucoup plus de temps. Il y a pas de limite !

Anne Gaudin – Dans vos albums, on a souvent l’impression que vous partez d’un plein d’observations. Notamment, quand on regarde des albums comme A La mer ou En Ville, on a l’impression que ce sont des observations que vous transformez. Est-ce que vos arguments de départ, si on peut dire, sont effectivement ce que vous avez vu autour de vous qui n’est pas une prise de position militante mais simplement le fruit et la maturation de vos observations préalables ?

G.Z. – Vous avez tout à fait raison. Quand on pose cette question à Albertine, elle répond qu’effectivement elle attache beaucoup d’importance à ce qu’il se passe autour d’elle, elle est très attentive aux détails. Elle est extrêmement attentive, par exemple, à la façon dont les gens se tiennent, dont ils sont habillés, à leurs particularités. Non pas ce qui relève de la perfection mais plutôt le charme qui s’en dégage. D’ailleurs Albertine a ce réflexe, cette pulsion, on pourrait dire de toujours avoir sur elle un carnet et un crayon. Si elle était venue ce soir au restaurant avec nous, elle se serait mise à dessiner sur la table en reproduisant le portrait des uns et des autres, en réalisant ainsi de très beaux carnets spontanés, uniquement issus de l’observation. D’ailleurs l’album Bimbi fait partie de cette gestation et je suis très fier qu’elle ait fait cet album en solitaire : c’est quelque chose qu’elle a en elle et qui, grâce à ce livre, permet au public de découvrir cette écriture très singulière d’Albertine indépendamment d’un auteur qui l’accompagnerait : elle se débrouille très bien toute seule !

A.G. – Justement, dans Bimbi, il est question d’enfants et, Martine et moi, on s’est aperçu à la lecture de votre livre Quelques années de moins que la Lune, que vous aviez un lien à l’enfance très très fort. Cela se retrouve aussi dans votre tout dernier album Mon tout petit. Ce besoin de retour à l’enfance nous a interrogées. Comment vous situez-vous par rapport à cette question ?

A.G. – Justement, dans Bimbi, il est question d’enfants et, Martine et moi, on s’est aperçu à la lecture de votre livre Quelques années de moins que la Lune, que vous aviez un lien à l’enfance très très fort. Cela se retrouve aussi dans votre tout dernier album Mon tout petit. Ce besoin de retour à l’enfance nous a interrogées. Comment vous situez-vous par rapport à cette question ?

G.Z. – C’est vrai que, nous deux, on aime bien dire qu’on se sent encore enfants ; en fait, on crée comme un enfant joue. Albertine ajoute « C’est un jeu sérieux », moi je n’ai pas besoin d’ajouter cet adjectif, mais forcement qui dit jeu dit enfance. On joue à faire des livres comme on jouerait au ballon, à la balançoire ou aux petites voitures. Et puis, l’enfance c’est aussi, avant toute chose, apprendre à habiter un corps. Ce qui me fascine, après ces 46 années d’habitation de ce corps, c’est cette faculté de l’esprit de pouvoir en quelque sorte déstructurer le temps. Car si le corps, lui, se situe dans un temps donné, l’esprit, lui, peut se permettre de se balader.

C’est une formidable machine à voyager dans le temps, on peut remonter dans les plus lointains souvenirs. Bien sûr la mémoire évolue, se transforme mais tout cela est fascinant. Donc on utilise, Albertine et moi, beaucoup cette machine à voyager dans le temps et on peut aussi se projeter dans le futur en regardant nos proches ; en ce qui me concerne, m’imaginer par exemple, en regardant mon papa, qu’à 86 ans je ressemblerai à cet homme-là. Voilà pourquoi tous les deux, nous sommes aussi intimement liés à l’enfance.

A.G. – Alors, de la même manière qu’on s’était aperçu à travers vos livres que vous étiez attachés à l’enfance et au jeu, on a aussi vu que vous aimiez bien manger. Par exemple, dans l’album Les gratte-ciel, le point central c’est la pizza. Alors, je voulais savoir quel était le plus gourmand des deux …

G.Z. – C’est difficile à dire : on est tous les deux très gourmands. Albertine a quand même un certain nombre de plats qu’elle n’a pas très envie de goûter. Moi, je mange vraiment de tout : des abats, la cervelle, les anguilles… J’aime tout, j’aime faire des expériences, Albertine est plus réticente sur certains produits et, du coup, c’est moi qui cuisine. Je suis très fier de ça : on dit que je suis un très bon cuisinier, je ne sais pas si c’est vrai, mais, en tout cas, je suis nul dans tout ce qui est présentation. Et puis, on est gourmands de la vie aussi : être gourmand de nourriture, c’est aussi être gourmand de l’existence : on adore exister, vivre. Moi, je ne me contente jamais d’un verre d’eau ou d’un verre de vin. J’adore les bonnes choses, le tabac, les cigares, les bons alcools. Et l’air du matin, l’air du soir. Bref, je suis gourmand de l’existence.

A.G. – Est-ce que c’est pour cela que vous avez fait sortir un génie de la boîte de raviolis ? Parce que les raviolis n’étaient pas bons et qu’il fallait un génie pour leur donner du goût ?

G.Z. – Oui, peut-être mais j’avoue que, quand j’avais 14 ou 15 ans, même si ma mère cuisinait très bien, il y avait toutes ces nouveautés : les congélateurs et leurs barquettes Findus, comme la moussaka… Ma mère faisait les meilleures pâtes au monde, mais, à ce moment-là, il y avait les spaghettis tout préparés… Et, comme tous les enfants, je préférais cette nourriture-là à celle de maman parce que c’était une nouveauté. Maintenant, j’aime les produits de qualité et je fais semblant de connaître les vins.

( Projection du film d’animation issu de l’album Le génie de la boîte de raviolis )

M.T. – Alors bien sûr, les conserves, les boîtes de raviolis… mais surtout la question qu’on a envie de poser à tout le monde : « Et si toi, tu avais un génie ? »

M.T. – Alors bien sûr, les conserves, les boîtes de raviolis… mais surtout la question qu’on a envie de poser à tout le monde : « Et si toi, tu avais un génie ? »

G.Z. – Quand on pose cette question à une assistance, les deux réponses qui reviennent le plus souvent, c’est le pouvoir d’être invisible et le pouvoir de voler. Donc ce serait peut-être ma réponse.

F.B. – Alors, moi, excepté ce qui pourrait relever de l’intimité (rires), qu’est-ce que je pourrais dire ? Que ma maison d’édition soit pérenne !

M.T. – Une belle passerelle pour vous donner la parole. Tout à l’heure, quand nous échangions de façon informelle, vous avez parlé de projets, de l’idée de films d’animation et vous avez eu cette belle formule : « Nous avons de tellement belles matières entre les mains ».

F.B. – C’est vrai que nous sommes souvent sollicités à la Joie de Lire, que ce soit pour des projets numériques ou pour des films d’animation. On s’est donc dit qu’on pourrait effectivement développer cela d’autant que, quand je vois ce que regardent mes petits enfants, je constate que, certes, il y a des choses intéressantes mais il y a surtout beaucoup de choses très basiques, et un peu tristes, avec des voix parfois insupportables. J’ai d’ailleurs été frappée par les voix dans le film que nous venons de visionner car elles sont très bien, très vraies. Donc je pense qu’il y a quelque chose à faire, on est en train de réfléchir : on va essayer de travailler avec l’illustrateur Yassen Grigorov, qui a déjà édité chez nous et qui a réalisé parallèlement des films pour adultes. Il va donc travailler avec nous sur ce projet. Mais tout cela est un peu frais pour vous en dire plus pour l’instant.

M.T. – Germano, nous venons de voir le film d’animation tiré de l’album Le génie de la boîte à raviolis. Certains ont peut-être pu visionner celui réalisé à partir de l’album Les Gratte-ciel. Est-ce que c’est une idée qui vous vient en parallèle quand vous réalisez un album. Autrement dit, est-ce que vous pensez film d’animation quand vous créez un album ?

G.Z. – Pas vraiment. Parce qu’une fois de plus, au départ, Le Génie de la boite de raviolis c’est une histoire de rencontre. Il y a eu celle avec Albertine puis celle avec Francine, notre éditrice. Et là, une autre belle rencontre. A l’occasion d’un anniversaire de la Joie de Lire qui avait lieu dans un musée à Lausanne, était invité un réalisateur Claude Barras qui est venu nous rencontrer car il aimait bien notre travail. Il avait déjà réalisé des films d’animation, quelques courts métrages : il se sentait un peu seul, il avait envie de collaborer, il a créé un structure Hélium Films qui marche bien d’ailleurs. Donc en fait, c’est bien une histoire de rencontre.

Avec Albertine, quand on est sur un projet, on ne pense pas automatiquement au film mais on s’est constitué maintenant un petit réseau d’auteurs réalisateurs de films d’animation et on a avec eux des projets spécifiques dans le sens où on ne pense pas d’abord livre. Mais, pour résumer, on peut dire qu’on n’est quand même pas porté spontanément sur le film … peut-être que ça viendra un jour !

M.T. : Néanmoins, ce qui nous frappait avec Anne à la lecture de vos albums, c’est qu’on entre dans vos albums comme par le prisme d’une caméra avec aussi tous les jeux de gros plan et d’arrière-plan…

G.Z. – Oui c’est vrai qu’on est probablement influencés par plein de choses dont le cinéma. En effet Les oiseaux, Mon tout petit ou Ligne 135 et Vacances sur Vénus sont des livres qui sont construits, on pourrait dire, presque de manière cinématographique, même si sur le moment on n’y pense pas. On essaie juste de faire en sorte que ce qu’on a envie de raconter soit le plus lisible possible et puis, on est sûrement influencé par tout ce qu’on voit et tout ce qu’on lit.

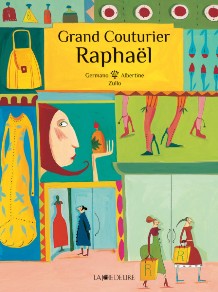

( Intermède avec la lecture de Grand Couturier Raphaël par Claudine Mélard )

M.T. : Un grand merci d’abord à Claudine Mélard pour cette belle lecture, qui plus est improvisée, qui nous prouve tout l’intérêt de la médiation à haute voix des albums pour permettre une meilleure compréhension par l’enfant du propos. Ensuite, je voudrais revenir à la genèse de cet album, bien sûr, mais aussi qu’on s’interroge sur la manière dont l’éditrice reçoit un tel projet.

G.Z. – Oui, d’abord, je tenais à vous remercier. C’est une très très belle lecture : je suis très ému, c’est comme si je redécouvrais ce livre qui date de quelques années et, là, j’ai été ré-enchanté à votre lecture. Donc très sincèrement, merci beaucoup.

Concernant la genèse du livre, elle est à mettre à l’actif d’Albertine qui s’intéresse depuis longtemps à la mode. Elle aime beaucoup s’habiller, les chaussures … Elle n’aime pas obligatoirement la haute couture, elle ne suit pas l’actualité à ce sujet, même si elle lit beaucoup de journaux de mode comme beaucoup de femmes, je crois. Ce qui l’intéresse, c’est la façon dont les gens s’habillent : repérer ce que portent les gens. Il nous est arrivé très souvent, parce que je suis un homme très patient, d’entrer, de ci de là, dans plein de boutiques et j’assistais à plein d’essayages et je dois constater qu’à ce sujet les vendeuses sont très expertes pour que vous repartiez avec un paquet bien rempli. Pour rentrer un peu plus dans notre intimité, je peux vous raconter une anecdote : quand on s’est rencontrés avec Albertine,nous avons fait un premier séjour de 15 jours à Rome, car Rome c’est mon pays : à cette occasion, j’ai pu m’apercevoir(et mon compte en banque aussi) de la passion d’Albertine pour les vêtements car, à cette époque, ce n’était pas elle qui m’entretenait !!! Par amour et parce que je la trouvais magnifique, nous sommes rentrés avec une garde-robe assez bien remplie. Donc, vous comprendrez mieux que cette passion puisse se retrouver dans certains albums comme Les robes.

F.B. – La réception d’un nouveau projet, c’est toujours une découverte, une belle surprise. La Joie de Lire édite tout ce que le tandem Albertine et Germano produit, du moins pour la jeunesse. Donc, un beau jour, ils arrivent, c’est l’effervescence : on ouvre ça comme un cadeau et le cadeau est toujours beau à voir car c’est toujours la surprise, ils ne font jamais des choses semblables, à part peut-être pour les livres promenades ou la série des Marta … mais, même pour cette série, vous n’étiez pas très partants pour en faire d’autres après le premier sorti et c’est moi qui aie insisté. Car cette vache est vraiment différente, elle fait cavalier seul, si je puis dire, et au final du premier album, (Marta et la bicyclette), quand elle revient dans le troupeau, après avoir gagné son concours, toutes les vaches veulent s’exercer à la bicyclette mais elle, elle ne rêve que de partir en montgolfière. Donc je trouvais que c’était un peu bête de s’arrêter là. Mais chaque album est différent, vous avez chaque fois apporté quelque chose de particulier, ce n’est jamais répété même si on retrouve le même personnage.

Tout ça pour dire que, pour l’ensemble de leurs albums, c’est chaque fois une émotion, c’est un travail : il y a l’humour bien sûr, mais aussi cette manière si particulière, si subtile d’amener les choses comme dans Les Gratte-ciel et le plaisir de la chute qui est toujours drôle. C’est un vrai travail de créateur et nous nous félicitons de recevoir ce travail-là. Il nous arrive de revenir sur de petites choses mais cela se fait toujours dans une grande convivialité.

M.T. – A l’écoute de la très belle lecture qui vient de nous être faite de Grand couturier Raphaël, nous nous rendons compte de sa musicalité. Si vous deviez choisir un accompagnement musical à ce texte, lequel choisiriez-vous ?

M.T. – A l’écoute de la très belle lecture qui vient de nous être faite de Grand couturier Raphaël, nous nous rendons compte de sa musicalité. Si vous deviez choisir un accompagnement musical à ce texte, lequel choisiriez-vous ?

G.Z. – Très bonne question … piège ! Probablement un tube italien des années 50-60 ou une très belle chanson que nous aimons beaucoup de Gino Paoli qui s’appelle Il cielo in una stanza, très belle chanson d’amour, une très belle mélodie, comme seuls les italiens peuvent les faire, et que je vous invite à écouter.

( Lecture d’un extrait de l’album Le grand couturier Raphaël par Marie-Pierre Arhainx)

M.T. – Nous voilà de retour dans la mode mais avec un autre propos cette fois …

G.Z. – Peut-être que Francine, tu pourrais expliquer – car Francine compte beaucoup dans ce livre.

F.B. – Un jour, je me suis rendue dans l’atelier d’Albertine et elle m’a montré toutes ces robes qu’elle avait dessinées et je lui ai évidemment dit qu’on allait faire un livre avec tout ça : seulement, il ne fallait pas que ce soit un simple catalogue de mode, donc j’ai demandé à Germano de réfléchir à des textes, ce qui, j’avoue, est un exercice difficile d’écrire sur des images.

G.Z. – Oui mais c’est ce genre d’expérience qui nous intéresse avec Francine. En tant qu’auteur, c’est intéressant d’accepter ces propositions-là. En tout cas, moi, j’aime rester ouvert aux propositions des autres car l’Autre m’intéresse beaucoup. D’ailleurs, un certain nombre de nos albums existent car on a su écouter ceux qui nous aiment, ceux qui nous portent comme Francine ou encore certains jeunes lecteurs. Dada, par exemple, est né de la volonté de certains jeunes femmes qui nous réclamaient des histoires de chevaux.

Que dis-je fans et pas femmes ?! Je dois être fatigué, en fait ce qui ressort dans ce lapsus, c’est mon angoisse de la femme. Depuis quatre jours, je ne suis entouré que de femmes. j’ai toujours eu très peur des femmes. J’ai toujours eu peur de leurs mystères.

(Muret – jeudi 9 avril 2015)

Roberto et Gélatine

Gélatine, petite fille espiègle et de caractère, veut que son grand frère, Roberto, s’occupe d’elle. Mais Roberto est très occupé. Sur son ordinateur il écrit un roman, une histoire de grands pour les grands, car Roberto n’est plus un enfant… Il n’a pas le temps de s’occuper de sa petite sœur envahissante. Mais Gélatine est très insistante, tant et si bien que Roberto accepte de lui lire une histoire. Mais une seule ! Puis il retourne à son travail de grand. Vexée, Gélatine se venge en imaginant avec Doudou une histoire dans laquelle elle transforme Roberto en vilain crapaud…

Premier opus d’une série, Roberto et Gélatine est une histoire drôle et légère sur les rapports entre frère et sœur dans laquelle tous les enfants (et tous les parents) se reconnaîtront ! Quel bonheur de constater que le couple Albertine et Germano fonctionne toujours aussi bien. Une vraie complicité dans la vie et dans le travail que l’on ressent dans le rapport texte-image, dans l’humour partagé, dans l’espièglerie et la bonne humeur du propos.

(La Joie de lire, 2019, 88 pages, 14,90 euros – sortie en librairie le 16 mai)