.

.

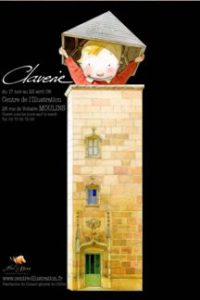

Moulins était jusqu’alors pour moi l’adresse des éditions Ipomée. Les livres publiés par Nicole Maymat et Dominique Beaufils en avaient fait déjà depuis longtemps à mes yeux un haut lieu de l’édition artistique. La mise en place du Centre de l’Illustration et ses missions annoncées ont évidemment retenu mon attention. En découvrant le Point 3 de ses Missions : ‘’Etre un point de convergences et de rencontres entre professionnels impliqués dans l’édition d’albums jeunesse pour une transmission de la passion de l’illustration’’ je ne pouvais que me sentir concernée. Ce Point 3 est aussi dans les statuts du CIELJ et du site Ricochet depuis 1988. Nous sommes là ce soir, parce que après Elzbieta, Yvan Pommaux, Nathalie Novi, Jean Claverie vient d’investir l’Hôtel de Mora et vous avez pu constater par vous-mêmes qu’il ne faut pas moins de neuf salles pour que les visiteurs puissent prendre la mesure de la complexe diversité de son travail d’illustration à l’intention de l’édition pour la jeunesse. Et de salle en salle, vous avez sans doute constaté la diversité des thèmes et des ambiances de ses livres d’images. Madame l’attaché de conservation a raison : l’Hôtel de Mora se révèle un cadre idéal pour permettre à des illustrateurs artistes de faire sortir l’illustration française de son carcan d’art appliqué.

Il est toujours impressionnant en visitant une rétrospective de faire en un moment bref le parcours de toute une vie de création d’un artiste. Et, pour la plupart d’entre vous, c’est la découverte sans doute d’un ensemble : une quarantaine d’ouvrages publiés entre 1977 et aujourd’hui. Des livres d’images, écho de moments de vie d’enfance, souvent pour des lectures familiales. Mais aussi, des jeux d’images pour une perception visuelle à affiner. Des illustrations pour des contes traditionnels dont on connaît les textes. Des illustrations pour des contes anciens venus d’ailleurs. Des créations de contes modernes. Et encore des récits en images, témoignages et échos d’une autre part de vie de l’artiste : celle consacrée à la musique et aux dessins d’animation pour écran cathodique.

On prend conscience alors, ici, de l’aisance du théoricien de l’image de communication, qu’est aussi Jean Claverie, à prouver (par son éclectisme dans ses références graphiques et picturales) qu’il est vraiment possible de faire coexister la tradition littéraire et la modernité du regard et de l’expression.

Jean Claverie a retenu l’attention des universitaires, spécialistes de littérature comparée, comme celles des pédagogues depuis quelques années déjà. Et les uns et les autres ont déjà beaucoup écrit sur le sujet. Pourquoi est-ce moi qui me retrouve ici à disserter sur cette complexe diversité de l’œuvre, en présence de l’artiste, alors qu’il pourrait lui-même, mieux que personne, nous transformer tous en étudiants attentifs. Peut-être parce que ma particularité est d’avoir lu ses livres l’un après l’autre, au fil du temps, depuis la parution du premier (Le joueur de flûte de Hamelin, en 1977). Oui, la clé de l’énigme est, je pense, dans la présentation chronologique de la bibliographie des livres créés par Jean Claverie. Il y est noté que La Princesse sur une noix, réalisée avec Michelle Nickly, a reçu le prix graphique Loisirs Jeunes 1981. Les trois contes de Ludwig Bechstein, la plaqueta d’or de la BIB de Bratislava (1983), Julien, avec un texte d’Anne-Marie Chapouton, le Prix Octogone Graphique 1990 et Little Lou, le Prix Octogone Musique 1990, des prix décernés par le CIELJ.

Il semblerait que pour Jean Claverie, ces initiatives de promotion culturelle, il est vrai spectaculaires, prises par nous dès les années 1960 dans le cadre de l’association Loisirs Jeunes Paris et à partir de 1988 dans le cadre des travaux du Comité scientifique Ricochet paraissent assez importantes dans leurs aboutissements pour être mentionnées dans cette exposition et pour susciter ma rencontre avec vous.

Après tout, peut-être est-il intéressant quelquefois, pour un artiste, de se resituer dans le temps et dans l’espace avec des témoins pouvant dire ‘’je me souviens’’.

Que le sujet soit une abstraction, un auto-portrait ou un paysage, un tableau est le reflet de l’imaginaire du peintre car même s’il prend soin de cacher les clés pour attiser la curiosité de l’amateur de peinture, dans une œuvre picturale, c’est lui-même qu’il met en scène.

La personnalité du cartooniste de bandes dessinées se définit par la facture technique de son trait dans une image narrative dont le rythme de case en case, recrée le sens d’un temps déterminé dans un espace défini, celui d’une aventure dédiée à un lecteur complice.

Le publicitaire a la charge de parler de tout sauf de lui, dans une affiche, une maquette ou un spot télévisé ; Il doit mettre en scène des produis et des idées qui ne sont pas de lui. Il doit pratiquer un art de synthèse qui soit incitateur de désir pour le public acheteur, et consommateur.

L’artiste artisan qu’est l’illustrateur de livres doit donner à lire un objet-livre autant dans sa forme que dans les idées émises par un écrivain. L’imagier peut soutenir, compléter, illustrer, détourner le sens des idées du texte au profit de son propre message : la mise en page, la qualité du trait, de la couleur, la qualité d’impression et de photogravure, l’ambiance iconique, en un mot, déterminent maintenant la lecture autant que l’intérêt du thème et le style de l’écriture. Tout dans un livre d’images, concourt à donner un jeu précis de tension et d’attrait pour le lecteur ciblé. Mais, de toutes les ambiguïtés de l’époque de transition dans laquelle nous vivons – balançant entre le passé de la Galaxie Gutemberg en quête de notre patrimoine littéraire accumulé dans les livres, et le présent, en mutation incessante, de la constellation Marconi par l’universalisation de l’image mouvante – la reconnaissance des richesses artistiques de cette « Littérature en couleurs » n’est pas la moindre.

Je suis donc là, parce que membre chercheur au Centre de Psychologie comparative de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, entre 1958 et 1983, mes articles avaient trouvé échos dans les Ecoles des Beaux Arts autant qu’auprès des collègues universitaires étrangers. Je suis là parce que je m’interroge aujourd’hui comme hier sur l’apport de l’album d’images dans l’éducation de la sensibilité esthétique d’un enfant. Ma lecture première de critique, passeur de culture d’un pays à l’autre porte toujours sur l’ambivalence de sens surgissant des images (dites illustratives) que suggère un texte à un illustrateur. Mais aussi … sur l’évolution de l’approche critique des médiateurs que sont les professionnels de la lecture.

Mon approche de l’œuvre de Claverie ici ne sera ni analytique, ni pédagogique, ni théorique, plutôt un écho d’une étude menée au fil des années, un écho de la découverte d’une œuvre graphique s’imposant à l’attention au gré des envois des maisons d’édition souhaitant que leurs productions retiennent mes réactions de critique. Pour vous une information de base essentielle, pour Jean Claverie la case départ du choix du livre d’enfant comme support de création se trouve à la Foire de Bologne, il en témoigne dans l’introduction de L’AZ du CRILJ en 1990. Il est vrai qu’il suffit de visiter une fois la Fiera pour comprendre le sens du mot iconosphère. La Fiera, manifestation annuelle qui a débuté en 1966 est vite devenue un lieu phare de découvertes et de rencontres pour les professeurs des Beaux Arts et les étudiants rêvant d’un art visuel compris partout au delà des mots. Jean Claverie y est venu pour la 1ière fois vers 1975. Il était déjà professeur à l’Ecole des Beaux Arts de Lyon mais encore illustrateur publicitaire. Mieux que d’autres, il m’a semblé, il va prendre la mesure de la complexité de la circulation de la « Littérature en couleurs » d’un pays à l’autre, avec ses impératifs industriels laminant pour la création, par la standardisation des modes de représentation. Mais il est sûr qu’il y découvre aussi qu’entrer dans le jeu de la compétition internationale est vitale pour la survie d’une certaine approche culturelle à la française, sans entrer pour autant dans les querelles d’influence pédagogique d’utilisation de ce type de livres.

Jean Claverie, il le dit, il l’écrit, est par tempérament autant lecteur que musicien, il s’intéresse depuis l’enfance à l’univers des contes, il aime aussi les romans d’atmosphère. Et il arrivera que de sa lecture d’un texte qu’il apprécie particulièrement, surgissent des griffonnages entre les mots comme un éclairement de sens à ses yeux. Il peut à l’occasion y mettre de la couleur. Et de l’ensemble, naît un nouveau livre, texte-images-texte qui par ses dérives ouvre nos yeux, à nous, sur l’imaginaire de l’artiste Jean Claverie. Voir Que ma joie demeure de Michel Tournier, chez Gallimard. En 1977, dans les envois d’éditeurs, proposant leurs dernières publications à ma critique pour la rubrique Livres de Loisirs Jeunes, il y avait Le joueur de flûte de Hamelin. L’adaptation du texte était signée de Kurt Bauman, un auteur suisse (Garnier, Lotus et Nord-Sud). Les images évoquaient pour moi comme un écho de Beattlemania et d’influence Heitz Edelmann alors à la mode. Jean Claverie avait 30 ans et ce Joueur de flûte de Hamelin était un projet conçu avec François Ruy-Vidal, Jean Claverie le voulait comme un hommage à Samivel, autant qu’un écho des recherches de style de la génération après Ruy-Vidal et l’intégration de l’interculturel dans la réalisation des images.

En 1980, les éditions Nord-Sud m’envoie Le Prince heureux, un texte d’Oscar Wilde, avec des illustrations de Jean Claverie, style gravure anglaise. Hachette m’envoie L’auberge de la peur d’Isaac Bashevis Singer avec des illustrations de Jean Claverie d’une sobriété presque classique et Bayard Presse, dans le secteur Presse Enfance, fait paraître dans la revue Blaireau Les boutons de Bérangère, puis Le pêcheur d’oiseaux qui, soudain, relativisent pour moi la modernité d’expression des albums éducatifs alors sur le marché. Jean Claverie casse là, avec une belle simplicité les stéréotypes des relations figées texte-image. Il prouve qu’il sait ce qu’est pratiquer la lecture interactive avec des enfants et qu’il connaît le pouvoir d’impact du visuel pour une éducation du regard des tout jeunes lecteurs.

Pour le numéro de Loisirs Jeunes Etrennes 1982, dans l’envoi Nord-Sud, il y a La princesse sur une noix, un conte de Michelle Nickly imagé par Jean Claverie, avec ce livre Jean Claverie va se retrouver en compétition pour le Prix Graphique de l’année avec Philippe Dumas pour Ce changement là (Ecole des Loisirs), Françoise Boudignon pour Hans le trop bavard (La Farandole), Frédéric Clément pour Chevêche aussi rouge que l’aurore (Amitié/Ruy-Vidal), Puig-Rosado pour L’encadreur de rêves (Hachette) – Rappelons peut-être pour information que le jury du Prix Graphique était composé du conservateur du Musée des Arts Décoratifs, François Mathey, de Raoul Dubois et Eudes de la Potterie, critiques de la presse et de la littérature pour les jeunes, d’un représentant du Syndicat de l’Edition, d’un représentant de la Fédération Française des Syndicats de Librairie, du Directeur de Loisirs Jeunes, Pierre Debuche et de moi-même. Le jury, à l’unanimité décidera que La Princesse sur une noix apparaissait comme ‘’l’un des plus remarquables exemples de l’art de passer de la tradition à la modernité. Le thème du conte est classique : un prince en quête d’une princesse idéale, mais chaque phrase de Michelle Nickly résonne d’une ‘’moralité’’ contemporaine d’un après 68. Les aquarelles pastelles de Jean Claverie ont un charme romantique incontestable mais, ambiance décorative et mise en scène sont perçues immédiatement actuelles. Par un subtil détail dans l’attitude de ses personnages, par le cadrage des objets dans le décor, l’artiste provoque chez le lecteur un regard de distanciation comme au théâtre. L’enfant sourit et s’amuse en spectateur averti, l’adulte aussi’’ (Loisirs Jeunes 1981).

L’analyse ne correspond pas aux critères d’une recension de lecture pour revue de bibliothécaires, mais Loisirs Jeunes, revue hebdomadaire d’avant-garde parce que multiculturelle intéressait les éditeurs, les libraires et les journalistes des grands médias de communication, télévision et presse qui trouvaient là matière à penser.

A ce propos, je vais quand même théoriser quelques instants sur le rôle de la critique médiatique.

La compréhension du sens d’une image polysémique implique toujours le regardé intentionnel, qu’il s’agisse d’images narratives pour fixer l’attention sur le message d’un conte, d’une fable ou d’images descriptives et démonstratives qui peuvent aider à développer les connaissances techniques ou historiques dans les documentaires ; un regardé intentionnel qui est lié à une manière personnelle d’appréciation, d’interrogation, d’hypothèse, d’anticipation du développement du sens de cette image dans sa complémentarité avec le texte, de la part du lecteur.

Le rôle de la critique est de prendre la mesure de ce regardé intentionnel en fonction de la médiatisation à établir avec le public d’une revue spécialisée ou celui plus large des magasines et de la presse pour lequel elle fait ses analyses.

On accorde généralement à la critique le don de ‘’faire l’opinion’’, elle est, en principe, effectivement le premier médiateur et un lecteur privilégié puisqu’elle dispose du pouvoir de comparer d’un auteur à l’autre, d’une édition à l’autre, et parfois de l’originalité à la translation et à la traduction d’un pays à l’autre.

De plus en plus, même les livres d’images sans texte ont du sens et un sens perceptible et perçu par beaucoup d’enfants parce que les images des supports médiatiques (TV ou presse) font évoluer les perceptions visuelles dans la plupart des pays industrialisés, au même rythme et en même temps – avec plus ou moins de bonheur, évidemment, selon le degré de vigilance de l’opinion publique à rejeter la médiocrité des stéréotypes.

L’approche de l’image de la critique spécialisée se traduira donc, d’abord, par une lecture du message perçu par elle comme traditionnel ou novateur en soi, mais en fonction aussi de sa finalité : arriver jusqu’à l’enfant lecteur, donc avec une anticipation interrogative sur la perception de quelqu’un différent de soi. L’esthétique graphique et plastique de l’image ainsi que la qualité littéraire l’aident à situer l’œuvre dans l’évolution au quotidien de l’univers culturel de l’enfance.

Ce ne sont pas toujours ces qualités qui inciteront les enfants à la lecture, mais bien plus la novation dans le thème et surtout, plus encore, la transgression d’expression des artistes contemporains qui savent montrer que parallèlement au code abstrait et conventionnel de l’écriture, l’image en étant infra verbale, infra langagière, comme disent les sémiologues, permet une communication directe conduisant à une lecture plaisir et parfois ludique aussi bien qu’à une lecture connaissance – source de réflexion. Mais curieusement, revient à la critique, enfin de compte, la charge de le démontrer avec des mots.

Ces réflexions en marge m’amènent à Bratislava en 1983. J’étais aussi du jury de la BIB cette année là avec Lucia Binder (Autriche), Sybille Jagush (Etats-Unis), Nicolas Popov (Russie), Val Manteanu (Roumanie), Vibeke Stybe (Danemark), Rico Lins (Brésil), Yoko Inokuma (Japon), Otilie Dinges et Horst Kuntze (Allemagne), Carla Poesio (Italie), Marian Vesely et Miroslav Kudran (Tchécoslovaquie).

Sur les cimaises des salles d’exposition de la Bibiana étaient présentés les originaux d’illustrations de plus de 300 artistes venant de tous les pays d’Europe, du Canada, des Etats-Unis, du Mexique et du Brésil, de la Chine et du Japon … du Burundi et de la Turquie.

Les six illustrations que présentait Jean Claverie étaient celles de Drei Marchen (Les Trois contes) de Ludwig Bechstein, un conteur allemand de la période classique apprécié en Suisse et toujours publié en coffret par les éditions Nord-Sud. Ces illustrations étaient des dessins au crayon et aquarelle sur papier format 12×19, le jury international va réagir de la même manière que le jury Loisirs Jeunes. Il sera retenu et mise en valeur la même singularité claverienne : ces glissements de la référence classique assimilée par une mémoire d’érudit… à un étonnant rapport texte-image d’avant-gardiste dans le traitement de l’illustration de ce texte. En 2006, 40 livres et plus, plus tard, auxquels on ajoute les affiches, les travaux graphiques, les films… Jean Claverie représente dans la vie internationale de l’édition jeunesse l’éclectisme et l’ouverture sur le monde de l’Ecole française de l’illustration. Ses éditeurs sont Nord Sud en Suisse mais aussi Albin Michel, Gallimard, Bayard Presse en pays francophones, il lui est arrivé de séjourner en Grande Bretagne et aux Etats-Unis pour créer des livres sur place, il a des éditeurs dans ces pays. Nous en avons des échos avec Little Lou et avec Le Noël d’Auggie Wren de Paul Oster. Jean Claverie peut rêver sur la mélancolie immédiate au quotidien familial parce qu’il croit encore comme nous à la co-lecture affective adulte-enfant et à la douceur de vivre en famille partout. Il n’y a que Claverie pour être caricaturiste redoutable et portraitiste attendri dans la présentation, d’un face à face enfant-adulte (voir Julien, Jérémy peur de rien, Riquet à la Houppe), face à face conduisant à de vraie co-lecture, toute génération confondue.

Ici, dans cette rétrospective d’ensemble, vous avez noté vous-même certainement à quel point Jean Claverie cultive avec délectation l’art de pratiquer le dessin.

‘’Le dessin est pour moi une façon de penser comme l’écriture qui résiste ou cède, qu’on affronte ou contourne, qui joue avec le filtre de la mémoire et celui de l’anticipation. Le dessin ajuste les idées qu’il a fait naître mentalement’’ écrit-il dans l’ouvrage collectif sur les Images à la page, publié par le Centre Pompidou, accompagnant l’exposition conçue par Christiane Abbadie-Clerc et François Vié en 1984.

Et les dessins de Claverie ont souvent les couleurs d’un moment d’enfance heureuse, d’enfance rêvée parce que d’un croquis, d’une esquisse d’attitude d’un personnage entrevu, il va arriver à la théâtralisation de la scène captée par son regard, l’espace d’une minute, et il en fera peut-être une histoire en images.

Lisez Les Boutons de Bérengère, Jérémy peur de rien, Julien et aussi le Petit Chaperon rouge …

Il est un théoricien de l’image de communication face à ses étudiants, il sait ce qui est en jeu dans la mise en scène des images. Il tente la perception globale sensible de ce qui est perçu fragmentairement par l’enfant des réalités quotidiennes. Il est un inventeur d’histoire en images pour les interlocuteurs de tous âges. Ses histoires surgissent d’un aperçu d’une attitude, d’un jeu entre enfants, d’une phrase entendue … de touts ces petits riens familiaux dans le quotidien des jours. Mais cela donne L’art du pot, L’art de lire, L’art des bises et encore Le Théorème de Mamadou, imaginé par l’auteur lyonnais Azoug Begag, ‘’à quoi ça sert d’apprendre puisqu’on oublie tout quand on est vieux ?’’. Question existentielle pour un jeune écolier avec en écho La batterie de Théophile, d’égale qualité d’approche philosophique à l’âge des premiers questionnements.

Mais l’exposition ici par la présentation des croquis, des aquarelles, isolés du contexte de mise en page, m’a fait découvrir que Jean Claverie est aussi un paysagiste, voir la première esquisse de Little Lou, ce bord de fleuve où on a envie de rester à rêver et ailleurs les jeux d’ombre et de lumière à l’entrée d’une rue inconnue où toute aventure est possible.. Et encore l’entrée au théâtre des Trois Contes.

Aujourd’hui, on peut repérer ici et là l’influence des mises en scène des images narratives à la Claverie. L’influence d’une certaine manière de diffuser l’éclairement pour théâtraliser au maximum l’action en contrepoint des mots lus mais on ne confond jamais l’original.

Au Japon, il est entré il y a quelques années déjà au Musée Chihiro Iwasaki avec The secret Garden mais aussi avec L’art du pot. Les japonais ne s’y sont pas trompés. Ils ont bien compris qu’il était l’artiste français qui, dans ses livres, pouvait le mieux les aider à saisir les subtilités de notre imaginaire hexagonal… Si faire se peut.

( article paru dans le n°88 – mars 2007 – du bulletin du CRILJ )

.

Critique spécialisée en littérature pour l’enfance et la jeunesse, d’abord à Loisirs Jeunes, puis à l’agence de presse Aigles et dans de très nombreux journaux francophones, Janine Despinette, qui fut également chercheuse, apporta contributions et expertises dans de multiples instances universitaires et associatives. Membre de nombreux jurys littéraires et graphiques internationaux, elle crée, en 1970, le Prix Graphique Loisirs Jeunes et, en 1989, les Prix Octogones. A l’origine du CIELJ (Centre Internationale d’étude en littérature de jeunesse) en 1988, elle est – depuis fort longtemps et aujourd’hui encore – administratrice du CRILJ.