Nicole Claveloux n’illustre pas, elle est Alice au Pays des Merveilles, démiurge à l’instar de Lewis Carroll, d’un univers d’enfance baroque, gourmand et mythique qui se construit entre les mots et les images, qui capte un air du temps intemporel et s’alimente de tout ce qui passe entre l’eau et le feu, le minéral et le végétal, le dedans et le dehors à géométrie variable, la vie qui palpite entre les objets et les êtres indifférenciés à la lisière de l’humain et de l’animal, sans distinction d’âge, de sexe, de couleur.

Entre classicisme et surréalisme, entre le Gustave Doré des Contes drolatiques de Balzac, le Little Nemo de Windsor McCay et le psychédélisme du Push Pin studio, l’interprétation originale d’Alice par Nicole Claveloux est fondatrice d’une œuvre immense où fourmillent « les petites sœurs d’Alice » dans un fantastique carousel où se reflètent les personnalités de l’artiste en un jeu de miroirs sans fin. De La forêt des Lilas, son premier voyage au Pays des anamorphoses avec la Comtesse de Ségur, en parallèle avec Alala et les télémorphoses (créée à New-York avec Harlin Quist) à Grabotte et aux Crapougneries, en passant par Brise et Rose et Poucette ou encore Gertrude la sirène ou la petite Josette du Conte numéro 4 de Ionesco, Nicole Claveloux n’a cessé de décliner les variantes d’une héroïne « ultramarine » qui lui ressemble L’affiche de l’exposition Sevilla92 organisée par Pedro Tabernero campe une Alice « monde » à la manière d’Arcimboldo.

Déjà dessinée par Lewis Carroll qui avait influencé par ses « crayonnés » le travail de Sir John Tenniel chez MacMillan, Alice existait déjà « for ever » comme le premier personnage littéraire dont l’imaginaire, le langage et le regard sur le monde sont vraiment ceux d’une petite fille, dont les repères ne cessent de basculer entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.

Créée en 1974 avec François Ruy-Vidal, directeur de collection pour Grasset Jeunesse, l’interprétation graphique d’Alice a reçu le prix Loisirs Jeunes en 1974 et la Pomme d’Or de la Biennale de Bratislava en 1976. Pour Janine Despinette, critique littéraire partie prenante des jurys internationaux, il s’agit bien d’un livre clef de l’histoire de l’illustration en France. Formée à l’école des Beaux Arts de Saint Etienne où enseignait sa maman Lucie, Nicole explorait déjà depuis dix ans avec Bernard Bonhomme et le premier tandem Harlin Quist-Ruy-Vidal, Denis Prache pour Okapi, les arcanes d’un art de l’image transformé par les nouveaux procédés de la publicité dans les magazines Planète ou Elle.

Avec Alice, Nicole commence à se dédier exclusivement aux livres illustrés ainsi qu’à la peinture et à la presse pour la jeunesse. Et d’emblée, elle révolutionne dans ce livre-phare les codes d’une imagerie classique, servie par la typographie élégante et novatrice, réalisée avec le studio Hollenstein. Le corps inhabituel du caractère Elzévir sépia, dans le ton des vignettes et l’utilisation d’une grande cursive pour les titres de chapitres déclinés verticalement dans les marges de gauche, dialoguent avec l’esprit et le bruit de la lettre dans les images de Nicole où les phylactères des fresques anciennes et de la bande dessinée installent une intimité avec le lecteur enfant en un raccourci très contemporain.

Que les spécialistes de la littérature de jeunesse me pardonnent cette relecture jubilatoire des images de Nicole Claveloux pour une Alice au Pays des Merveilles considérée comme un classique du graphisme gravé dans toutes les mémoires des amoureux du livre de Jeunesse.

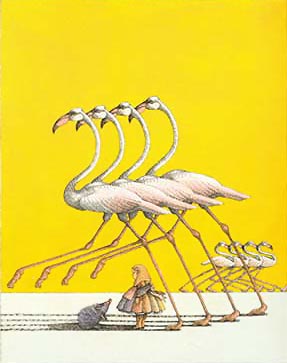

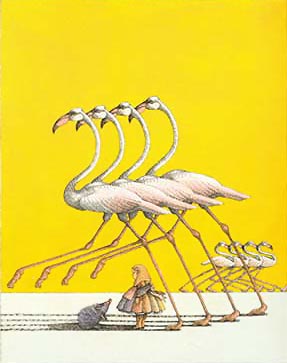

Ainsi que le souligne Christian Bruel dans son ouvrage Nicole Claveloux et Compagnie, l’llustration la plus célèbre de l’artiste – celle des flamands – qui n’était qu’un simple essai, avait bien failli ne pas se retrouver dans le livre. L’émission d’un timbre en Tchécoslovaquie a rendu hommage à sa puissance visuelle et à sa modernité. Les expositions de la Bibliothèque publique d’Information au Centre Georges Pompidou : Images à la Page, Visages d’Alice et Les petites sœurs d’Alice ont installé s’il ne l’était déjà, le talent de Nicole Claveloux dans la légende.

Nicole (née en 1940 à Saint-Etienne) connaissait le personnage Alice depuis 1952 à travers un livre « rouge » offert pour Noël, affreusement coloré mais fascinant par le texte. Elle adore l’anticonformisme de l’héroïne, s’amuse de ses métamorphoses, séduite par l’absence de moralisme et la liberté de ton et surtout par l’originalité des petites et grandes bêtes qui donnent la réplique avec aplomb à cette petite fille si proche d’eux.

Bien sûr, les illustrations de Sir John Tenniel lui paraîtront froides et presque convenues comme d’ailleurs toutes celles qui s’en sont inspirées sans parler de l’adaptation populaire de Walt Disney, à quelques exceptions près, celles d’Arthur Rackham, de Ralph Steadman, de Lola Anglada ou de Barry Moser, dont la diffusion est restée confidentielle y compris dans leur pays d’origine. Revenons dans le paysage Carrollien de l’artiste, transfiguré à la faveur l’acte éditorial de François Ruy-Vidal.

D’emblée, les fenêtres ouvertes sur les pages de couverture, placent le lecteur doué du don d’ubiquité, en situation de voyeurisme. Il suit le regard d’Alice et la course du Lapin Blanc vers l’univers musical des comptines, avec le Loir dans la théière, le sourire invisible du Chat de Cheshire, le bataillon des cartes à jouer et une pluie de larmes comme autant de reflets sur un autre monde en microcosme.

Tout commence en sépia à la surface de l’eau sur la rivière Isis dans un cadre sphérique où de la bouche de Lewis Carroll s’échappe une bulle évoquant la fuite d’Alice sur les traces du Lapin Blanc, une histoire en boucle qui commence et finit au même endroit.

Dès lors une grammaire visuelle s’ébauche dans un découpage qui n’a rien de décoratif : la chute d’Alice et du lapin en trois plans verticaux lus simultanément pour donner l’impression du mouvement et de l’espace temps, le jeu des antipodes avec leurs bestiaires fantastiques (à la manière de la planète du Petit Prince dessinée par Saint-Exupéry).

Nicole Claveloux n’en finit plus de broder sur d’infimes détails qui vont retenir l’attention des enfants : une faune et une flore exubérantes en guise d’écrin pour le motif du flacon et du gâteau et ce qui s’en suit : les métamorphoses d’Alice décomposée en autant de poupées russes de la plus grande à la plus petite. Pour autant, il n’y a jamais de redondance entre le texte et l’image (les injonctions « Bois-moi » et « Mange-moi » ne figurent pas dans l’illustration).

Nicole Claveloux va utiliser les procédés graphiques de la bande dessinée, mais aussi un jeu d’inversions subtiles sur la trame du miroir, pour rendre visibles et écrire véritablement à sa manière, les émotions.

Ainsi la souris, en très gros plan va laisser apparaître dans ses yeux le reflet d’une Alice apeurée, tandis qu’un petit nuage révèle sa propre peur du chat…dont le nom s’écrit en trois langues au moyen d’un cordage en forme de queue qui se tord en « éclairs de tonnerre » un contrepoint amusé au calligramme du conte – tale – de la souris en forme de queue – tail ?

L’œil, mis en valeur en gros plan, fonctionne comme le miroir et le maître de cet imaginaire. Et les jeux de mots ont pour corollaire les jeux de miroirs. Nicole Claveloux peut se permettre d’inverser alors les représentations habituelles. Le miroir des larmes est aussi l’univers marin des origines où Alice se reflète toute petite. Les animaux protagonistes de l’histoire, naissent et surnagent en chœur de cette mare joyeuse pour parlementer, chacun dans sa case…

Les contrastes visuels induits par les changements de taille d’Alice devenue géante, génèrent des collages saisissants à partir du cadre architectural de la maison du Lapin Blanc et de son jardin à la Douanier Rousseau où les plantes apparaissent sous cloches de verre…bulles et reflets toujours !

Bien évidemment, il était tentant pour l’artiste d’aller plus loin dans la provocation graphique avec la mise en scène du vers à soie opiomane alangui sur ses champignons dans un style psychédélique, et les jeux d’identification d’Alice en serpente au long cou, dévoratrice d’œuf de pigeon qui ne laissent pas d’inquiéter ou d’intriguer, avec la ronde des bébés changés en cochons.

Ainsi de manière subliminale, Nicole Claveloux effleure le thème de Mélusine, la fée serpente et se délecte avec les motifs récurrent de toute son œuvre ceux de l’œuf, des bébés et des cochons.

Chaque pleine page couleur, telle une apparition, condense les scènes clefs et les affects oniriques du texte de Lewis Carroll au point de rester à jamais gravée dans l’inconscient collectif des lecteurs. Il faut rappeler le « méli mélo » des théières, cuillers, brioches, montres molles et hauts de forme transformistes, tandis les heures égrenées sur le cadran de la montre du Lapin Blanc sont autant de tasses bues dans l’interminable partie de thé ou encore les pots de peinture rouge en action pour peindre la cour de cartes burlesque du Roi et de la Reine de cœur tandis qu’une petite vignette évoque la hache du bourreau coupeur de têtes virtuelles. La splendeur des grands flamands roses sur fond solaire qui passent au dessus de la tête d’Alice et de son petit hérisson reste un poème visuel à l’état pur, qui contraste avec l’extraordinaire puissance musculaire d’un griffon pédagogue aux prises avec la tortue fantaisie dont les bulles de larmes hypocrites annoncent l’insolite classe dans la mer…autant d’images inédites dans l’iconographie carrollienne, avec en prime, un clin d’œil aux bibliothécaires, lorsque la tortue dévoile ses rayonnages de livre en patins à roulettes.

Quant au quadrille des homards, chanté et dessiné sous la plume du griffon enlacé à la tortue, il est une trouvaille visuelle très accordée aux rêves aquatiques de Nicole. La fin de chapitre se clôt sur la vignette d’ une soupe à la tortue où mijote un pauvre marmiton ! Et pour finir « Qui a dérobé les tartes ? » un procès baroque gourmand où le animaux jurés barbouillent péniblement leur page ou leur ardoise d’écritures truffées de fautes de sens ou d’orthographe !

Nicole Claveloux déjà au faîte de son art, il y a trente six ans ! nous a livré une Alice intemporelle et pudique certes mais espiègle et remplie d’humour, tout entière immergée dans son imaginaire graphique au service du langage dans le respect d’un texte qui garde à jamais son mystère. Les clefs en sont peut-être données par la dernière pièce à conviction- en vers- du Procès royal lue par le Lapin Blanc (alter ego de Lewis Carroll) :

» Ne lui avouez pas à lui qu’elle les aime,

Car tout ceci sans doute devrait demeurer

Du reste des humains à jamais ignoré,

Un secret, un secret entre vous et moi-même «

Pour conclure, en assumant ce coup de cœur graphique, fondateur d’une littérature visuelle ouverte à toutes les classes d’âge, il m’est impossible de ne pas associer à cet hommage le photographe bibliophile Pierre Pitrou, partenaire concepteur des expositions de la Bibliothèque publique d’Information du Centre G. Pompidou ouvert au public en 1978. Les éditions Gallimard nous avaient accompagnés dans l’aventure des Visages d’Alice en 1983 et d’Images à la Page en 1984, avec un clip de François Vié L’album en plein boum. Les éditions Syros avaient réalisé le catalogue de l’exposition présentée en 1983 à la Biblliothèque des enfants : Les Petites sœurs d’Alice dessinées par Nicole Claveloux pour Manuelle Damamme.

De nombreux reportages photographiques avaient été réalisés autour des grands noms de l’illustration contemporaine – une expérience unique qui nous avait notamment conduits à explorer l’origine des « visages d’Alice » à Christ Church collège et au Musée de Lewis Carroll dans la ville natale de Charles L. Dodgson à Guildford.

Entre tous les illustrateurs contemporains d’Alice, Nicole Claveloux nous a révélé dans sa grande modestie, une incroyable affinité intime et littéraire avec son héroïne aux prises avec le langage et aux lapsus – freudiens – dans son rapport au monde.

Les Métamorphoses d’Ovide et de Kafka, les monologues intérieurs de Proust, et Virginia Woolf, mais aussi les jeux de mots de Bobby Lapointe ! les peintures de Jérôme Bosch, Cranach, Bruegel l’Ancien entre beaucoup d’autres grands modèles de référence, font partie de son paysage intérieur et renforcent une approche incisive, sans complaisance du territoire éditorial d’une littérature de jeunesse par trop aseptisée.

Nicole Claveloux prend l’enfant au sérieux. Pour elle, le grand jeu d’Alice est une traversée de tous les dangers, elle exorcise ses peurs par le langage et l’empathie avec des créatures animales, fragiles, différentes, qui l’aident à grandir dans une jubilation imaginaire, où les adultes n’ont pas le beau rôle (à l’exception du « Vieux père Guillaume » récité par Alice au Vers à soie (Lewis Carroll ?). Il n’est que de décrypter l’épilogue de la déposition d’Alice (chapitre 12) dont la modernité ne nous échappera pas !

– La condamnation d’abord, le jugement ensuite, s’écria la Reine.

– Mais c’est de la bêtise dit alors Alice, condamner avant de juger, a-t-on idée de cela ?

– Qu’on lui tranche la tête, s’écria la Reine.

– Mais qui se soucie de vos ordres ? dit Alice qui, maintenant avait retrouvé toute sa taille, vous n’êtes qu’un jeu de cartes !

Henri Wallon et Marc Soriano avaient insisté sur la valeur de tels mythes pédagogiques fonctionnant comme un formidable légo, pour la structuration de la personnalité de l’enfant.

Pour conclure on dira que l’extraordinaire réservoir d’images de Nicole Claveloux pour Alice, ne pouvait que sublimer et enrichir ce processus dans une liberté regards et l’intelligence de la parole libre d’une petite fille rendue visible pour la première fois dans l’histoire de la litérature.

(version longue de la carte blanche parue dans le numéro 2 des Cahiers du CRILJ – novembre 2010)

Visages d’Alice. Exposition 1983. Bibliothèque publique d’Information du Centre Georges Pompidou. Livre-catalogue préfacé par Jean Gattegno sous la Christiane Abbadie-Clerc et Pierre Pitrou avec des textes de Christiane Abbadie-Clerc, Pierre Pitrou, Janine Despinette, Peter Roegiers. Gallimard, 1983.

Les petites sœurs d’Alice. Exposition 1983 Bibliothèque des Enfants de la Bpi au Centre Georges Pompidou. Livre Catalogue de Nicole Claveloux et Manuelle Dammame. Syros (Petits Carnets), 1983.

Images à la Page. Exposition 1984. Bibliothèque publique d’information du Centre Georges Pompidou. Livre catalogue. Pref et textes Christiane Abbadie-Clerc, François Vié, Patrick Roegiers avec les créateurs d’images. Crédits photos Pierre Pitrou. Gallimard, 1984.

Une Odyssée dans les images. Exposition 1991. Salon du Livre de Bordeaux et Bibbliothèque Publique d’information. Préface et textes de Christiane Abbadie-Clerc avec Janine Despinette, Jean-Luc Peyroutet. Imprimeur Balauze et Marcombe.

Nicole Claveloux et Compagnie. Exposition 1995. Maison du livre de l’image et du Son. Villeurbanne. Concepteur et auteur du catalogue : Christian Bruel. Le Sourire qui mord, 1995.

Nicole Claveloux. Sevilla 89. directeur artistique: Pedro Tabernero. Fundation Luis Cernuda, 1992.

Christiane Abbadie-Clerc travailla à la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Georges Pompidou dès les années de préfiguration. Elle y créa et y anima la Bibliothèque des Enfants puis la salle d’Actualité Jeunesse et l’Observatoire Hypermedias. A noter l’ouvrage Mythes, traduction et création. La littérature de jeunesse en Europe (Bibliothèque publique d’information/Centre Georges Pompidou 1997), actes d’un colloque qu’elle organisa en hommage à Marc Soriano. Ayant dirigé, de 1999 à 2004, la Bibliothèque Intercommunale Pau-Pyrénées, elle est actuellement chargée de mission pour le Patrimoine Pyrénéen à la DRAC Aquitaine et s’investit à divers titres, notamment en matière de formation (accueil, accessibilité, animation), sur la question des handicaps. Elle est, depuis fort longtemps, administratrice du CRILJ.