par Lise Bourquin Mercadé

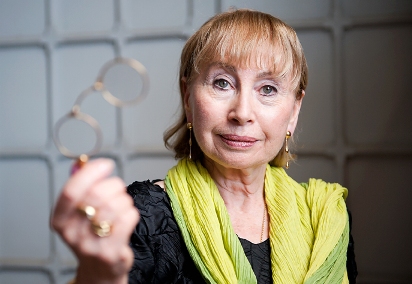

Le coeur de la grande dame du conte qui nous a fait connaître et aimer Haïti a cessé de battre samedi 27 avril. Mimi Barthélémy fait partie des êtres chers qui ont donné un sens à ma vie et à mon travail d’éditeur. Il faudra nous habituer à vivre sans la lumière de ses yeux, sans cette joie de vivre, d’apprendre, de créer et de partager, qu’elle offrait de tout son coeur à ceux qui avaient la chance d’être ses amis, à ses “complices” en création, à tous ceux pour qui elle chantait et racontait ‐ encore et encore ‐ le pays chéri de son enfance.

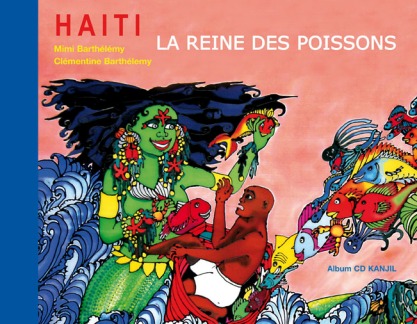

Mimi était pour moi, comme pour tous ceux qui ont travaillé avec elle, une source d’inspiration. À la fin des années 80, avec le fidèle Serge Tamas qui l’accompagnait à la guitare et Philippe Abadie, notre ingénieur du son ‐ qui veillait avec amour à lui faire “une belle voix” ‐ nous avons passé des heures, dans l’intimité complice d’un studio parisien, à enregistrer ses plus beaux contes: La reine des poissons, L’oranger magique, Crabe et sa carapace, Cheval, crapaud et coeur de princesse Livie, Bakouloubaka, La création des chandelles… J’évoquerai un seul de ces moments inoubliables. Un jour ‐ nous faisions une pause entre deux contes – la conteuse haïtienne et le guitariste guadeloupéen se remémoraient avec gourmandise les chansons de leur enfance. “Et toi, tu la connais, celle‐là?” Mimi chantait de tout son coeur… Émue, j’ai enregistré à leur insu ces petites perles qui deviendraient un jour Dis-moi des chansons d’Haïti.

Ces annees‐là furent le début d’une amitié partagée avec Mimi et sa famille, dont chaque membre a participé, d’une manière ou d’une autre, à mon aventure éditoriale. Plus récemment, après Le Fulgurant (dont l’enregistrement réalisé au Festival Epos va être joint au livre), j’ai publié Dismoi des chansons d’Haïti et une édition enrichie de la Reine des Poissons, premiers titres d’un ensemble éditorial regroupant ce patrimoine enregistré.

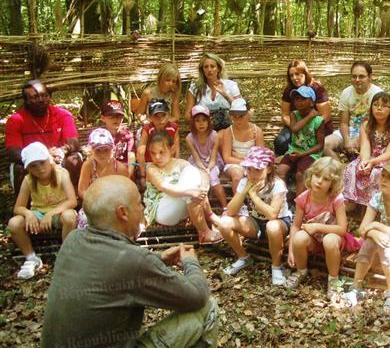

Sur la scène, qu’elle aimait par dessus tout, Mimi rayonnait. Elle captait l’attention de ceux qui l’écoutaient, par sa seule présence, par sa voix, par son engagement sincère et ses convictions. Elle illuminait le quotidien de ceux qui l’accueillaient pour une rencontre ou le temps d’une soirée “contée”, qui, chaque fois, serait inoubliable, sur un plateau de télévision comme dans la vie. Donnant le meilleur d’elle‐même, se dépensant sans compter, voyageant à la limite de ses forces, ne sachant refuser une invitation, surtout pour Haïti… elle ne se posait que pour écrire.

Mais Mimi ne restait jamais seule bien longtemps: elle attirait les gens comme un aimant, elle était adulée, respectée, aimée. Amis fidèles, rencontrés aux quatre coins du monde, famille débarquant d’Haïti ou d’ailleurs, enfants et petits‐enfants qu’elle chérissait : sa “maison d’artiste”, sertie au coeur de la Goutte d’Or est un petit coin de Paradis tropical en plein Paris qui ne désemplissait pas!

Elle aimait recevoir, offrir des présents, gâter ceux qu’elle aimait. Elle ne recevait jamais un visiteur sans lui offrir, délicatement présentés sur le verre d’une table en ferronnerie d’art signée par son mari Guillermo Cardet, un café, des fruits “exotiques”, un pâté africain, une patisserie marocaine ou une confisserie orientale, glanés dans les échopes voisines.

Elle aimait aussi organiser des fêtes de “retrouvailles” : le temps d’une soirée joyeusement animée par ses amis musiciens, le patio fleuri, orné de vévés haïtiens aux perles brillantes et multicolores et d’une emblémathique “reine des poissons” en métal noir, fleurait bon l’amitié et l’air de la Caraïbe. On chantait des chansons d’Haïti, de Guadeloupe et d’ailleurs. On écoutait Amos Coulange et Serge Tamas qui ne venaient jamais sans leur guitare, et parfois, aussi, a capella, sa petite fille Alizé, interprétant avec conviction un chant de liberté italien.

Dans la petite maison pleine de souvenirs qu’elle aimait tant, nous avons chanté pour Mimi Barthélémy une dernière fois. Sur le ciel bleu, le lilas mauve était en fleurs… En levant les yeux vers la fenêtre du premier étage, là où elle écrivait, il y a peu, je l’ai imaginée, assise à son bureau. Et je l’ai vue sourire en le regardant… Il nous manque tant, déjà, son beau sourire généreux, moqueur, parfois ‐ que pensait‐elle exactement quand je l’écoutais ? – qui la rendait si belle et nous chauffait le coeur. Mais la voix de la conteuse, sa parole, son souffle, sont immortalisés dans les enregistrements d’hier que nous nous efforcerons de garder bien vivants.

( Paris, 30 avril 2013 )

Après avoir travaillé dans la publicité, Lise Bourquin Mercadé crée, au début des années 1980, les éditions Vif Argent. Elle invente la cassetine, qui, sous une couverture cartonnée fort solide, contient les pages d’un album avec, à l’intérieur du plat antérieur, une forme en plastique pour loger la cassette. Ne pas oublier le petit ruban qui ferme le tout. Se retrouvent dans la collection les conteurs Bruno de La Salle, Mimi Barthélémy, Michel Hinndenoch, Catherine Zarcate illustrés par Joëlle Boucher ou Béatrice Tanaka et habillés de musiques du monde minitieusement choisies. Vif Argent disparait, mais, en 2008, Lise Bourquiun Mercadé récidive et, dans le même esprit, sous le label Kanjil Éditeur, elle alterne rééditions, avec souvent des illustrations nouvelles, et titres inédits. Parmi les premiers titres parus : Dis-moi les chansons d’Haïti par Mimi Barthélémy. Merci à Lise pouir nous avoir confié ce texte.