L’aventure du CRILJ commence à la fin de 1962.

Dans les diverses actions pour le livre, un certain nombre de personnes étaient devenues très proches les unes des autres dans leur préoccupation. Une sensation de distorsion entre l’état de la recherche et de l’information en France et dans le monde, une réalité d’abandon de la part des pouvoirs publics pour lesquels l’idée d’une action culturelle pour l’enfance et la jeunesse apparaissait comme une utopie peu sérieuse, les divers cloisonnements renforcés par une période de pénurie où chaque catégorie : enseignants, bibliothécaires, éducateurs, libraires ou éditeurs lorgnait plus du côté du voisin que vers un plan d’ensemble. Tout cela faisait le fond de nos conversations.

De rencontre en débat, de « il faudrait que » à « il faut faire quelque chose », naissait un projet qui se concrétisait peu à peu grâce à l’accueil souriant et efficace de Natha Caputo.

C’est donc dans l’appartement de Natha Caputo, rue Victor Schœlcher, à Paris, dans le 14ème arrondissement, qu’est né le CRILJ, sous le double signe d’un militant de la lutte contre l’esclavage et contre le Second Empire et d’une critique attentive aux « livres qui apprennent à aimer », suivant sa belle expression.

Se retrouvaient là autour de Natha Caputo, Isabelle Jan, Mathilde Leriche, Marc Soriano et nous (Jacqueline et Raoul Dubois) dans un premier temps du moins, car d’autres allaient bientôt nous rejoindre.

La décision définitive de créer le CRILJ fut prise à la réunion du 26 juin 1963, dans l’après-midi.

Assistaient à cette réunion toutes les personnes nommées ci-dessus, à l’exception de Jacqueline Dubois, retenue par ses obligations professionnelles.

Le relevé des conclusions se présentait en 11 points :

– La situation des études et recherches en littérature de la jeunesse en France fait de la France un pays retardataire en ce domaine,

– L’Université ignore pratiquement la littérature de jeunesse à tous les échelons,

– La formation des éducateurs de tous les degrés ignore en fait la littérature de jeunesse,

– Les liaisons sur le plan international sont le fait d’initiatives personnelles, elles ne sont pas coordonnées et ne permettent pas d’échanges fructueux,

– Il est donc nécessaire de créer un organisme indépendant, regroupant des critiques, des universitaires, des chercheurs, et pouvant préparer une reconnaissance de la littérature de jeunesse comme branche de la littérature,

– L’accord se fait sur la création du Centre de Recherche et d’informations sur la Littérature de jeunesse,

– Ce Centre pourra se constituer de façon légale à la rentrée, il essaiera de se faire attribuer un siège social à l’Institut Pédagogique National,

– Ce groupe de travail primitif pourrait s’adjoindre diverses personnalités ; dans l’immédiat : Mesdames Raymonde Dalimier et Colette Vivier,

– Seront par ailleurs sollicités : Mesdames Luce Langevin, Odette Levy Bruhl, Janine Despinette, Marie-José Chombart de Lauwe, Mme Darier, Madeleine Raillon, Christiane Cohen, Marguerite Vérot ; Messieurs Claude Aveline, Paul Faucher, Claude Santelli.

– Il serait intéressant d’y adjoindre des folkloristes, des psychologues et chaque participant est invité à donner des listes supplémentaires.

– Raoul Dubois assurera la mise au net des décisions et un projet de statuts sera établi,

Le bureau provisoire serait ainsi proposé :

Présidente : Mathilde Leriche

Vice présidents : Natha Caputo, Marc Soriano,

Secrétariat : Isabelle Jan, Raoul Dubois

Membres : Colette Vivier, Raymonde Dalimier

Le poste de trésorier sera proposé à Jacqueline Dubois (qui l’accepta).

La demande faite à l’Institut Pédagogique National dès octobre fut étudiée et acceptée, les statuts discutés et acceptés par une réunion tenue à la rentrée et les diverses personnalités contactées par courrier.

Si les premières réunions continuent à se tenir malgré les difficultés de l’époque, ce n’est que le 6 juillet 1965 que les statuts seront déposés à la Préfecture de Police, indiquant bien l’Institut Pédagogique National comme Siège Social. Ce n’est qu’en 1972 que dans le cadre de la réorganisation de l’IPN fut retirée aux associations non directement pédagogiques d’y domicilier leur siège social.

C’était assez bien remarquer la place faite à l’époque à la littérature de jeunesse.

Dans le contexte de la vie associative d’alors il était sans doute prématuré de créer ou espérer faire vivre une association libre de toute contrainte vis-à-vis des pouvoirs publics ou des grandes forces parcourant les associations culturelles, par ailleurs très préoccupées de leur survie. Les créateurs du CRILJ auxquels s’étaient joints Germaine Finifter, Bernard Epin, André Kédros, Monique Bermond et Roger Boquié et un certain nombre de correspondants à Paris et en province, ne trouvèrent évidemment pas les moyens de faire fonctionner une association de coordination alors que toute leur activité était sans cesse remise en question.

C’est aussi à ce moment que l’action de la Section Française de l’Union Internationale de Littérature de Jeunesse (IBBY) se développe prenant en quelque sorte le relais de cette tentative.

Elle devait refaire surface à la suite des stages de Sèvres, organisées au Centre International d’Études pédagogiques, sous l’autorité de son directeur d’alors, Jean Auba.

Au fur et à mesure que les stages se succédaient, se manifestait l’exigence d’une structure souple de concertation et de rencontre associant les divers partenaires de l’action en faveur de la littérature de jeunesse.

Le repli sur soi de chacune des professions était ressenti comme néfaste par beaucoup de bibliothécaires, d’enseignants, d’éducateurs, de libraires et même d’éditeurs parmi les plus novateurs. Si chacun sentait bien le bouillonnement des idées et des initiatives autour de la lecture des enfants et des jeunes, le manque de point de rencontre se faisait cruellement sentir.

Ainsi naquit peu à peu cette idée : utiliser une structure demeurée un peu vide mais ayant le mérite d’exister, et gagner du temps, le CRILJ dont quelques animateurs avaient constitué les chevilles ouvrières des stages de Sèvres.

La présidente du CRILJ, Mathilde Leriche, fut donc sollicitée le 7 juin 1973 pour relancer l’association sur de nouvelles bases :

Un groupe de travail restreint a mis au point les aspirations confuses à une sorte d’institution sur la littérature enfantine.

Chemin faisant nous avons reparlé du centre de recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse que nous avons créé en 1964 sous l’impulsion de notre amie Natha Caputo.

Au cours des discussions du groupe de travail réuni le 6 juin il a paru économique du point de vue du temps et des formalités administratives de reprendre le CRILJ pour, en modifiant les statuts, en faire la première pierre d’un édifice qui serait ensuite construit progressivement.

C’est donc cette solution qui sera préconisée par le groupe de travail à la réunion plénière le 20 juin prochain. Vous avez déjà été conviée (ou vous le serez bientôt) à cette réunion et nous nous permettons d’insister pour que vous participiez aux travaux.

Nous pensons qu’il est utile que tous les anciens membres du bureau du CRILJ participent à nouveau au bureau provisoire qui comprendra également les groupes de travail. Ce groupe comprend : Geneviève Patte, Marc Soriano, René Fillet, Lise Lebel, Jean Hassenforder, Jacques Charpentreau, Raoul Dubois. S’y adjoindront donc, si vous êtes d’accord : Isabelle Jan, Raymonde Dalimier, Mathilde Leriche, Colette Vivier et Jacqueline Dubois.

Qu’en pensez-vous ?

Il nous semble que, au moins à titre provisoire, vous ne pouvez pas refuser de participer à ce travail. Un bureau définitif sera désigné en octobre ou novembre.

( Lettre à Mathilde Leriche du 7 juin 1973 d’un auteur non identifié )

La réunion eut lieu et la décision de reprendre le CRILJ confirmée.

Les Statuts modifiés étaient déposés à la préfecture de Police de Paris le 30 janvier 1975 (publication au JO du 15 février 1975). C’est dire que tout cela fut fait sans hâte avec le maximum de précautions pour éviter de faire apparaître cette association comme une possible concurrence à d’autres initiatives. Le Siège Social était transféré au Centre d ‘Études pédagogiques (Sèvres) qui avait vu la renaissance du CRILJ.

Il faudra attendre le 24 novembre 1978 pour que la nouvelle association obtienne son agréement du Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

On peut dire sans crainte d’être démenti que les premières années du CRILJ ont été un miracle de tous les instants. Dans toute la mesure de nos moyens nous y avons mené une action très chaleureuse, René Fillet ou Jean Auba ont sans doute beaucoup fait pour aider le CRILJ à affronter une navigation en eau calme. Que de procès d’intention ont été faits au CRILJ ou à certains de ses animateurs ! Encore une fois nous avons pu mesurer les difficultés de survie des structures de coordination. Souvent on déplore le manque de liaison pour aussitôt craindre dans ces liaisons on ne sait quel empiètement sur un territoire souvent vécu comme une sorte de monopole de fait. Nous pensons quant à nous avoir toujours joué pleinement le jeu, quelquefois au détriment de notre propre activité.

En tout état de cause et en grande partie grâce à l’obstination de Monique Hennequin, le CRILJ peut mettre à son actif une série de réalisations dans des domaines fort divers et qui tous participent bien de l’information et de la formation. Si le bilan « recherche » n’est pas aussi riche, c’est qu’il n’y a pas de recherche sans moyen.

Parmi les réalisations les plus intéressantes il faut faire place aux divers colloques dont certains ont le mérite de poser les problèmes à un moment où ils n’étaient pas forcément passés dans le domaine public.

Il en a été de même et nous aurons l’occasion d’y revenir sur la place du « Livre scientifique et technique » dans l’édition pour la jeunesse et pour l’ensemble de l’activité lecture-jeunesse.

Enfin le pilotage des Prix de la Jeunesse et des Sports a sans doute permis leur maintien dans un contexte difficile.

Les sections régionales du CRILJ s’organisent peu à peu. Elles ont chacune son visage et cette diversité aurait sans doute beaucoup réjoui Natha Caputo qui n’aimait pas trop les structures rigides et nous avait dès le départ mis en garde.

Notre seul regret vient du peu de soutien matériel des pouvoirs publics. Certes, la reconnaissance d’utilité publique en 1983 est une sorte de légitimation des efforts de tous, mais elle ne s’accompagne d’aucune reconnaissance du Ministère des Finances…

Enfin, nous ne sommes pas clandestins, c’est déjà quelque chose ! Le répertoire des auteurs français pour la jeunesse, édité par le CRILJ, en est une preuve évidente.

Sans doute pouvons-nous constater que les forces centrifuges traversant la société française depuis 1968 et leur renforcement par la régionalisation ont des conséquences négatives sur la place faite aux associations nationales. Par contre les structures régionales et départementales peuvent, dans certains cas, bénéficier d’aides sérieuses susceptibles de déboucher sur des travaux et des réalisations.

Dans le domaine qui nous intéresse on peut cependant constater un grand nombre de « doublons » dans les réalisations d’outils coïncidant avec des manques regrettables.

( La Lecture buissonnière – tapuscrit consultable au CRILJ à Orléans, à l’Université d’Artois à Arras, à la bibliothèque l’Heure Joyeuse à Paris )

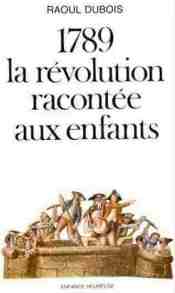

Né en 1922, Raoul Dubois est à seize ans plus jeune instituteur de France. Résistant pendant la seconde guerre mondiale, il cache des enfants juifs, les faisant passer pour musulmans. Il s’engage au Parti Communiste. Après guerre, il consacre son énergie à l’école publique, d’abord dans le primaire puis en collège. Fondateur à la Libération des « Francs et Franches Camarades », il y fut à l’origine des revues Jeunes Années et Gullivore. Raoul Dubois est l’auteur d’ouvrages historiques pour la jeunesse tels que Au soleil de 36 (1986), À l’assaut du ciel (1990), Les Aventuriers de l’an 2000 (1990), Julien de Belleville (1996). Co-fondateur du CRILJ, il lui restera, organisateur et débatteur de talent, avec Jacqueline son épouse, fidèle sa vie durant. « Raoul Dubois a été un éminent lecteur de littérature de jeunesse, un critique exemplaire, toujours exigeant et ne confondant jamais littérature et pédagogie. Il savait lire, il aimait lire et il faisait vite la différence entre la cohorte des textes toujours à la mode, toujours au goût du jour, et les textes écrits. » (Yves Pinguilly). Raoul Dubois est mort en décembre 2004.