Avec sa vie, le Gavroche des Misérables a aussi perdu son combat : au vingtième siècle, des enfants sont toujours dans la rue, à la merci de conditions de vie qualifiées de « précaires ». Préoccupant sur le plan socio-éducatif, le constat est aussi suffisamment récurrent dans les livres pour enfants pour que le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse l’ait placé au cœur des débats de son dernier colloque, en octobre 2005 : Temps incertains : les jeunes, l’écrit et la précarité. Occasion de cerner l’actualisation du thème qui, bien qu’ayant évolué, reste actuel dans l’édition pour la jeunesse.

Précaire : dont l’avenir, la durée ne sont pas assurés. Incertain, instable, fragile. Conditions de vie précaires.

De cette définition du dictionnaire, il ressort que la précarité relève d’un statut socio-économique qui entraîne l’appauvrissement des individus, qui les met dans l’incapacité de mener une vie sociale normale. C’est un état subi plus qu’assumé, aux limites extrêmes de la société, dernier état avant la marginalité.

La marginalité est une précarité assumée, où l’individu s’est isolé peu à peu de toute vie sociale ; ses repères psychologiques ne sont plus suffisants pour l’inciter à la réintégrer.

En littérature de jeunesse, à travers les livres qui ont traité ce sujet récemment, il est sans doute plus juste de parler de personnes en situation de grande précarité qu’elle soit transitoire, donc dans la signification stricte du terme, ou plus chronique. Dans ce deuxième cas, la précaution linguistique vise à substituer le terme « précarité » au vieux mot de « pauvreté », qui induit des connotations plus paternalistes dans l’attitude adoptée par les autres vis-à-vis de ceux qui vivent dans ce statut.

La pauvreté est une situation de fait, décrite par le passé avec une condescendance générale qui vient soutenir un propos moralisateur. Elle a longtemps trouvé une fonction « éducative » en littérature de jeunesse, à l’instar de Rémi, le héros d’Hector Malot (Sans famille), récemment adapté en bande dessinée, ou de Dadou, gosse de Paris de Trilby, Titi parisien un peu vagabond et marginal repris en main par la société bien pensante : sa réinsertion sociale glorifie la générosité de ceux qui le « rééduquent ».

Sur un plan littéraire, la marginalité est beaucoup moins « pédagogique ». Elle n’est pas supportable en tant que telle en littérature de jeunesse et trouve le plus souvent une solution miracle pour amener le héros enfant à sortir de sa précarité, ou tout du moins à s’inscrire dans le périmètre classique des « assistés ».

La société actuelle a pris conscience depuis longtemps que bien des gens vivent très proches du seuil de pauvreté tout près de chez nous,ou bien plus loin. Mais les développements médiatiques du phénomène ne permettent plus de le gommer en quelques traits qui relèveraient d’une sorte de magie romanesque, qui donnerait bonne conscience. La vérité, associée à une certaine neutralité de ton, se fait jour dans les derniers livres sortis sur le sujet. Romans et albums dressent des constats, servent de révélateurs, à peine déguisés en « histoires », d’un état de fait sur lequel les auteurs prennent position par le simple fait de la raconter.

La mondialisation incite aussi à intégrer la précarité planétaire. L’information ne permet plus d’ignorer les conditions de vie précaires aux quatre coins de la planète ; elle incite au contraire à les lier dans une sorte de communautarisme international de la précarité. Des livres venus d’autres continents ont des accents communs avec ceux qui sont écrits par des auteurs français.

Ce thème, malheureusement récurrent, touche ainsi aujourd’hui toutes les tranches d’âge, toutes les zones géographiques. Il a ses livres-phares : On est tous dans la gadoue de Maurice Sendak, La petite marchande d’allumettes par Tomi Ungerer (1974), Les petits bonhommes derrière le carreau d’Olivier Douzou. Les titres plus récemment parus sur le sujet ont un ton, une authenticité qui sensibilisent les lecteurs enfants et veut les inciter à regarder ces héros en état de précarité comme semblable à eux, Un garçon comme moi, comme le souligne le titre d’un livre brésilien.

Avant d’étudier les ressorts des intrigues qui lient ces personnages au cadre social qui les entoure, un bref regard sur le décor environnant donne les couleurs de cette vie difficile dont joie et solidarité ne sont pas pourtant pas absents, tout comme l’espoir.

Le décor de la rue

Camper le décor des ouvrages qui traitent de la précarité est relativement simple. Il a pourtant son importance, car il induit le type de précarité abordée dans le livre.

La plupart du temps, c’est la rue, des cartons entassés sous un pont (Miloko), une impasse ou une ruelle obscure, souvent encombrée de détritus (Le rat).

Les rues sont le plus souvent celles des pays occidentaux, de préférence la nuit et en hiver ; sous des lumières, blafardes ou au contraire parcimonieuses se dessine la fragilité des silhouettes qui cherchent à se couler dans l’anonymat de la ville. Ambiance proche des films noirs avec, en toile de fond, des immeubles qui écrasent les protagonistes.

Rues des grandes villes où la minuscule silhouette d’une petite fille se glisse entre les tables des restaurants pour vendre ses fleurs, banlieue à peine esquissée vers laquelle elle s’en va, à la fin de l’album, suivant un adulte au rôle ambigu (Eva au pays de fleurs).

Central Park, au cœur de New York, dernier ilôt de bien-être où quelques miséreux vivent une sorte de ‘‘robinsonnade’’,société en microcosme qui les préserve encore quelques temps de la marginalisation définitive (L’île aux singes).

Dans les villes de type occidental, errent les SDF, les laissés-pour-compte de l’économie, victimes de ces embardées de la vie qui font sortir du chemin habituel : chômage, divorce, situation qui a changé parce qu’un grain de sable est venu introduire la précarité dans une vie initialement stable, sans pour autant être toujours brillante. Dans ces lieux familiers, le schéma de la précarité est surtout celui de l’adulte en perdition : le choix de héros enfants en rendrait, par la proximité du cadre, la lecture trop évidente et angoissante à décoder.

Rues des contrées plus exotiques : Amérique latine, Afrique, moins souvent Asie. Sous le soleil ou les pluies diluviennes, c’est la nature qui écrase alors l’homme ou l’enfant pris au piège de la solitude et de la misère (Prince des rues, Maestro). Dans ces mégapoles à taille inhumaine, les vitrines des magasins sont souvent le lieu de confrontation entre richesse et pauvreté, raccourci saisissant entre l’abondance des biens de consommation venus d’Occident, inaccessibles à ceux qui trimballent leur misère dans ce décor anonyme. Les héros adolescents rêvent devant ces cavernes merveilleuses et intouchables (Un garçon comme moi), ou mènent de véritables commandos de gamins des rues révoltés pour les piller (Maestro).

Ce décor « exotique » est en effet le cadre de la précarité inhérente aux origines, héritage de pauvreté si profondément ancré dans le statut économique de la population qu’adultes et enfants y sont enracinés comme dans une seconde nature. Dans le décor immense de ces mégapoles lointaines, les jeunes – car dans ce type de décors, les héros sont plutôt adolescents parfois tout jeunes ; ils se coulent dans la foule, se dissimulent aux yeux des autres et des autorités, s’organisent, subsistent avec des moyens infimes, et tentent de garder la tête haute. (Princes des rues, Un garçon comme moi, Maestro)

Ce cadre urbain est plus imprécis et symbolique dans les livres d’images, où formes et décor – ruelles, angles de rue où sont assis les hommes en attente – sont plus souvent esquissés que vraiment peints avec précision. Les petits bonshommes derrière le carreau sont blottis dans une encoignure de mur entr’aperçue à travers la buée déposée sur la vitre, qui introduit le contraste entre la chaleur intérieure de la maison, tandis qu’au dehors, quelques pauvres se gèlent dans leur abri de carton. Dans Le petit marchand des rues, album brésilien, c’est un carrefour à peine esquissé, un embouteillage de voitures qui sert de cadre unique à une histoire en boucle résumant la précarité en quelques scènes de mendicité, d’agressivité, vues en plongées cinématographiques qui « écrasent » symboliquement l’enfant qui mendie en vendant trois fruits. Dans les albums de Piotr, le décor s’efface encore plus pour ne laisser à voir que les personnages, dialoguistes de scènes qui sont autant de thèses qui dénoncent la difficulté d’être.

La maison

La maison, à peine dessinée, est le rempart ultime contre la misère absolue.

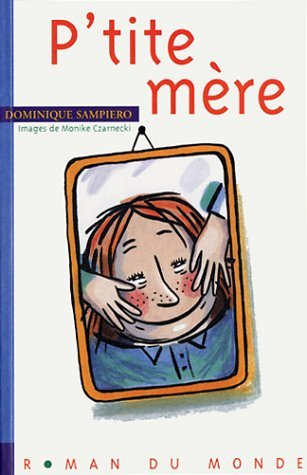

Dans les albums, où la peinture de la rue est plus estompée, c’est la peinture de la maison qui est expressive de cette situation, comme dans la série des albums Ernest et Célestine. Le couple formé par le gros ours et sa petite fille adoptive vit dans une situation tout à fait symbolique de la précarité, sans pour autant être marginaux puisqu’ils entérinent les codes de vie de la société. Les aquarelles esquissent un vrai décor de pauvreté, mais les éléments qui transparaissent de leur maison sont autant de synonymes de refuge, de chaleur du foyer, que tout abri permanent doit être pour des gens qui vivent dans la précarité. Il n’y fait pourtant certainement pas très chaud, puisque Célestine et Ernest superposent souvent leurs vêtements, et que le poêle doit être rallumé… Symbole de protection aussi dans P’tite mère : un décor réduit à l’essentiel, et un gros édredon, comme une bulle de chaleur tout ronde dans laquelle les enfants sont lovés, dernier rempart contre la froidure du dehors.

Les vêtements

Comme l’édredon, les vêtements sont symboliques d’un reste de dignité humaine, et la dernière défense contre les agressions de la rue. Être habillé signifie être encore protégé, avoir encore figure présentable, comme le héros de Feuille de verre : « J’étais nu comme un ver, ou presque. Je n’avais qu’un tee-shirt complètement mort sur le dos et une espèce de pantalon qui n’en était pas vraiment un. Il n’avait de pantalon que le nom, je le portais simplement parce que je ne pouvais pas faire autrement, il faisait partir du décor, si je puis dire, je n’imaginais pas un seul instant m’en séparer, mais il ne me protégeait convenablement ni le cul, ni les guibolles. »

Tout aussi importantes, les chaussures. Pour les ados, ce sont les baskets, concentré de société de consommation et code d’identification. C’est devant la vitrine d’un vendeur de baskets que les protagonistes de Un garçon comme moi se rencontrent. Riches ou pauvres, devant la même vitrine, leurs rêves les unissent et les séparent en même temps : pour l’un le dernier modèle relève d’une lubie de plus, pour l’autre de l’inaccessible. Et pourtant : « Coucher dans la rue me fait peur. Mais marcher dans la rue au petit matin me fait encore plus peur. Tout est désert. À cette heure, il n’y a plus dehors que la police et les gens dangereux. Ou des rats. C’est l’heure de leur promenade. Si j’avais de grandes baskets comme celles du magasin, je me baladerais en shootant dans les rats. Mais pieds nus, on ne peut pas faire l’imbécile. Un jour un rat énorme a cru que mon orteil était le meilleur hamburger qu’il ait jamais vu. Et il a décidé de se le gagner. Ça a été dur d’échapper à la bête. Elle voulait mon orteil à tout prix. »

Le rat, maître de la rue, beaucoup moins supportable que les souris qui mènent une allègre sarabande dans la cuisine de P’tite Mère … Le rat, ennemi-ami, s’incruste dans la vie d’un homme tombé dans la déchéance au fond d’une ruelle ; lui dispute sa pitance, guette son premier signe de faiblesse. Avant d’établir avec lui une étrange relation d’égal à égal (Le rat).

Pendant longtemps, dans la littérature jeunesse, les personnages en situation de précarité ont été, globalement, des adultes, ce qui permettait de maintenir un peu de distanciation vis-à-vis de situations affectivement lourdes à « vivre » pour les lecteurs jeunes.

L’anthropomorphisme servit aussi de stratagème pour permettre de comprendre, à leur niveau, la difficulté de vie en situation de précarité. Avec des réussites diverses, qui vont de l’analyse subtile et sensible au manichéisme primaire de certains titres.

Dans les ouvrages récemment publiés, ce sont en fait tous les âges de la vie qui incarnent les différentes situations.

Des adultes déstructurés

La différence entre les adultes qui dessinaient le portrait de la marginalité et ceux qui dressent aujourd’hui le tableau de la précarité tient à ce que ces derniers sont moins des êtres en rupture de société que les victimes d’un système qui fait de la pauvreté un cercle infernal. Si ce sont presque toujours des personnages secondaires, ils n’en sont pas moins « la » référence adulte proposée aux héros jeunes dans des histoires à peine imaginées.

Chômage, divorce, accident de santé, ont déstabilisés ces adultes, leur ont fait perdre peu à peu leurs repères personnels, parfois dans un passé bien antérieur à l’action du roman. Pris dans l’engrenage de la dégringolade sociale, ils y entraînent les enfants dont ils ont la charge. A contrario, d’autres parviennent à nouer un contact avec les enfants esseulés, et à les aider afin de leur éviter une déchéance plus grande. Dans une sorte de « happy end », salvateur pour les héros et rassérénant pour le lecteur, ils rétablissent un simulacre de famille, les aident à réintégrer un circuit économique où un semblant de travail leur rendra leur dignité (Maestro, Un garçon comme moi).

La plupart de ces adultes sont en galère, et le regard que leurs propres enfants portent sur eux est souvent lucide, parfois sans pitié, comme celui de Uolace (Un garçon comme moi) qui peut réellement se demander si sa mère, noyée en permanence dans l’alcool, a jamais su qu’elle avait un fils.

Étrange image de père que ce boxeur atteint par un coup trop violent, et qui en perd ses repères (Papa porte une robe). Son comportement « hors normes » entraîne les siens dans la précarité, et il faudra l’intervention de personnes intelligentes pour qu’il puisse restaurer son équilibre, et le leur.

Dans ce tableau plutôt sombre des adultes en situation précaire, il y a aussi des parents attentifs et présents qui, malgré les épreuves traversées, ne perdent jamais des yeux leurs enfants ; ils font tout pour leur épargner le pire en maintenant autour d’eux une bulle d’affection, la meilleure protection contre l’adversité (P’tite mère).

La cohorte des enfants délaissés

Depuis que la précarité « ordinaire » a pris le pas sur l’errance du SDF, l’émergence de personnages enfants, de plus en plus jeunes, est plus évidente.

Cohorte impressionnante de ces enfants rejetés dans l’instabilité : le sort qui leur est réservé dépend de l’âge qu’on peut leur attribuer, de la présence ou non d’un adulte à leur côté.

Les plus jeunes sont souvent accompagnés d’un ou de deux adultes, la plupart du temps leurs parents comme pour la petite Laeticia. (P’tite mère). Cette pauvreté « ordinaire » dans l’environnement occidental européen reste « supportable » pour son personnage – et pour le lecteur qui a presque son âge – parce que l’affection de ses parents ne lui fait jamais défaut.

À l’inverse, les garçons croisés dans les rues des grande villes (Le petit marchand des rues, Miloko) sont complètement isolés, sans autre ressource que la mendicité, le vol à la sauvette.

Gamin solitaire, Nino, orphelin à qui l’on conseille de fuir la favela à la mort de sa mère pour essayer de s’en sortir, de trouver de quoi vivre dans la mégapole de Rio (L’enfant qui voulait dormir).

Seuls dans la cohue d’une grande ville indienne, Asha et son ami Nahir survivent de menus services rendus aux passagers des trains (Pieds nus dans la rue).

Solitaire, le jeune émigré à l’identité imprécise, débarqué d’on ne sait trop où en Afrique sur une île volcanique sicilienne, et qui vend des objets de pacotille aux touristes à la descente des bateaux (Boum).

Si les enfants en situation précaire sont plus nombreux qu’auparavant dans les romans traitant de ce thème, cela tient sans doute à la description du phénomène des bandes d’adolescents, qui vivent l’extrême pauvreté des favelas sud-américaines, des grandes villes africaines ou indiennes. Leur errance ne tient pas de la fugue ou de la rébellion contre la famille, mais essentiellement du fait que leur environnement est devenu insupportable, que leurs parents sont morts ou en perdition. La structure sociale de la bande leur permet d’organiser leur vie, leur survie plutôt. C’est leur statut d’enfants en état de pauvreté qui est analysé pour lui-même, et non plus celui des adultes qui les entourent.

Deux bandes se croisent, s’observent et se défient sur le trottoir d’une ville sud-américaine, jusqu’à la bagarre qui concrétisera la haine entre riche et pauvre (Un garçon comme moi). Bande qui s’organise pour survivre dans les rues d’Addis-Abbeba (Princes des rues), bande de petits cireurs de chaussures ou vendeurs de journaux, qui exercent à la sauvette des métiers d’adultes (Maestro).

Tous ces personnages sont des enfants que les circonstances de la vie ont isolés du schéma social habituel. Leur solitude est d’autant plus grande, au début de leur histoire, que ceux qui le croisent ne semblent pas, ou ne veulent pas, les voir. Bien que teinté d’exotisme, à l’image d’un décor sud-américain, ce contexte permet de donner un ton bien plus réaliste à cette peinture de la précarité. L’isolement des enfants dans ces mégapoles déshumanisées est bien expressif d’une réalité locale ; et il est aussi plus supportable pour le lecteur européen, parce que son éloignement induit une certaine distanciation.

Causes et effets de la précarité

Bien souvent, il n’est pas précisé pourquoi les enfants aboutissent ainsi dans la rue. Car, plus que leur parcours qui les a conduits là, plus qu’une analyse sociologique des causes de la précarité, c’est la peinture des réactions des jeunes face à l’ensemble de la société, le côté exemplaire de leur situation et les effets qu’elle induit sur leurs modes de relation qui intéressent.

La dégradation du cadre de vie familial, pas toujours explicitée, le changement de statut social des parents y sont pour beaucoup : absence, abandon ou mort d’un père entraînant la privation de ressources et/ou la déchéance d’une mère. Échouer dans la rue est une étape grave, le retour en arrière devient difficile, surtout si l’épreuve se prolonge (Princes des rues, Champ de mines, Maestro, Le garçon qui voulait dormir).

À cela s’ajoutent les conditions économiques dans les pays sous-développés, la pauvreté d’une immense majorité de la population, pauvreté structurelle aggravée par d’autres fléaux : la famine, la guerre. (Champ de mines)

Les effets de la précarité se rejoignent d’une histoire à l’autre: la galère le long des trottoirs, l’inactivité, la vacuité des jours qui se ressemblent dans la quête de nourriture, la douloureuse sensation de manque, de faim, qui empêche de dormir, la frénésie de dépenser en une seule fois dans un énorme jus de fruit ou un hamburger les trois maigres pièces qu’on a eu tant de mal à grappiller (L’enfant qui voulait dormir).

Tous les sentiments, toutes les sensations et émotions que ce type de vie font naître sont abordés : faim, haine, peur, solitude, honte.

De la France à l’Amérique latine est évoqué, assez brièvement, le problème de la déscolarisation des enfants (P’tite mère, Un garçon comme moi). Plus récurrents : les démêlés avec la police, les conflits entre bandes rivales, les bagarres, les combats dans la rue, les révoltes de la faim (Maestro).

Les scènes de rue révèlent parfois de beaux moments de solidarité, mais elles sont surtout le cadre des petits boulots, et des activités plus ou moins licites pour obtenir une ou deux pièces de monnaie afin d’acheter le hamburger mythique. Tout y est : cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de pare-brise au feu rouge, chiffonniers, etc. (Maestro, Feuille de verre).

Condensé symbolique de l’état de précarité, le garçon qui essaie de vendre trois fruits au feu rouge, ne rencontre que méfiance, hostilité, regards durs des automobilistes qui roulent toutes issues fermées pour ne pas se retrouver sous la menace d’une arme au feu rouge. Abrégé saisissant où s’entremêlent mendicité et agression à peine différenciées.

Ces « métiers » de précarité permettent de ne pas devenir totalement dépendant par la mendicité ou l’agression – décrite avec verdeur – qui permettent d’extorquer l’argent des passants (Un garçon comme moi) :

« La seule façon de leur faire cracher un peu de tunes, c’est d’être très mal élevés […] C’est comme cela qu’il faut s’y prendre, on s’approche du propriétaire ou de la propriétaire du portefeuille, on prend un air féroce et on crie :

– Crache ton fric !

Et ils le donnent.

Alors on file en courant, mort de rire. Il faut vraiment courir parce que des fois, il y a un flic derrière. »

L’improbable rencontre

Face à ces personnages dans lesquels on peut se reconnaître, chacun peut se dire : « c’est Un garçon comme moi ». Tous ces livres le montrent bien : la précarité peut atteindre n’importe qui. Il ne s’agit plus, en l’occurrence, d’adultes en rupture de société, mais bien de jeunes, d’adultes, victimes d’un système qui rejette les plus démunis, les plus faibles, aux frontières de la société dite « normale ». Par-delà les différences de données économiques entre le Nord et le Sud, les ressorts qui y entraînent sont les mêmes. Cet autre, si semblable à soi, est-il possible de le reconnaître, de le rencontrer ? Le face-à-face qui surgit avec acuité, et violence dans deux romans.

Rencontre ? Plutôt croisement de deux lignes de vie, de deux bandes d’adolescents, une riche et une pauvre, aux hiérarchies similaires, comme un double dans le reflet de la vitrine dans la vitrine du marchand de baskets. Le roman analyse le regard porté par l’une sur l’autre. Si les deux garçons placés au coeur de la confrontation souffrent de la même absence de père, leurs mères sont très différentes : l’une mène une vie aisée et surveille son fils de trop près ; l’autre, pire qu’une clocharde, a oublié depuis longtemps le sien dans l’alcool.

Parallélisme des ressorts de la violence entre les deux bandes : envieux et m’as-tu-vu, fascination de l’excès de bien de consommation, démonstration magistrale de puissance, corollaire de la peur de l’autre, ou de la sienne. Conclusion en demi-teinte : les deux personnages médians prennent conscience de la précarité de leur sort personnel, aussi incertain que ce soit dans la rue ou dans la maison. (Un garçon comme moi)

Célestino, jeune ado de seize ans un peu oisif croise la route d’un garçon solitaire, encombré d’une lourde valise. Dans l’espace clos de l’île, son chemin croise sans cesse celui de l’autre, entré clandestinement en Italie depuis l’Afrique. Celui qui vit en situation précaire, c’est presque un autre lui-même. Vague curiosité de l’un, indifférence de l’autre : si la confrontation se dessine, la rencontre des deux garçons est impossible. Ils ne se parlent quasiment pas, n’échangent pas. Et leurs routes s’écarteront de la même manière qu’elles se sont croisées : sans raison. Au passage, il y aura eu un vol, dont le nanti se moque éperdument, et dont le pauvre se défend, en venant rendre l’objet volé. Curieux roman qui reste à la surface des choses, traduisant ainsi peut-être l’impossibilité de rencontre entre riche et pauvre. L’auteur démontre plus en racontant l’impossibilité de l’échange, que par une histoire trop positive.

Sortir (ou pas) de la précarité

Aucun futur positif n’est certain dans ces romans, lorsqu’ils veulent parler vrai jusque dans leur conclusion.

Les fins optimistes relèvent parfois du conte de fées. Asha réalisera son rêve de danser en gagnant un concours et en étant prise en charge, avec son ami Nasri, par une fillette issue de famille riche émue de sa situation (Pieds nus dans la rue). Ce type de « happy end » n’a de sens qu’en fonction de l’âge du lecteur enfant auquel il est difficile, voire impossible, d’imposer un « non espoir ».

Il y aussi le regard attentif et agissant d’adultes alertés par l’état de dénuement de gamins à peine sortis de l’enfance. Leur intervention donne le coup de pouce indispensable. La famille de Laeticia est prise en charge par les services sociaux alertés par son institutrice (P’tite mère).

Tous n’auront pas la possibilité de se découvrir une vocation, de voir s’épanouir un véritable don artistique comme Tartamudo, un des plus rebelles de ceux qui entrent à l’école de musique lancée pour les enfants des rues par le vieux musicien. Son succès d’artiste à la voix exceptionnelle ne rachètera pas la mort de l’un d’entre eux sous les coups de pied de la milice lors d’un pillage de vitrines. Un des rares romans à conclure sur un futur lointain, ce qui permet de mesurer le chemin parcouru par chacun (Maestro).

Ainsi enfin pour deux amis de Uolace (Un garçon comme moi) : l’un trouvera sa place en « héritant » de la bicoque d’un vieux monsieur qui s’est intéressé à son sort ; pour un autre, ce sont les parents qui franchissent le pas : retour au village, qu’ils n’auraient jamais dû quitter, pour y retrouver une forme de socialisation et offrir à leurs enfants une chance d’en bénéficier. Cette issue suppose néanmoins un choix crucial pour le héros en tant qu’adolescent : s’exclure de la bande pour tenter de trouver une place, même incertaine, dans l’environnement social. Uolace, lui, n’aura pas cette chance : malgré un sursaut d’humanité, sa mère, engluée dans sa déchéance, définitivement plus préoccupée de sa dépendance que du sort de son fils, l’abandonne à la rue où il ira disputer ses orteils à la voracité des rats. (Un garçon comme moi).

Ainsi, plus les héros (et leurs lecteurs) avancent vers l’adolescence, plus la conclusion des romans tend au réalisme, sans apporter de solution magique à des situations ancrées dans une réalité profondément grave. Pour un qui sort de la misère, combien y en a t-il qui, comme dans une scène de cinéma, s’en vont vers le coeur de la ville pour se perdre dans la masse, vers une incertitude évidente ? (Un garçon comme moi, Princes des rues, Boum) L’histoire laisse flotter en suspens leur silhouette fragilisée par une fatalité qu’ils n’ont pas su vaincre au cours du récit. Engrenage inéluctable et logique, qui confère à tous ces ouvrages un réel accent de vérité tout en laissant un fragile espoir d’avenir meilleur, puisque d’autres ont pu y accéder.

Toi, vole ! album publié tout récemment, ramène le lecteur enfant à une précarité de proximité d’autant plus pernicieuse qu’elle parvient à se fondre dans l’anonymat de la foule. L’auteur, américaine, s’appuie sur des faits avérés remontant aux années 90 : la présence dans les aéroports internationaux d’adultes en situation de précarité qui y organisent leur survie au milieu des voyageurs. Un père et son fils parviennent à se fondre dans la foule, à passer complètement inaperçus : l’adulte a un travail précaire (vigile durant le week-end), et n’est pas en mesure d’assurer l’hébergement de son enfant. La fin laisse espérer une issue, dans le symbole de l’oiseau piégé dans l’aéroport et libéré par le petit garçon.

Parce que l’illustrateur, en reprenant tout récemment ce texte, a situé l’action dans une aérogare qui ressemble beaucoup à Roissy, le livre fait toucher du doigt, sans grand discours, ce vers quoi tend désormais la précarité « ordinaire » : des adultes, plutôt jeunes d’ailleurs, qui ne sont en rien des marginaux, ne parviennent plus à prendre place dans les schémas types que les conditions économiques imposent.

Cette analyse succincte, dont chacun des aspects pourrait être approfondi pour lui-même, permet de discerner les couleurs que la littérature de jeunesse donne à un problème social grave et multiforme. Le sujet n’est jamais clos, puisqu’il évolue selon le ton de plus en plus réaliste des livres pour la jeunesse, selon les âges de lecture concernés et les données socio-culturelles d’un problème en évolution constante. La tendance actuelle s’inscrit vers plus de réalisme, jusque dans les solutions pour s’en sortir : la porte est étroite, mais elle reste ouverte.

( mars 2007 )

D’abord enseignante, Muriel Tiberghien fut rédactrice en chef adjointe pour la partie jeunesse de la revue Notes Bibliographiques (Culture et Bibliothèques pour tous) et, à ce titre, coordinatrice du comité de lecture. Des articles toujours très documentés, des formations, des interventions et des collaborations nombreuses, notamment avec le CRILJ dont elle est administratrice.

Bbliographie des ouvrages cités :

Ammi Kebir Mohamed, Feuille de verre, Gallimard Jeunesse, 2004

Barsony Piotr, Papa porte une robe, Seuil jeunesse, 2004

Brûlé Michel, L’enfant qui voulait dormir, Grasset Jeunesse, 2005

Bunting Eve, Toi vole, Syros jeunesse, 2006

Ferdjoukh Malika, Boum, École des loisirs, 2005

Herbert Magali, Le rat, Bayard Jeunesse, 2004

Lago Angela, Le petit marchand des rues, Rue du monde, 2005

Laird Elisabeth, Princes des rues, Gallimard Jeunesse, 2004

Petit Xavier-Laurent, Maestro, École des loisirs, 2005

Sampiero Dominique, P’tite mère, Rue du monde, 2002

Siccardi Jean et Guth Joly, Miloko, Le Rocher Jeunesse, 2004

Strauss Rosa Amanda, Un garçon comme moi, Seuil/Métailié, 2005

Ternaux Catherine, Pieds nus dans la rue, Flammarion Jeunesse, 2005