.

En prélude à l’Assemblée Générale du CRILJ, Yvanne Chenouf est venue à Montélimar le 24 mars 2012 faire part de son analyse de l’œuvre de l’auteur et illustrateur Phillippe Corentin. Décapante et éclairante présentation, images et film à l’appui.

Les signes avant-coureurs de l’œuvre

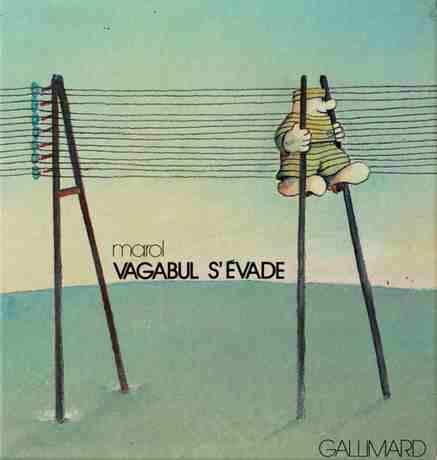

Avant d’entreprendre une carrière d’auteur et d’illustrateur pour la jeunesse, Philippe Corentin (Le Saux de son vrai nom) a vécu du dessin de presse et de la publicité. Il a travaillé dans le journalisme en publiant, dès 1968, des dessins dans L’Enragé puis il a continué avec d’autres magazines comme Elle, L’Expansion, Lui, Marie-Claire, Vogue… Il a aussi conçu des affiches, illustré des guides et des romans accompagnant les mouvements politiques et sociaux d’une époque créative, marquée par différentes prises de position sur les guerres du Vietnam et d’Algérie, la décolonisation, l’exode rural, la croissance économique, le baby-boom, l’émancipation des femmes, etc. C’est muni de ce regard qu’il est entré dans l’édition pour la jeunesse, un champ en pleine expansion. Sa première participation a consisté à illustrer un conte d’Eugène Ionesco (1) publié par François Ruy-Vidal et Harlin Quist chez Jean-Pierre Delarge (des éditeurs d’avant-garde) puis un roman (2): « J’ai trouvé ce travail d’illustrateur très ingrat. Le livre était plein de descriptions. J’avais l’impression d’être un tâcheron, un tâcheron de génie, mais un tâcheron. Très frustrant. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire à l’avenir les dessins et le texte. » (3) Il a donc fait ses premiers pas d’auteur et d’illustrateur pour enfants chez Hachette avec une collection au titre expressif : Gobelune.

Le Loup blanc (4), premier album, est une charge contre la chasse et les chasseurs assimilés à des va-t-en-guerre. Lacomposition ne suit pas la structure d’un récit pour la jeunesse (début, milieu, fin) mais aligne des planches plus ou moins liées. Aucune soumission aux lois du genre malgré un début aux formes convenues (« Il y avait une fois un château au milieu des bois. Dans les bois, il y avait des loups.« ). L’œuvre, référencée, résonne de La Légende de Saint-Julien l’hospitalier de Flaubert, l’histoire d’un chasseur harcelé par les bêtes qu’il extermine sauvagement. Ce conte commence ainsi : « Le père et la mère de Julien habitaient un château au milieu des bois… » À la fin de Flaubert : « Un soir d’été, à l’heure où la brume rend les choses indistinctes… » Philippe Corentin répond ainsi : « Que c’est beau ! » s’exclamaient les nouveaux chasseurs découvrant enfin la nature dans la brume du petit matin. » Le sous-titre « Conte à régler » renvoie au titre de la légende : Trois contes.

Pendant huit ans, Philippe Corentin gardera ce ton caustique, livrant environ un album par an (Hachette, Rivages, Hatier). Loin des fictions classiques, il opte pour des recueils de sketches, gags et jeux de mots fondés sur le décalage entre le texte et l’image. Seul, il publie, chez Rivages, Les Avatars d’un chercheur de querelle, puis il co-signe avec son jumeau, Alain le Saux, Totor et Lili chez les Moucheurs de nez : « C’était un grand projet, il devait y avoir une dizaine de volumes. On en a fait trois, » … chez les moucheurs de nez « , « … chez les mangeurs de soupe » et » … chez les laveurs de mains« . Un seul est paru. Cette encyclopédie persifleuse a été un fiasco. Trop d’ironie. Le deuxième degré pris au premier, ça ne pardonne pas. » (5) Dans C’est à quel sujet ?, dans Papa n’a pas le temps, il caricature des situations familiales ou des comportements adultes à travers des scènes vues par un ours en peluche, une enfant ou un narrateur anonyme. Le père, cible de l’ironie, cache mal sa ressemblance avec l’auteur. Sinon, il livre des recueils de jeux de mots sur le thème des animaux : Nom d’un chien, Porc de pêche et autres drôles de bêtes (Rivages, 1985), Pie, thon et Python (Hatier, 1988).

L’entrée dans le champ de l’enfance n’a pas été simple et a nécessité des ajustements périlleux parce que sans concession : faire une oeuvre stimulante qui n’endorme pas les enfants. Pour les rallier à son mode de narration, l’artiste a dû combiner un pôle franchement « rigolo » et un pôle plus subtil, gorgé de références, un travail d’orfèvre sur l’image et la langue. Alors les histoires se sont déployées, dosant les montées du rire, gérant l’économie des silences, enveloppant dans le feuilleté du sens toute la charge sociale, dépouillée de ses rictus vengeurs, de son cynisme canaille, évidée d’arrogance, affinée de seuils, de degrés, de nuances. Le goût des enfants pour les histoires a été entendu, comblé. Un respect que le jeune public a immédiatement plébiscité reconnaissant dans cette volonté de faire rire « par le haut », la « voix basse » qui leur parle avec pudeur et bouleverse le texte et les images, sans pitié pour les bons sentiments. Tout un art du mouvement met en branle un « je-ne-sais-quoi » évident, un don d’enfance.

Les degrés de l’ironie

Les textes se sont étoffés, des intrigues se sont nouées, tirant parti des infinies possibilités de l’écriture et du dessin, tout en gagnant en clarté et en lisibilité. Les gags n’ont pas disparu, marbrant la chair des récits. L’ironie, ce genre qui posait problème aux jeunes lecteurs et devenait source de méfiance chez les éditeurs, a été posée comme point de départ du premier album « narratif ». Philippe Corentin l’a endiguée, contrôlée, travaillée comme une matière et ses effets sont devenus accessibles sans qu’aucun renoncement aux règles du « bien écrire pour la jeunesse » n’ait été consenti. Les marqueurs de l’ironie (inversion des valeurs, retournement des situations, contestation des règles établies…) ont été inscrits dans le titre, actionnés dès le titre : Mademoiselle Tout-à-l’envers (1988) !

La couverture montre une chauve-souris, tête en bas, venue se réfugier chez les souris ses cousins après un revers de fortune : la dévoration de ses parents par un boa. Pouvait-on rêver meilleure intrigue : une orpheline, des bêtises enfantines etdes références intratextuelles (L’Afrique de Zigomar) et intertextuelles (Le Voyage de Nils Holgerson) ? Pour voir la chauve-souris à l’endroit, il faut retourner le livre. Le nom de l’auteur et le titre apparaissent à l’envers. Comment mieux dire ce jeu de dessus/dessous, marqueur de l’ironie, cet envers du décor, ces doubles sens qui contestent une norme pour en imposer une autre ? Le corps de la demoiselle a beau être inversé, sa robe n’est pas soumise aux lois gravitationnelles des souris (« Nous aussi on vole. On a déjà sauté du toit avec des parapluies. On a volé jusqu’en bas.« ), ce que montrent les pages de garde avec la vision de deux souriceaux timorés accrochés à leur parapluie (un rose pour lui, un bleu pour elle, encore une inversion). Logique hautement défiée par la chauve-souris qui déclare : « Oui, mais moi je peux aussi voler en montant ». Images surprenantes du vol avec un personnage présenté tête en bas et deux autres protégeant leur descente par des parapluies. La couverture rappelle L’Opossum qui avait l’air triste (6) tandis que la seconde fait écho à la couverture de Ma Vallée (7).

Les envers du décor

Philippe Corentin jouera encore avec ces inversions d’univers, ces lois opposées qui régissent des mondes pourtant mitoyens : dans ZZZZ… zzzz… (2007), les mouches parlent dans des rubans emberlificotés qui nécessitent de tourner le livre pour pouvoir le lire (à moins de lire à deux en étant face à face).

L’inversion sera encore travaillée dans Le Chien qui voulait être chat (1989). Ici, la mutation est de taille puisque le chien, qui convoite la place du chat, son ennemi, abandonne la chasse pour se réfugier dans le terrier du lapin. L’œuvre s’installe sur la scène sociale, cadastre idéologique où s’affrontent inégalement les nomades, les sans feu ni lieu, les transfuges vagabonds et les sédentaires, les « assis » de Rimbaud, les autochtones et les autres enracinés.

L’Autre, cet étrange étranger

De plus, la demoiselle est étrangère (elle vient d’Amérique) : ce statut d’immigrante en fait la cible de l’ironie. (8) On s’étonne (elle est bizarre, pas sympathique, rouspéteuse, oudeuse, dort le jour, mange la nuit, hiberne…), on l’épingle ( » Mademoiselle fait tout à l’envers… Le jour, elle ne joue pas avec nous parce qu’elle dort, et la nuit elle joue sans nous… Et puis elle mange des trucs dégoûtants…« ).

L’imposteur, intrus dans un monde familier habite Machin Chouette (2002). L’adoption d’un chien errant (un clochard…) dans une famille ordinaire met le chat (qui craint pour son fauteuil) hors de lui. Les injures pleuvent (« ce gros nigaud« , « l’imbécile« , « il ne doit pas être très malin« , « petite cervelle« , « complètement idiot« , « ce balourd« , « le premier corniaud venu« , « soupe au lait et sans humour« ) sur cet être qu’il est si peu question d’accueillir qu’il demeurera l’anonyme « Machin Chouette ».

Même traitement pour le loup dans Mademoiselle Sauve-qui-peut (1996) où l’enfant, qui vient rendre visite à sa grand-mère, démasque l’intrus qu’elle chasse sans ménagement du lit de son aïeule : « Non, mais, dis donc le loup, tu crois que je ne sais pas faire la différence entre un loup et une mamie ? Allez, ouste ! Hors d’ici ! » « Allez, zou ! Dehors ! Et plus vite que ça ! Il veut que je m’énerve en vrai, le loup ? Il me croit aussi bête que le Petit Chaperon rouge ou quoi ? » Il faudra l’intervention de la grand-mère pour sauver ce mythe de la littérature, devenu indigent : « Laisse-le, ce n’est qu’un pauvre bougre que j’ai ramassé dans la neige, mourant de froid et de faim.«

Dans Biplan le rabat-joie (1992), on distingue nettement « ceux du plafonnier » et ceux de l’abat-jour, et, là encore, le clivage bénéficie à « ceux d’en haut » : « Son seul copain, c’est le moustique du plafonnier./Les moustiques, c’est bien connu, sont des pédezouilles, mais celui du plafonnier est sympa./Ce n’est pas comme celui d’en bas./Celui de l’abat-jour vert qui, lui, est un vrai pédezouille.«

Ils sont nombreux ces « étrangers » qui doivent se confronter à un monde inconnu, parfois adverse : un Père Noël chez les souris, les fourmis ou les loups, des animaux continentaux au pôle Nord, des souriceaux ou des mouches chez leur auteur (9), un loup, un cochon, des lapins dans l’univers aquatique de la grenouille (qui semble étrangère), des moucherons chez les poux (des pedzouilles), un merle et un souriceau chez les légumes, un enfant et son chien chez les gâteaux, un monstre chez un enfant et l’inverse, un loup recueilli par une grand-mère ou reçu chez des lapins, un chien vivant dans un terrier, un autre adopté par des humains et, enfin, un crocodile chez des humains. Les héros de Philippe Corentin ne sont pas à leur place mais ce « déplacement », cette prise de distance, ce « pas de côté », va souvent les aider à mieux se définir, mieux se spécifier… quitte à perdre son identité comme le chien qui voulait être chat… et finira poisson dans un aquarium. Ironie du sort.

Les leçons des autres

C’est l’autre qui détient nos propres ouvertures et nous aide à forger les clés de notre identité : » [L’enfer, c’est les autres.] On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c’était toujours des rapports infernaux. Or, c’est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l’autre ne peut être que l’enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont, au fond, ce qu’il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous nous jugeons avec les moyens que les autres ont, nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d’autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d’autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d’autrui et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu’ils dépendent trop du jugement d’autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu’on ne puisse avoir d’autres rapports avec les autres, ça marque simplement l’importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. » (10).

Ironie du sort

Le chien de chasse, fatigué de courir (11), cherche un emploi plus reposant. Vouloir échapper à une » vie de chien » est une source de comique en soi, renforcée par les contraintes d’un recrutement dominé par l’homme : l’employabilité varie selon qu’on est domestiqué ou non, corvéable ou non, comestible ou non et voilà l’animal obligé de se former. Autre ironie du sort, c’est à sa proie que le chien va devoir sa conversion : ( » Écoute, Routoutou ! Les poules pondent des œufs, les chiens montent la garde et les vaches donnent du lait. Voilà, c’est comme ça ! » lui répond Grandoreille excédé. Ou tu travailles, ou tu finis dans une casserole. « ).

Même ironie du sort pour Tête à claques (2000) et N’oublie pas de te laver les dents ! (2009). Louveteau et petit crocodile renouent avec leurs instincts grâce à la proie qu’ils convoitaient : le louveteau apprend à hurler comme un loup avec les lapins et le crocodile, reptilien, se souvient de sa grand-mère grâce à la fillette « Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l’autre. L’autre est indispensable à mon existence, aussi bien d’ailleurs qu’à la connaissance que j’ai de moi. » (12)

En refusant ces codes, seul le chat s’est attaqué au système humain ( » Un chat ne vient jamais quand on l’appelle ! » » Un chat ne rapporte jamais rien, ni balle, ni carotte, ni quoi que ce soit !« ) ce qui lui confère une place enviée : (« Je te l’avais dit. Tout le monde veut être chat en ce moment ! « dit Grandoreille.) Mais, comme le montre Machin Chouette, en gagnant cette indépendance, le chat n’a-t-il pas perdu le prestige dont il jouissait dans les anciennes civilisations : « Un caractère seulement. Un caractère de Chat. C’est en de tels moments irrités que je sens, à n’en pas douter l’humiliante situation qui nous est faite, à moi et à tous ceux de ma race. Je me souviens d’un temps où des prêtres en longues tuniques de lin nous parlaient courbés et tentaient, timides, de comprendre notre parole chantée. Sache Chien que nous n’avons pas changé. » (13) Déclassé le chat par refus d’altérité ?

Retournements de situation

Mais la chauve-souris outragée retourne la situation et fait valoir un monde inversé. Deux procédés, l’un sémantique, l’autre graphique, disent le jeu des miroirs. D’abord, la référence à Dracula (« C’est Chiffonnette qui nous empêche de dormir avec ses histoires de vampires.« ), soutenue par la cape, les ailes, la salade de bougies, l’activité nocturne. Ensuite, le point de vue de l’image. Tout est vu à partir du regard des souris : l’univers de la chauve-souris est inversé. Mais, lors du sommeil hivernal, tandis que les souriceaux aimeraient jouer, la scène est vue depuis le lit de Chiffonnette, celle qui impose la rupture et mène le bal. Quel est le vrai monde ? Celui des souris ou des chauves-souris ? Des diurnes ou des nocturnes ? Des granivores ou des insectivores ? Monde des chasseurs ou des chassés ? De ceux d’en haut ou de ceux d’en bas ? Des dominants ou des dominés ? Les cloisonnements sociaux sont interrogés, rarement dépassés.

Dans Machin Chouette, le chien, lui aussi, retourne la situation à son avantage puisqu’il finit par usurper la place du chat sur le fauteuil (une place qu’il ne quittera plus). Quant aux mouches de ZZZZ… zzzz…, n’ont-elles pas, elles aussi, transformé la situation en leur faveur puisqu’elles ont obtenu ce qu’elles voulaient, malgré le démenti de l’auteur ( « Une histoire de mouches et puis quoi encore !« ) : un album rien que pour elles.

Dans Papa !, deux univers parallèles se côtoient et s’affolent mutuellement : celui des humains et celui des « monstres ». Et pourtant, dans une homologie de situation impeccable, les mondes se ressemblent « terriblement » comme si un miroir les séparait : même crainte de l’enfant dans le lit, même secours des parents (les mères ont la même robe), même vie sociale de part et d’autre (réception au salon), même explication du cauchemar (excès de sucreries, seuls les genres de gâteaux varient), même issue (le recouchage de l’enfant).

Dans Le Chien qui voulait être chat, on note un changement de position entre le chien et le lapin (le chien, demandeur, porte d’abord le lapin car il est son obligé avant que la situation ne s’inverse l’inverse puisqu’il il est pris en charge par le lapin). Cette soumission du lapin (sa domestication ?) se remarque à son allure : il se déplace d’abord par bonds (tel un lapin) avant de se mouvoir comme un chat (la cible incorporée).

Degrés et perspectives

L’ironie, qui n’est pas qu’un jeu de contraires ou d’inversions, repose sur la perception de degrés et de connivences. Comprendre un discours ironique nécessite toujours la reconstruction d’un implicite (sous-entendu) : comment comprendre l’oisiveté de la chauve-souris qui regarde, sans rien faire, sa famille s’activer pour réaliser son désir de dormir la tête en bas (« Il faut déménager les meubles, accrocher, attacher, coller et clouer une partie de la nuit. Ça y est, c’est terminé. Tout le monde va pouvoir enfin se coucher.« ) alors qu’elle est extraordinairement active, la nuit, quand ses cousins dorment (« Toute la nuit, Chiffonnette, voletant, joue au ballon, sort, rentre, chantonne, bouscule les chaises et ne s’endort qu’au petit matin.« ) ? Comment expliquer cette attitude ? Détermination biologique (c’est une nocturne et pas une diurne) ou réalité psychologique (c’est une rouspéteuse, une boudeuse… une capricieuse) ? En permanence, sous des allures simples et franches, l’œuvre de Philippe Corentin conduit ses lecteurs à franchir des seuils pour dépasser les apparences.

Mademoiselle (mademoiz-ailes) n’apparaît qu’au moment du dîner, s’endort au petit matin, commence ses repas par le dessert. A-t-elle des désirs de grandeur (« Elle monte encore plus haut, toujours plus haut.« ) ? Se prend-elle pour une star ? Cache-t-elle, sous son habit de vampire, une nature de « vamp », femme fatale du cinéma américain ? C’est par un dernier retournement, celui du livre, que la chute s’imposera. L’auteur a-t-il tiré parti de la position dominante de l’animal (elle plane) (14) pour contester les normes de la littérature de jeunesse ? Un point de vue narratif s’est imposé : « … l’ironie introduit dans notre savoir le relief et l’échelonnement de la perspective. » (15) L’œuvre ne quittera plus ce regard d’œil surplombant (Flaubert), cet échelonnement du langage (Barthes), ce regard oblique (Doisneau) toute une signalisation de l’ironie que file une métaphore spatiale : péri-phrase, para-doxe, par-odie, circonlocution, intertextualité, digression, mise en abîme…

Le jeu des masques

L’ironie, qui s’énonce à mots couverts, use de masques pour « dévoiler » le monde. Les personnages se déguisent, changent de peau, vivent par procuration : de cette façon de « faire corps avec soi » résulte toute une manière de « faire corps avec les autres « .*

Dans L’Ogrionne (1991), le loup capture le père Noël pour échapper au régime carottes infligé par l’ogre. Prise rejetée par la louve : « Qu’est-ce que vous voulez que j’en fasse ? C’est tout vieux, c’est tout dur… Même l’ogre n’en voudrait pas. » qui renvoie le vieillard à l’illusion, à la fable. Sous l’habit rouge, se dissimule non pas un être altruiste, comme on voudrait le faire croire, mais un dupeur d’enfants. Le loup suggère le piège en se glissant dans l’accoutrement. Quant au Père Noël, sous la table, il guette les effets d’une monstrueuse recette : sa propre tête en vinaigrette ! Une tartufferie aux allures de galette des rois ! Le sens du titre est servi sur un plateau. En se désignant comme princesse, l’enfant fait miroiter une couronne qui rappelle l’épisode de l’ogre égorgeant ses filles (des ogrionnes) dans le Petit Poucet. La tête du Père Noël rappelle l’horrible décapitation. Le rapport symétrique des fils du bûcheron et des filles de l’ogre, dans le conte, éclaire la position de Loustique et de Baignoire de part et d’autre d’un Père Noël aux allures de gisant. Leur différence, celle que l’ogre avait omise, est suggérée par l’inversion des couverts à table. L’enfant, seule dans la neige, a-t-elle échappée au massacre ? Les loups miséreux renvoient aux bûcherons tandis qu’avec sa botte ôtée près de la cheminée le Père Noël fait figure d’ogre. Quand le loup/Père Noël dort, sous l’arbre, il rappelle l’ogre de Gustave Doré.

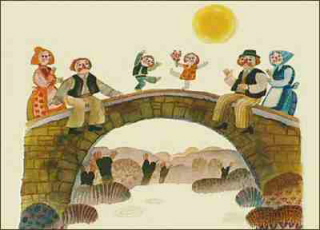

Dans Le Roi et le roi (1993) une carotte apparaît sur une pirogue : c’est un chasseur attiré par des lapins (eux-mêmes armés d’un arc… normal qu’ils « visent » une carotte). Mais la carotte est en fait un renard (poil de carotte… comme dirait un certain Jules)… furieux qu’un crocodile ait fait fuir ces proies. Ce renard n’est pas un goupil mais un loup (Roman de Renart) déguisé en carotte pour berner les lapins (vêtus de peaux de bêtes). Le crocodile était un escargot déguisé en caïman pour échapper à l’étourneau. Jeu de mimétisme, courant chez les animaux, décrit par mis à jour par Henry Walter Bates dont la plupart des travaux partent de l’Amazonie… Le mimétisme confronte trois espèces : l’espèce « modèle », l’espèce imitatrice et l’espèce dupée. Le « modèle » (carotte), le « mime » qui imite l’espèce référente (loup) et le « dupe » dont les sens confondent les stimuli (lapins) reprennent les instances du mimétisme. Ces « entre-corps » en cachent d’autres. Loup et escargot recèlent, sous leurs défroques, une couronne. Les symboles ont beau être usurpés (aucun n’est roi) ils s’affrontent pour l’honneur (Le lièvre et la tortue).

La langue de l’ironie

L’ironie pointe son museau jusque dans les choix linguistiques qui jouent sur des degrés d’homonymie et d’antonymie (Mère Sourit sourit après avoir sangloté), de paronymie (les aviateurs, descendants d’Icare, sont hilares), de proximités phonologiques (« Et chat ?« , « Ah ! Chat, ça c’est pas mal !« ).

Nombre d’expressions sont inversées comme ce couple bien connu (« la carotte et le bâton« ) détourné (« Les coups de carotte ont fait leur effet.« ) (16) La carotte est préparée à toutes les sauces : Routoutou qui a un « poil dans la main » a aussi un « poil de carotte » et les carottes qu’il tire par la « racine » sont volées dans le champ du paysan, alors « carotté ». Quand le lapin court, hors du terrier, il n’a que son pelage, mais chez lui, il enfile un habit professionnel, il va « à la mine » chercher à manger. Les galeries des garennes se transforment en galeries de mineurs, lieux de gisement où la carotte trouve un autre emploi : échantillon cylindrique tiré du sol par forage. Ce sens sera réactivé dans Plouf ! par le cochon : (« Eh ! Je suis bien, ici. Je me baigne, je nage, je plonge… Je m’amuse beaucoup, mais je m’en vais car, comme dans tous les puit à carottes, il y fait trop chaud… » « Un puits à quoi ? » s’exclame le lapin. « Un puits à carottes ! » hurle le cochon « ).

Que dire du sens de certaines expressions comme celle que le loup (déguisé en Père Noël) profère (« Avec cette astuce, on attrapera bien un gamin.« ) alors que se prépare une incroyable réplique entre le loup (déguisé en Père Noël) et une fillette (vêtue d’une cape ou chaperon rouge) : » Lâchez-moi ! Je suis une princesse… « Le loup, qui s’y connaît en artifice, dévoile le sien : « C’est ça ! C’est ça ! Et moi je suis le Père Noël ! » ?

Ces exemples illustrent deux types d’ironie : « une ironie paradigmatique qui s’attaquera à toutes les hiérarchies et jouera sur les ‘mondes renversés’ (…) une ironie syntagmatique qui s’attaquera à la logique des déroulements et des enchaînements, (…) aux diverses formes du ratage et des mauvaises évaluations… » (17)

Références et reverences

Petit signe discret à Saint-Exupéry à travers l’image d’un boa avalant un couple de chauves-souris (l’auteur dessinait, lui, un boa avalant souris et éléphant). et patronymiques (Trottinette renvoie à la BD Moustache et Trottinette, à la patinette et trotte comme la souris de Verlaine dans Impression Fausse, Totoche renvoie à la BD, Totoche, et à la » totote « , faisant naître par son suffixe » – oche « collé au suffixe » – ette », le souvenir de Gavroche et de Cosette, l’hommage à Hugo.)

Corps à corps

Philippe Corentin n’a rien oublié de la voix du conte : (Voilà c’est l’histoire d’un loup), (C’est trois loups qui font un pique-nique…), (Oh là là ! Il n’a pas l’air content l’animal. Qu’est-ce qu’il a ?), (Il tombe dans l’eau. Il s’aperçoit alors que le froma… Patatras ! Voilà le seau ! Il s’aperçoit donc que le fromage n’était que le reflet de la lune. », (C’est encore l’histoire d’un ogre mais celle-là, elle est rigolote. C’est donc un ogre…), (Bon, ça commence bien on n’y voit rien… Ah, là ça va mieux ! C’est donc une histoire de loups, de deux loups rigolos… Quoiqu’en y regardant de plus près on a du mal à croire que ce sont des loups. Ce n’est pas comme ça les loups…) (18) Une vive voix confère à l’œuvre une incroyable présence.

La parole enfantine est associée à la faim, l’appétit, le désir. Si les repas familiaux sont constitués d’aliments frustes (salades, tartes, carottes, ragoût), le goûter est central : chocolat chaud, tartes aux pommes, aux noix, aux cerises, aux moucherons, aux La voix de Philippe Corentin est pleine d’accents, chargée de dialogues sociaux, empreinte de comptines, de chansons, de sonorités, de rimes, striée de formules répétitives, de continuités, saturée d’une » opinion publique « , d’un » déjà dit « , d’un » déjà ouï « , une polyphonie qui crée un style propre : « C’est encore l’histoire d’un ogre mais celle-là, elle est rigolote. » (19)

L’auteur insère son intention parmi d’autres intentions : il « ne détruit pas les perspectives, il les introduit dans son œuvre. Il utilise des discours déjà peuplés par les intentions sociales d’autrui, les contraint à servir ses intentions nouvelles, à servir un second maître. » (20) Pour que le jeune lecteur se repère dans cette confusion de Babel, l’auteur assure physiquement une transition entre la vive voix du conteur (l’oral) et les voix sensibles du texte (l’écrit), tout en prévoyant la participation de son auditoire. Dans Patatras !, par exemple, quand le narrateur pose cette question « Tiens, aujourd’hui par exemple, c’est son anniversaire. Qui y a pensé ?« , il n’est pas rare que de jeunes voix s’élèvent pour répondre « Moi !« , manifestant ainsi leur soutien au loup. Il interveint personnellement dans le texte pour provoquer des réactions et interroger le flux du langage comme dans Zigomar n’aime pas les légumes (1992) : » Si un lapin vole, pourquoi une souris ne volerait-elle pas ? « se dit-il alors. Alors quoi ? » Même vigilance dans la réponse ( » Alors, il est allé voir un vrai oiseau. « ) où l’étrange début qui présentait le merle et le souriceau comme « un oiseau et un autre oiseau » s’éclaire. Deux oiseaux c’est deux oiseaux différents, un vrai et un faux, ce que montrait l’image. Philippe Corentin n’oublie pas que « le langage n’est pas un système abstrait de formes normatives, mais une opinion multilingue sur le monde. (…) Tous les mots, toutes les formes sont peuplés d’intentions. (…) le discours n’est pas dans un langage neutre et impersonnel (car le locuteur ne le prend pas dans un dictionnaire !) ; il est sur des lèvres étrangères, dans des contextes étrangers, au service d’intentions étrangères, et c’est là qu’il faut le prendre pour le faire « sien ». (…) Tous les discours ne se prêtent pas avec la même facilité à cette usurpation, cette appropriation. Beaucoup résistent fermement ; d’autres restent « étrangers », sonnent de façon étrangère dans la bouche du locuteur qui s’en est emparé… » (21) En devenant l’écrin du plurilinguisme, l’œuvre présente aux enfants non pas le langage mais des langages dialogiques.

Dialogue entre les formes artistiques, ici le cinéma de Godard : » Ouf ! Je n’en peux plus ! On est allés trop loin ! » dit, à bout de souffle, l’autre oiseau.« , « Qu’es-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire ? », dit Biplan le rabat-joie. (1992) et ce crocodile lisant dans sa baignoire comme Pierrot le fou.

Dialogue entre le passé et le présent : l’incipit de Perrault « Il était une fois, une petite fille de village, la plus jolie qu’on eut su voir. » devient, dans Mademoiselle Sauve-qui- peut « Il était une fois, une petite fille, la plus espiègle qu’on eut su voir.« .

Dialogue entre des logiques adultes et des logiques enfantines : » « Dis maman ! pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ? » » Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d’insectes et qu’en hiver il n’y a d’insectes qu’en Afrique « , répond la souris à son souriceau. » Si, pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger ! » insiste Pipioli le souriceau. » » Si un lapin vole, pourquoi une souris ne volerait-elle pas ? » se dit-il alors.

Dialogue entre les niveaux d’énonciation : « Le voilà ! Le voilà ! » crie quelqu’un dans Patatras ! au moment où le loup touche au but d’un long jeu de piste qui devait le conduire à son gâteau d’anniversaire. Puis le texte continue ainsi : « Le voilà par terre ! » Il est évident que le présentatif vient de changer de nature et peut-être de bouche.

Le sujet ne sort pas scindé mais fortifié de cette aventure comme le montre ce passage du « je » au « nous » puis au « on » dans Les Deux goinfres (1997) : « Maman me dit tout le temps : » Bouboule, tu vas être malade à manger autant de gâteaux. Tu vas faire des cauchemars ! « Bouboule, c’est moi et c’est vrai que j’en mange beaucoup, des gâteaux. Attention, Pas tous les gâteaux. Je ne mange pas n’importe quoi. J’ai mes préférés. Et j’en ai plein, des gâteaux préférés et je peux en manger plein, si je veux. Plus même. Mon plus préféré, c’est celui-là. Au chocolat. Plus il est gros, mieux c’est bien. Mon plus préféré comme chien, c’est Baballe. C’est mon chien. Lui aussi il aime les gâteaux et il n’est pas né le gâteau qui nous rendra malades. Ce soir-là, alors que la nuit venait de tomber, nous, on venait de finir nos gâteaux. Et contrairement à ce qu’avait prédit maman, on n’était pas du tout malades, sauf que… «

Quand la littérature (sens et forme) réagit sensiblement aux atmosphères sociales, le lecteur peut entrer dans l’œuvre en tant que créateur, dans une position axiologique ou sa perception ne vise pas des mots, des phonèmes, un rythme mais s’accompagne de mots, de phonèmes, de rythme. Il embrasse le contenu, l’informe, le parachève, « con-sonne » avec lui, maître de l’activité de bout en bout dans: « le sentiment d’une activité valorisante (…) nécessitant l’unité subjective de l’homme sentant et voulant« . (22)

Le mouvement perpétuel d’un vol d’insectes venant de nulle part et allant on ne sait où laisse derrière lui indifférence, crispation ou ravissement. Dans Biplan le rabat-joie (1992) nulle histoire sinon le long road-movie de deux moucherons en quête de sensations mais incapables de saisir l’aventure qui les poursuit de bout en bout sous la forme de l’araignée. « Bibi, qu’est-ce qu’on fait ? « , demande, au début de l’album, le moustique au moucheron. » Quoi qu’est-ce qu’on fait ? Je n’en sais rien ! » dit Bibi. » Qu’est-ce que tu veux faire, toi ? « , » Je ne sais pas, moi ! On fait ce que tu veux ! « , répond Moustique. À la fin de l’album, le dialogue n’a pas varié d’un poil : » Bon ! Alors, qu’est-ce qu’on fait ? « , demande Moustique le moustique. » On fait ce que tu veux ! » répond Bibi le moucheron. Cette suspension du temps narratif n’est pas sa destruction mais la dilatation d’un autre temps, celui de la lecture interprétative, entreprise créatrice se saisissant du vide de la parole et du silence de l’action pour exister. Ici, l’image montre une aventure dont le texte ne s’empare pas (menaces de l’araignée, de l’oiseau, de l’homme, risque de noyade dans le verre de vin…) et le texte dément toute idée d’événement fictionnel pourtant mis à l’image : « Le film était nul, on n’a joué à rien et on n’a même pas vu l’araignée. » Dans ZZZZ… zzzz…., autre vol de mouches, le narrateur emploie l’espace pour rejeter l’intrigue : » Une histoire de mouches ? Et puis quoi encore ? Elles peuvent toujours attendre. Non, mais des fois ! Ho ! ça ne va pas la tête ? » Le temps, dans ces deux albums, n’est pas celui de l’action mais celui de l’écoulement des heures, leur fuite inachevée, l’espace vide et plein de l’ennui seulement rompu par une intimidation de scarabée ou de coprophage et une bagarre avec des poux ou des Suisses Allemands. Des vétilles.

Audace de l’auteur pour enfants qui ne cherche pas à les divertir mais à les installer dans la durée, la linéarité régulière et monotone du temps qui passe : (« Je voudrais bien que tu me dises quand tu ne t’ennuies pas ! » s’énerve le moustique. » Tu t’ennuies le matin, tu t’ennuies l’après-midi, tu t’ennuies le soir, tu t’ennuies tous les jours. Je ne vois pas pourquoi aujourd’hui, jeudi, tu ne t’ennuierais pas. « ). En refusant tout » emploi du temps « , le moucheron espère-t-il échapper à l’absence de signification de l’existence ? Dans ZZZZ… zzzz…., l’album s’organise autour d’une histoire en train de se faire (work in progress). L’auteur place son narrateur (Monsieur Corentin) dans la situation d’une » histoire » qui viendrait » le chercher » : » Voilà le bonhomme… C’est lui, je le reconnais !… on va lui dire deux mots. « . Il expose ce » vague magma d’émotions » (23) , préexistant à l’écriture constitués d’allers-retours entre lui et la page, lui et ses lecteurs : » Bon, ça commence bien, on n’y voit rien… Ah, là ça va mieux !… Ah ! Ils se sont retournés… Bon, alors c’est quoi cette histoire ?… Ah, elles parlent ! C’est déjà ça… en français ! Ça c’est bien… Mais ça parle de quoi ?… On n’y comprend rien… Et c’est quoi ça ? Et bing ! Ouille !… Ça, ça devait arriver… Et allez donc ! Un chat maintenant… Il ne manquait plus que ça… Bon, ça va ! On arrête là !… ça suffit ! Tout cela devient grotesque. On ne sait pas qui est qui ! Qui fait quoi ! Qui va où !… Tiens, quelqu’un…, etc. » L’auteur invente devant son lecteur l’histoire qu’il ne saura imaginer sans lui. Il donne à l’écriture la fonction majeure » d’une écoute qui ne soit pas pure réceptivité mais activité. Ré-énonciation. Celle du lecteur. » (24) Il ne parle pas aux enfants il les écoute l’écouter » une écoute traversière (…) l’écoute des autres écoutes. » (25) Plusieurs fois le moucheron tentera d’infléchir l’action du père par des » idées » à lui : « Z’ai la très grosse idée qu’elle est zéniale… si on passait d’abord à la pâtisserie… (…) Dis papa ! Zzze pense à un truc…. La souette idée que ze viens de penser…. Papa ! Zuste encore un truc… » Mais le père n’entend pas poursuivant son projet non explicité : « Bon, allons-y ! N’aie pas peur. Suis-moi ! Ce n’est pas loin. » Aucune place pour le rejeton qui concentre son désir dans une seule question ( » Papa ! Tu m’écoutes ? « ), s’épuisant vainement à faire exister une parole subjective. Le vrombissement du titre (ZZZZ… zzzz….) peut alors se lire comme la forme zozotée du pronom personnel d’une première personne qui peine à être un inter-locuteur. Philippe Corentin ne fait pas qu’entendre cette difficulté des enfants, il met en scène une représentation littéraire du langage où tous les mots sont pesés, pensés, distanciés. En cela » il se démarque radicalement du mélange des langages chez les prosateurs médiocres, mélange superficiel, irréfléchi, sans système, frisant souvent l’inculture. » (26)

Homme de culture, respectueux des enfants, Philippe Corentin fait de la littérature un jeu sérieux mais pas pesant. En cela, il poursuit la grande lignée théâtrale qui va de la pantomime au théâtre de boulevard : « Faites sauter le boîtier d’une montre et penchez-vous sur ses organes : roues dentelées, petits ressorts et propulseurs. C’est une pièce de Feydeau qu’on observe de la coulisse. Remettez le boîtier et retournez la montre : c’est une pièce de Feydeau vue de la salle – les heures passent, naturelles, rapides, exquises.« , disait Sacha Guitry Il a l’air rigolo comme ça, mais il ne faut pas s’y fier. C’est un as, un malin, un futé. Un diable de créateur.

Professeur des écoles et d’IUFM désormais en retraite, chercheuse, présidente de l’AFL (Association Française pour la Lecture), conférencière infatigable, Yvanne Chenouf a publié de nombreux articles et ouvrages personnels et collectifs à propos de lecture et de livres pour la jeunesse dont Lire Claude Ponti encore et encore (Etre, 2006). Grande adepte des « lectures expertes ».

.

(1) Conte n° 3, Texte de Ionesco, Jean-Pierre Delarge, 1970

(2) Ah ! Si j’étais un monstre, Marie-Raymond Farré, Hachette, 1979. En 1990, il a illustré 365 devinettes énigmes et menteries de Muriel Bloch, chez Hatier

(3) « Tête à tête avec Philippe Corentin « , Bernadette Gromer, La Revue des livres pour enfants, n° 180, avril 2008, p. 51

(4) Le Loup blanc, Philippe Corentin, Hachette, coll. Gobelune, 1980

(5) « Tête à tête avec Philippe Corentin « , Bernadette Gromer, La Revue des livres pour enfants, n° 180, avril 2008, p. 52

(6) Conte n° 3, Texte de Ionesco, Jean-Pierre Delarge, 1970

(7) Ah ! Si j’étais un monstre, Marie-Raymond Farré, Hachette, 1979. En 1990, il a illustré 365 devinettes énigmes et menteries de Muriel Bloch, chez Hatier

(8) « Tête à tête avec Philippe Corentin « , Bernadette Gromer, La Revue des livres pour enfants, n° 180, avril 2008, p. 51

(9) Le Loup blanc, Philippe Corentin, Hachette, coll. Gobelune, 1980

(10) « Tête à tête avec Philippe Corentin « , Bernadette Gromer, La Revue des livres pour enfants, n° 180, avril 2008, p. 52

(11) L’Opossum qui avait l’air triste, Franck Tashlin, L’école des loisirs, coll . Mouche, 1991

(12) Ma Vallée, Claude Ponti, L’école des loisirs, 1998

(13) « … marginaux, vagabonds, « barbares » (…) voyageurs, nomades sans feu ni lieu, tous personnages qui incarneront une quelconque marginalité ou variations sur le thème de l’étranger ou de l’intrus [sont] les personnages exemplaires de cette marginalité qui définit un genre à tonalité globalement ironique et critique. », L’ironie Littéraire, Philippe Hamon, Hachette, p. 116

(14) Dans La Petite fille du livre (Nadja, L’école des loisirs), les personnages vont aussi à la rencontre de leur auteure.

(15) Extrait audio et texte de Jean-Paul Sartre, Huis clos, Emen, 1964 et Gallimard, 2004.

(16) Il y a un chien mutant dans Le Loup blanc : » Notre corniaud de bonne augure, qui avait changé de camp… » Jean-Paul Sartre, « L’existentialisme est un humanisme »

(17) Dialogues de bêtes, p. 65

(18) Vinci a créé la machine volante à partir de la chauve-souris : » ses membranes sont l’armature, la charpente des ailes «

(19) Jankélévitch, L’Ironie, Flammarion, 1999, pp. 130-131

(20) Le Chien qui voulait être chat.

(21) Philippe Hamon, L’ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1996, pp. 69-70

(22) Plouf !, Tête à claques, Patatras !, Plouf !, L’Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau, Zzzzz, Philippe Corentin, EDL

(23) L’Ogre, le loup, la petite fille et le chou, Philippe Corentin, L’école des loisirs, 1995

(24) Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, coll. Tel, 1978, p. 120

(25) Mikhaïl Bakhtine, pp. 114-115

(26) idem, p. 77