L’album comme le roman est un art du temps. Il ne se borne pas à présenter au lecteur une temporalité uniquement liée à la succession des évènements qui forment l’intrigue. Les temps internes à la fiction entre en conflit d’ordre et de durée avec la narration qui leur sert de véhicule. Laissons de côté les temps externes : le temps de l’écrivain, le temps du lecteur, le temps historique pour nous attacher à quelques dimensions des temps internes : le temps de la fiction, le temps de la narration, le temps de la lecture. La présence du temps et son passage sont souvent suggérés par les changements atmosphériques, les modifications apportées par une saison, une action humaine (Dans Au petit bonheur, le peintre achève l’enseigne de page en page). La transformation des lieux est plus ou moins suggérée, de même le vieillissement des personnages (Tour de Manège). La datation s’effectue parfois par rapport à un évènement historique fortement appuyé dans les illustrations (Rose blanche, L’étoile d’Erika, Le temps des cerises).

L’auteur peut faire le choix d’une indétermination du temps, commencer par il était une fois sans pour autant écrire un conte. Dans Les Trois Clés d’or de Prague, Peter Sis joue avec cette indétermination. L’album se situe initialement par rapport au futur du narrateur. Il commence par une lettre venant de New York, adressée à Madeleine qui n’est encore qu’une « petite fille joufflue » : elle ne sera en mesure de comprendre le sens de la lettre et de l’album qu’au « XXIème siècle ». L’histoire proprement dite commence également comme une lettre : « Madeleine ». Au lieu de choisir un déplacement temporel, le narrateur choisit un déplacement spatial : il se trouve soudain transporté à Prague, en montgolfière. Il reconnaît la ville de son enfance et, au présent de l’indicatif, évoque ses souvenirs. Il n’y a pas, à proprement parler, d’histoire chronologique… tout au plus un prétexte à visiter la ville : il s’agit en effet de retrouver les trois clés – liées à des contes d’enfance – qui ouvriront les trois serrures de sa maison natale. La dernière page propose un raccourci temporel. Dans la maison, on discerne le fantôme des parents, la mère à la cuisine, le père lisant son journal. Le texte dit : « J’entends ma mère (…) le dîner est servi ». Comme si le passé lointain se nouait avec le présent où Madeleine est une petite fille …

Chaque auteur/illustrateur a sa façon de rendre sensible le déroulement du temps, y compris en exploitant la matérialité du livre : album tout en longueur (Moi, j’attends), lecture dans un sens puis dans l’autre, quatrième de couverture qui invite à poursuivre le récit, à le reprendre en boucle. En ce qui concerne la gestion du temps dans les histoires des albums, il faut s’attacher aux deux aspects que sont l’ordre et le rythme des actions dans le récit pour montrer comment ils sont rendus visuellement. Dans la très grande majorité des albums, le récit se déroule de manière linéaire et les illustrations se suivent donc chronologiquement. Mais il existe bien des albums avec des flash-back. Il est alors intéressant de remarquer comment ces retours en arrière sont exprimés graphiquement. Dans une image, le rythme peut être exprimé grâce à certaines techniques de dessin qui sont aptes à donner un sentiment de plus ou moins grande vitesse : le style plus ou moins nerveux du trait, la plus ou moins grande netteté du motif, l’utilisation ou non de la perspective ou encore l’usage de techniques couramment utilisées dans les bandes dessinées (traînées de vitesse, effets stroboscopiques). S’agissant d’une succession d’images, il existe différentes techniques bien connues de la bande dessinée qui permettent de rendre la vitesse des actions qui s’enchaînent. Ainsi l’album est une initiation au temps, à travers texte et image.

Le projet esthétique n’impose aucune limitation aux figures du temps qu’il cherche à objectiver au moyen de signes graphiques ou chromatiques et sous une forme accessible au regard. En revanche le calendrier, forme prise par quelques albums (Bientôt Noël), ou présent en partie dans les illustrations institue une image publique et utile du temps. Il semble totalement voué aux temps cadres puisqu’il s’applique à la mesure collective de la durée et à la prévision des intempéries. Ces deux modalités de la représentation se chargent, par contre, de donner une vue concrète et même figurative d’un objet que l’on présente généralement comme une notion abstraite ou un concept flou.

Mais les albums présentent aussi l’idée de temps en rendant plus facile à l’enfant la compréhension de ce concept abstrait ; l’histoire favorisant l’étayage de la réflexion. Les livres de jeunesse proposent une mise en forme d’un monde et la fiction, en donnant une image du monde, donne un modèle pour penser ce dernier. Michel Piquemal dans la préface à son livre Les philo-fables parle du texte comme « un support narratif » pour « dialoguer avec l’enfant » car écrit-il : « il est difficile d’appréhender par exemple les concepts de liberté et de justice de manière abstraite. Mais il est plus facile de le faire à partir de l’apologue de Diogène et les lentilles ou de la célèbre fable de La Fontaine, Le loup et le chien, ou bien encore à travers le personnage mythique d’Antigone chez Sophocle. Ces récits nous posent de vraies questions. Pour le concept de temps il nous vient rapidement en mémoire Le lièvre et la tortue, mais aussi des reprises de ce thème dans des albums. Temps, argent, conception du bonheur sont ainsi associés dans Le voyage d’Henry.

Bien des albums illustrent l’idée de durée, de cycle, de rythme, parce qu’ils fonctionnent avec une structure comme la randonnée par exemple, des rythmes comme dans les comptines. D’autres, destinés à des enfants plus âgés ouvrent sur une vision du temps qui passe inexorable, sur la force du souvenir.

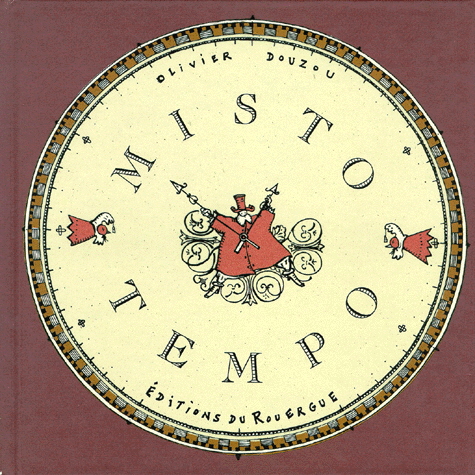

Misto tempo est sans doute l’album incontournable par rapport au temps, parce qu’il en présente toutes les facettes. Il illustre parfaitement cette difficulté à penser le temps, le désir de l’Homme qui a toujours cherché à l’arrêter (suspendre son vol ; prendre des vacances). On pourra noter que Misto Tempo ne vieillit pas : il ne peut s’arrêter, il ne peut donc pas mourir ( « longue vie Misto Tempo ; il ne connaît pas le poids des ans » ). Les hommes essaient depuis des siècles de mesurer le temps. Misto tempo est là depuis toujours, aux côtés de la Lune et du Soleil, marchant comme un funambule sur les fuseaux horaires, ne se laissant ni suspendre, ni arrêter, ni ralentir, ni étirer… Il loge dans le balancier d’une grosse horloge, il est l’ami des pendules, des montres, des coqs et même du coucou qui sort de sa boîte. L’album file les expressions relatives au temps : celles comprenant le mot temps (remonter à la nuit des temps, être dans l’air du temps, faire quelque chose en deux temps trois mouvements, venir en un rien de temps…) et celles dans lesquelles le mot temps est absent (aller bon an mal an ; les lendemains qui chantent ; partir aux aurores ; vivre à la petite semaine ; depuis des lustres ; ce n’est pas demain la veille…). Le récit débute à une heure et se termine à vingt-quatre heures et ainsi la boucle est bouclée. C’est le renouvellement de cette mesure qui permet au temps de poursuivre son chemin. Le temps a traversé tous les âges (« il a connu tous les rois ») et il concerne toute la planète (l’homme noir, le Tibétain).

Exister dans le temps, c’est être soumis à cette loi du devenir qui est par nature paradoxale : une succession, un changement. Le temps est la manière même dont nous percevons le changement. Le temps est lié à notre condition humaine, à notre finitude.

Avec l’expérience de l’attente, le temps est tantôt ce qui semble se dilater, se contracter. Nous percevons la continuité et l’épaisseur quasi-matérielle d’une durée. C’est ce que Serge Bloch nous fait ressentir lorsqu’il figure dans Moi, j’attends, l’étirement de l’attente et du temps qui passe. Le lecteur suit le bout de fil rouge, le fil de la vie, dans des pages ou l’attente est à la fois pleine de tristesse et d’espoir. L’attente, la difficulté de se représenter le temps qui passe, l’oubli, le chagrin se trouvent mêlés dans Je t’aime tous les jours. Le temps qui passe est noté par les saisons. Ainsi dans Lundi de Anne Herbauts un pingouin a deux amis, Théière et Deux-Mains qui viennent le distraire de son attente du jour suivant. Ensemble, ils jouent du piano, passent du bon temps, le printemps, l’été, l’automne. Mais l’hiver arrive avec son souffle glacé et un mauvais présage. Sous le relief de la neige, le pingouin s’efface peu à peu jusqu’à disparaître. Mort, son souvenir s’imprimera en creux dans les pages pour rester tout près des lieux et des êtres aimés.

Dans Feng, fils du vent de Thierry Dedieu, le jeune asiatique, cherche auprès de son maître, le secret du cerf-volant le plus stable, le plus maniable, le plus véloce. Il acquiert peu à peu un savoir-faire qui lui vaut des honneurs. Mais il sent que son art n’égale pas encore celui de son maître. Il doit encore chercher, redouble d’efforts mais rien n’y fait. Ses cerfs-volants caressent les nuages mais ne volent jamais au-dessus des cieux jusqu’au matin où l’âme du maître défunt quitte le monastère emportant avec elle une des extrémités de la corde du dévidoir. Le récit illustre le fait qu’il faut une vie pour apprendre, pour faire et parfaire. L’expérience humaine s’inscrit dans la durée. Les gens pressés ne peuvent trouver le bonheur

Les évènements de la vie se succèdent sans toujours pouvoir être décryptés. Il y a ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas. Ce qui est proche et ce qui est loin. Ce qui est vraisemblable, ce qui est rêvé. Les éléments et les souvenirs s’entremêlent. Dans Le chemin bleu, Anne Brouillard propose un travail de la mémoire, de l’envie au désespoir, du rêve aux aspirations déçues. Par une succession de va-et-vient, elle invite son lecteur à suivre ce cheminement, ce parcours de vie. Le temps est la pulsation même du vivant. L’impossibilité de revenir en arrière rend possible le projet. C’est l’avenir qui permet de donner un sens au passé. Le temps est ce qui mesure l’homme et ce que l’homme forge à sa mesure. Le temps est disparition du passé et inexistence de l’avenir. Mais l’existence humaine fait de cette loi, la trame d’une vie. C’est cette conception que nous retrouvons dans Longtemps de Claude Clément et Jame’s Prunier.

La mémoire n’est pas seulement conservation du passé, elle est aussi ce qui fait se rejoindre en nous une multiplicité de sensations et c’est bien ce que l’on retrouve dans bien des ouvrages de Béatrice Poncelet comme Chaise et Café. Le temps altère les choses, la vision du texte s’altère. Dans Les Cubes, on peut savourer un très beau travail sur le souvenir et la mémoire. L’enfance qui n’est plus, se trouve dans le temps passé, qui n’est plus; mais quand l’auteur l’évoque et la raconte, il regarde son image dans le temps présent car elle est encore dans sa mémoire. Le livre est aussi un bel hommage à la mère, à toutes les mères. Car ici les cubes, ces « dessins de côté » sont comme d’instants d’une seule et même histoire : celle où s’installe la vieillesse, celle où on se remémore les instants joyeux de la vie, celle où l’on fait véritablement, de manière intime, acte de mémoire. L’individu appartient au temps et, à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Avec Chez elle ou chez elle, la relation entre souvenir et mémoire est posée tout à la fin. La petite fille se demande ce qu’elle retiendra volontairement, et ce qui lui reviendra malgré elle de cette enfance qui la faisait aller chez lui, chez Elle, chez elle, chez eux.

Le thème de la vie qui constitue la meilleure objectivation du temps vécu (time of live) est connoté par les images de la vieillesse et de la mort. Bien des albums abordent cette question du cycle de vie. Trois éléments importants sont souvent présents pour permettre aux personnages de dépasser leur peine : la participation du défunt au cycle de la vie ; la transmission. Ainsi, dans Reviens Grand-mère, Bessie grandit, a une fille qui a les yeux verts et les taches de rousseur de son arrière-grand-mère et apprivoise les oiseaux comme elle. « C’est comme si Grand-mère n’était jamais partie ». De même, dans Ce changement-là, le père taille les haies du jardin que le grand-père entretenait. Et les enfants dans Au revoir Grand-Père vont nourrir ses poules. Le message qu’une vieille femme sur le point de mourir à un jeune Indien dans Croissant de lune chante le récit de sa vie après lui avoir enseigné son savoir-faire. Lorsqu’il comprend qu’il ne la reverra pas, il se sent triste mais calme et plein d’espoir. Dans Où est parti Baltus ?, la transmission est symbolisée par la petite valise de prestidigitation que Baltus offre au narrateur et qui lui permettra d’apprendre des tours de magie à son frère. La fillette de Grand-Père est mort écrit à son grand-père pour lui dire au revoir. Elle évoque son souvenir, sachant qu’il restera toute sa vie dans son cœur. Enfin, elle lui écrit pour lui raconter son rêve, où elle s’est envolée comme un oiseau jusqu’à son nid. Dans Au revoir Grand-Père, les moments de tendresse et de complicité entre les enfants et leur grand-père reviennent en mémoire aux enfants, qui croient entendre sa voix dans le murmure du vent, tandis qu’un air d’accordéon leur rappelle qu’il est toujours vivant dans leur mémoire. L’enterrement est aussi une occasion de venir dire au revoir pour les enfants et de se souvenir des bons moments passés ensemble. Ils ont cueilli des fleurs du jardin, puis vont nourrir les poules, façon de prolonger les gestes et la mémoire du grand-père tout en rendant hommage au travail qu’il accomplissait. Quand le vent murmure, ils croient entendre la voix de leur grand-père, et communiquent avec lui par delà la mort. Lorsqu’ils entendent un air d’accordéon ils comprennent qu’il sera toujours vivant dans leur mémoire.

Qu’il s’agisse de garder le souvenir ou de le retrouver, la mémoire est opposé à l’oubli, synonyme de perte et de destruction, mais aussi parfois de libération. A l’ambivalence de l’oubli, correspond celle de la mémoire. Survalorisée, elle est le signe de puissance intellectuelle. Mais elle est aussi poids, lourd à porter pour ceux qui s’enfermeraient dans leurs souvenirs et ne peuvent plus envisager l’avenir Le propre des durées individuelles est qu’elles possèdent un contenu différent pour chaque conscience.

Anne Rabany est membre du CRILJ depuis 1975. Elle a trouvé auprès de cette association les ressources et les accompagnements nécessaires à différents projets qui ont jalonné sa carrière : pour la mise en place des BCD, la formation des personnels lorsqu’elle était Inspectrice départementale puis directrice d’Ecole normale, pour l’animation et le suivi des Centre de Documentation et d’Information des collèges et des lycées en tant qu’Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale Etablissement et Vie Scolaire et, actuellement, pour préparer des cours en tant qu’enseignante au Pôle du livre de l’Université de Paris X.