Invitée du festival Haltes Nomades d’Aspet, le mercredi 7 octobre 2015, Anne Herbauts est questionné par Martine Abadia, présidente du CRILJ Midi Pyrénées.

.

Martine Abadia – Anne, j’aurais pu faire de vous une présentation très académique : vous êtes reconnue comme une des grandes auteures-illustratrices de notre temps, vous avez étudiée à l’université, vous êtes lauréate de nombreux prix dont une première distinction à Bologne, en 1999, je crois, le prix Baobab en 2003, et plus récemment, en 2013, le prix Sorcières pour l’album De quelle couleur est le vent ? On vous qualifie souvent d’artiste plurielle, d’albums et de BD (c’est ce que l’on connaît le mieux), mais aussi de courts métrages et de films d’animation (ce que l’on connaît moins).

Vous aurais-je pour autant présentée ? Non car vous êtes une artiste singulière tout comme les héros de vos albums. Vous avez gardé de l’enfance le goût du quotidien, des moindres petites choses, le goût de l’étonnement, de l’exploration, une certaine fragilité qui s’illustre par ce que vous appelez « la maladresse de mon geste graphique » et vous avez un rapport au temps qui rappelle celui qu’ont les enfants, rapport au temps que l’on retrouve dans la plupart de vos ouvrages.

Mais en même temps vous vous interrogez sans cesse sur votre œuvre. Vous êtes dans le doute, dans l’incertitude, dans le besoin incessant d’analyser et de comprendre votre processus créatif, ce qui vous rend parfois presque insaisissable.

Lorsque nous avons préparé ce temps de rencontre, nous avons choisi de délaisser la forme conférence qui nous paraissait peu adaptée et nous avons préféré une mise en jeu, un jeu sérieux bien sûr (puisque nous sommes entre gens sérieux), une mise en jeu lancée comme un défi à travers trois mots que nous avons choisis parmi ceux qui caractérisent votre oeuvre, une mise en jeu qui va bien sûr entraîner une « mise en je ». Ces 3 mots : caillou, papier, ciseau.

Nous avons eu un débat autour des mots caillou, pierre, rocher. Nous avons retenu le mot caillou car c’était la forme et le toucher un peu doux qui vous intéressait. Il se trouve que le caillou que l’on rencontre souvent chez nous, c’est le galet. Nous sommes au bord de la Garonne, on y trouve beaucoup de galets et cela nous semblait très contextualisé. Pourquoi donc le choix du caillou et pourquoi, de manière plus générale, les objets du quotidien, ceux que nous ne voyons plus d’ordinaire, tiennent-ils une telle place dans votre imaginaire ?

Anne Herbauts : Il y a déjà plein de questions là-dedans. Pourquoi j’aime bien le caillou et la pierre ? Parce que cela me permet déjà de parler du texte et de l’image. C’est quelque chose qui est très important dans mon travail. Je travaille le texte et l’image en même temps, en parallèle, dès le départ. Quand j’écris, dans l’album De temps en temps que « je ne comprends pas pourquoi le mot merle revenait toujours dans mon image », cela montre que je bascule sans arrêt. J’écris avec des images et je peins avec du texte. Les deux sont toujours en miroir, en jeu : je dis quelque chose, je l’inverse avec l’image, je contrarie.

Alors, le caillou, c’est un objet que j’aime beaucoup car si on peut aller de la miette au gravier, on peut aussi partir vers la météore et, quand on pense météore, on est déjà très loin. On peut donc passer de la miette à la météore et, dans mes livres, il y a toujours l’infiniment petit et l’infiniment grand qui se rejoignent. C’est jouer sur les opposés. Le caillou, c’est aussi quelque chose qui est très facile à dessiner. C’est, en quelque sorte, un rond. A partir du moment où je joue sur le rond, on est dans le dessin mais un peu aussi sur la tâche et donc on glisse très vite vers le point, le point de la ponctuation. Cela veut dire que l’image peut être utilisée dans le livre comme ponctuation. L’image ne sert pas juste à mettre une image sur le texte, l’image participe à l’écriture. Une image peut freiner, ralentir, pousser, remplacer la lecture du texte. La ponctuation est très importante dans mes images et, aussi, dans mon texte. J’utilise beaucoup les virgules, je répète plusieurs fois les mêmes mots car un mot quand on le répète, (on parlait tout à l’heure d’objets du quotidien qu’on ne regarde plus en fait), il devient bizarre au bout d’un moment et c’est comme quand on apprend une langue étrangère On revoit sa propre langue autrement. Parce que les mots étrangers, eux, sont tout neufs. Si vous prenez le mot « bouilloire » en français. Vous le répétez trois fois. Ce n’est plus le mot bouilloire ordinaire. On imagine l’eau qui bout dedans. Il y a tout un jeu sur les sons qui composent ce mot mais aussi sur l’image qu’on s’en fait et la bouilloire a une forme ronde…

En bref, la répétition c’est ma façon de donner un rythme, une scansion, et, aussi, d’interroger chaque mot. C’est vous dire que tous les mots comptent, même les mots pas extraordinaires. Le mot « hier », par exemple, si on le répète plusieurs fois, on n’arrive plus à le mettre dans sa bouche. Quand on déploie un mot, on se rend compte que la langue est fabuleusement riche. Le mot a fait des voyages dans le temps, il a vieilli, il a changé. Il a aussi des significations différentes selon sa place, son usage. Du coup, quand on le répète, on pousse le lecteur à s’interroger. On reprend le mot bouilloire, on va chercher dans sa tête toute une collection de bouilloires, les bouilloires des grands-mères et, hop, on fait voyager tout ça. Avec très peu de mots, on va pouvoir occasionner un bazar pas possible !

Si vous ajoutez à la puissance de la langue, la puissance de l’image, cela fait un sacré paquet. Tout cela pour le simple petit caillou. Et c’est très chouette d’arriver à des éléments graphiques simples. Le caillou c’est un simple caillou mais on peut jouer sur les échelles. Si on part sur l’idée d’un caillou dans la chaussure, ce n’est plus un caillou, c’est le début d’une histoire. Après, si je dessine, à côté du caillou, une maison, ce n’est plus un caillou, c’est une montagne et, si je rajoute au caillou, une petite trompe, avec une lune au-dessus, eh bien le caillou devient un éléphant dans la nuit. Le caillou me permet cela parce que c’est une forme basique, graphique, qui permet tout. Il devient des objets qui ne sont plus uniquement des objets, mais presque des mots, quelque chose qui relève du signe et c’est sur un troisième langage sur lequel on va pouvoir jouer.

Si j’aime autant les cafetières, c’est que, si je leur mets deux chaussures, elles trottent. Ce sont des objets qui ont des attitudes presque humaines. Les chaises aussi disent beaucoup. Vous allez voir quand vous allez quitter la salle tout à l’heure, on pourra savoir comment vous étiez assis par rapport à moi et ce qui s‘est passé. Parce que les chaises bavardent comme nous. Elles gardent la forme humaine et, quand on les abandonne, elles gardent et racontent les traces du passé.

Donc, ça, c’était pour le caillou…

MA – Eh bien, passons au papier.

AH – Juste une transition vers le papier. Ce caillou, c’est un objet pauvre. Un galet est certes plus beau que tel ou tel minerai, mais il est pauvre quand même. Qu’est-ce que c’est qu’un livre ? Le livre c’est du papier, un carton et, parfois, du fil et de la colle. C’est finalement très simple à faire : plié, collé, cousu… Mais le simple fait de sa simplicité ouvre des multitudes de possibilités. Cela constitue sa richesse parce que, dès lors, on peut y écrire tout ce qu’on veut.

MA – Oui, et quand on parle de papier avec vous, on voit qu’on en vient tout de suite à l’objet livre. Le livre est, pour vous, déjà un objet qui se tient dans les mains. Il y a un rapport sensuel au livre. Ce sont aussi des pages qui défilent comme le temps. Ce livre, il est matière, une matière essentielle. Dans un interview à Vivons Livres, à Toulouse, en 2010, vous disiez que vous étiez fidèle aux éditeurs Esperluète et Casterman car peu d’éditeurs accepteraient vos exigences en matière de confection du livre. Le choix du papier est pour vous fondamental car il participe à la narration. Pourriez-vous illustrer cela au travers de quelques ouvrages ?

AH – Il y a peut-être d’autres éditeurs qui le feraient, mais Casterman m’offre une très grande liberté dans les papiers utilisés tout en étant une très grosse maison : papiers glacés, papiers plus ordinaires, etc.

Pourquoi l’éditeur accepte de jouer le jeu ? C’est parce que ce n’est jamais un caprice. Très vite, quand j’explique le projet, cela devient une justification et ce n’est jamais absolu car, quand on construit un livre, on est devant un médium pauvre, mais aussi, contrairement à la peinture, on est en même temps au centre d’un tas de disciplines. On peut tout faire en illustration : de la photo, de la sculpture, etc. Mais le livre, cet objet, releve de la production industrielle, de l’édition, de la vente et, de ce fait, il y a des contraintes de fabrication et de prix qui sont des limites qui nous aident à aller plus loin. Cette situation met un cadre et, paradoxalement, au lieu de s’éparpiller, on va le plus loin possible dans ce cadre qui nous restreint.

Quand on écrit un livre, on n’est pas juste avec un texte et des images. Quand je porte un projet à l’éditeur, il me dit : « On n’est pas contre, mais on va envoyer le projet à la production et ils vont nous en donner le coût ». Si on obtient un coût de production de 327,00 euros, ça n’a pas de sens.

Les livres des éditions Esperluète sont des livres plus fragiles. Même le choix de l’éditeur fait partie de l’écriture. On sait que les livres d’Esperluète, fragiles, vont prendre une certaine place sur les rayonnages de la librairie et que ceux de Casterman vont être tirés à 8000 à 10000 exemplaires sur les rotatives. Ce sont des livres qui ont déjà supporté les rotatives ! Ces livres, ils n’ont déjà pas le même corps, physiquement parlant, que les livres publiés chez Esperluette. On le sait, ça, quand on écrit. Publier Sans début ni fin chez Casterman n’a pas de sens même par rapport au texte. Ce serait comme crier un poème dans un hangar métallique. Tout cela pour dire que tout est lié. L’éditeur fait partie de l’écriture, tout comme le diffuseur et le libraire. On ne fait jamais un livre tout seul.

Un auditeur – Mais, ça, vous ne le savez pas quand vous vous mettez à l’écriture ?

AH – Si, je sais que je vais faire, par exemple, ce livre pour Esperluète. Je sais à qui je vais le proposer. Mais parfois cela peut changer en cours de route. Pour le dernier, je me suis dit que cela n’irait finalement pas pour Esperluète et j’ai continué mon projet en ayant en tête un autre éditeur.

Sur les supports, je voulais dire que j’avais démarré un nouveau projet autour d’un film d’animation sur un scénario que j’avais en tête depuis des années, mais, finalement, j’ai renoncé car c’est trop d’énergie. Ce que je veux dire c’est que, lorsqu’on écrit, il faut savoir pour quel support on le fait : un spectacle de marionnettes, un album, un dessin animé, etc. On peut adapter en changeant de support mais, alors, il faut tout réécrire. Quand on écrit un livre, tout compte et j’ai la chance d’avoir des éditeurs qui me laissent arriver avec un objet complet.

J’aime bien expliquer comment je fais tout un livre pour que vous en compreniez le cheminement, la construction. Et pour illustrer, j’ai choisi un livre un peu particulier, De quelle couleur est le vent ? Je vais vous prouver que le livre c’est du vent.

Ce projet a été un peu long. Il est né après une réunion en Italie où j’étais invitée par le Prix Tactus, prix organisé par une association, Les doigts qui rêvent, à Dijon, qui a pour vocation de développer les livres tactiles pour les non-voyants. Le problème, disait-il, c’est que, le plus souvent, les livres pour non ou mal voyants se résument à traduire en braille le texte et à faire une illustration en volume. Les responsables de cette association n’étaient pas satisfaits de la chose et ils m’ont donné une leçon en me montrant un dessin qu’ils avaient affiché dans leur bureau. C’est un très bon moyen mnémotechnique pour se remettre les choses au point, pour imaginer la représentation des choses de lecteurs mal voyants. En fait, ce dessin disait qu’il ne faut jamais traduire mot à mot ou image par image. Le dessin, c’était juste trois traits horosontaux calés sur un trait vertical. C’était le dessin évident d’un enfant aveugle : « Je tiens la barre du bus et je monte trois marches. » Pourquoi dessiner un bus avec des roues serait-il plus juste ? C’est juste une histoire de point de vue. Ce sont des codes qu’on installe. Cet épisode a été un moment très fort pour moi. Avant, je me questionnais déjà sur tout, mais je dois avouer que ce dessin m’a ouvert encore plein de questionnements : c’est quoi dessiner juste, c’est quoi parler juste ?

Lors de cette rencontre, j’étais en train de terminer Lundi qui était le premier livre où j’avais amené du toucher, où j’avais introduit des changements dans la qualité et le grammage du papier. C’était amusant d’être là juste à ce moment-là car on m’avait invitée non pas parce que j’étais une spécialiste des livres tactiles mais pour que je parle souvent du rapport texte/image et que j’aime montrer que l’image va bien au-delà de l’illustration proprement dite, qu’elle a son propre langage. Dans cette réunion était présent aussi un éditeur polonais spécialiste de livres tactiles qui est arrivée avec une foultitude de questions d’enfants malvoyants dont celle-ci : « De quelle couleur est le vent ? » Tout de suite, ça a fait tilt, je me suis dit « Ça, c’est pour un livre. » C’était une question très séduisante, on pouvait envisager plein d’images, de couleurs. Mais il me semblait que je devais aller plus loin.

Le temps a passé et, un an et demi ou deux ans après, je me suis remis au projet. Le rêve de l’association, c’était que je fasse un livre comme ceux qu’ils avaient déjà édités, des livres qui coûtent environ 70,00 euros car ce sont des produits manufacturés. Il pensait pouvoir obtenir de Casterman un livre tactile, en braille, au prix des albums Casterman et pouvoir ainsi le partager avec d’autres lecteurs. Sur le principe, j’étais entièrement d’accord car séparer les livres pour malvoyants, polyglottes, malades, pas malades, les 3 ans, les 5 ans, poser des limites, des cadres, cela me dérangeait. L’intérêt d’un livre, c’est son partage. L’idée, c’était de donner cette sensation de tactile (mais pas tout donner à la fois quand même) et de ne pas faire un livre que pour les aveugles. Et de le faire avec les moyens techniques de la grosse production. Nous avons dû abandonner le braille. L’association était très fâchée, car, même si nous avions fait du braille avec des gouttes, on ne pouvait pas embosser le papier car se posait la question de l’envers de la page. Au moment de l’impression, les gouttes s’écrasent rendant la lecture illisible. Nombre de livres en braille sont d’ailleurs souvent illisibles par les malvoyants, sauf certains d’un prix très élevé. J’ai tranché, en disant : « On ne fait pas de braille. Le texte sera lu et partagé mais je ne veux pas faire du braille qui ne sera pas lisible. » J’aurais pu faire du braille avec des feuilles pliées, puis reliées par des spirales, mais cela ne me convenait pas.

Tout cela pour vous (re)dire que le livre c’est un tout. je ne crée pas un texte auquel j’associe ensuite une image. Les choses au contraire se nourrissent et se sont ces contraintes qui vont me permettre de construire l’histoire. Et, comme tout est cohérent, ces contraintes (qui grincent) finissent par trouver leur place dans l’histoire. Ce qui est fabuleux, c’est le moment où on est bloqué et que, subitement, quelque chose se passe comme si cela sortait du livre et rendait les choses soudain évidentes. C’est comme une bonne recette de cuisine : on est satisfait, on a envie d’entamer une belle danse, on est vraiment très contents. Ce sont ces moments jubilatoires qui nous donnent envie de continuer à construire. On a mis en place tellement de choses que le livre, à un moment donné, va plus vite que nous. Mon problème, ensuite, c’est comment retomber, comment envisager la chute. J’ai souvent trop de possibilités parmi lesquelles il va falloir choisir. Je me laisse davantage de champ dans la bande dessinée. Dans l’album, le lecteur ne doit pas se perdre dans un trop grand nombre de strates. Il faut réfléchir pour savoir si on veut faire un livre léger ou plus dense. Le top c’est quand un livre est limpide, que tout roule et que l’on sait qu’il y a encore plein de choses à gratter, à creuser dessous.

Revenons à l’album De quelle couleur est le vent ? Avec toutes ces contraintes et mon projet, je suis allée chez Casterman pour voir ce qu’ils me proposaient. Ils m’ont dit : « On peut faire une impression sur plastique, même si le plastique, c’est pas terrible et ça ne sent pas très bon. On peut faire des trous et on peut ajouter de l’embossage. » Ce n’était déjà pas si mal. On aurait pu aussi coller des tas de matières comme du papier abrasif, mais ce sont souvent des matières très marquées qui n’ont pas beaucoup de sensualité. J’ai décidé de jouer le coup du plastique.

Ensuite, je me suis demandé pourquoi ce titre m’avait-il autant attiré. Je ne voulais pas que ce soit un livre spécialisé, je voulais qu’il soit lu par tout le monde, mais il fallait tout de même qu’il puisse n’être lu qu’avec les doigts. Je ne voulais pas non plus expliquer, tout simplement parce que moi je ne sais pas répondre à cette question de la couleur du vent et vous non plus, d’ailleurs.

Le génial dans cette question, c’est qu’on ne peut pas répondre. On part donc sur un pied d’égalité, voire mieux, car je pense que celui qui voit va être nettement plus embêté que celui qui ne voit pas. Parce qu’il va essayer absolument de trouver une couleur et il va se retrouver beaucoup moins libre que celui qui ne voit pas. C’est fabuleux car, du coup, cela ne peut pas être un livre qui nous donne une leçon, qui nous explique. Je voulais quand même donner une réponse, mais une réponse ouverte. C’est le livre où je suis allée le plus loin dans l’abstraction en jouant sur l’abstraction même de l’objet. Cela rajoutait une contrainte à l’objet : il me fallait un livre mou.

Résumons-nous : on ne pouvait pas faire trop d’embossage pour une lecture en braille, ni une reliure en spirale. Il me fallait beaucoup de papier donc une histoire un peu longue. J’ai donc écrit cette histoire. Pour vous dire que je fais du vent ! J’ai inventé un personnage, mais, ce personnage, je l’ai voulu incomplet parce qu’il y avait déjà des tas de choses dites dans le livre avec les trous, le plastique, les quelques embossages. Ce n’était pas nécessaire de se fatiguer. Il valait mieux questionner le lecteur, le perturber et l’amener à s’interroger sur ce qui manque. Ensuite, je vais vous révéler une piste que, normalement, à la lecture vous ne devez pas voir : je me suis forcée à peindre au maximum au doigt car, même si vous ne vous en apercevez pas, votre œil, lui, a perçu quelque chose : dans ces visages, il y a des empreintes de doigts et cela donne un côté gauche pour rappeler le tactile. Une nouvelle petite contrainte, pour m’amuser. Ce personnage, c’est un petit géant qui va demander à chaque personne qu’il rencontre de quelle couleur est le vent. Je suis consciente de ne pas avoir réussi à traduire le côté tactile mais je suis allée au plus près de ce que je pouvais faire dans le respect de mon univers graphique et avec les contraintes que j’avais.

Je me suis aussi demandé comment je pouvais donner une sensation tactile à l’intérieur d’une maison. J’ai choisi un crayon noir graphite et j’ai dessiné le plancher par terre car je me suis dit c’est la seule sensation tactile qui me semblait de nature à induire le mot maison pour un mal voyant. Ce n’est pas la solution idéale mais celle qui correspond à mon vocabulaire graphique. A d’autres moments de l’histoire, j’ai réexploité des choses que j’avais déjà mises en œuvre dans Lundi.

Le personnage rencontre un gros et vieux chien et il lui demande de quelle couleur est le vent. Et le chien de répondre qu’il est coloré, rose fleuri, blanc léger… Le chien, avec un poil tout doux, est traité en embossage. Le problème avec l’embossage c’est que, si je pousse d’un côté, je me retrouve de l’autre côté avec l’embossage du chien. Ici, ça tombait bien parce que je voulais jouer sur le recto verso et cette contrainte a finalement structuré tout mon récit. Donc, à l’envers, ça donne : « Non, dit le loup, il a l’odeur sombre de la forêt. » On voit bien que c’est la contrainte technique qui m’a poussé à cet endroit et c’était parfait car je voulais nuancer, ajouter chaque fois une touche. A la fin, quand chacun a donné sa touche, sa « couleur », cela donne un spectre général avec toutes les couleurs et toutes les matières. J’avais constaté que, dans les livres pour mal voyants, il y a souvent des grosses formes très colorées et je me suis amusée, sur certaines pages, à ajouter ce type de choses très contrastées avec des couleurs complémentaires, des motifs, des plastifiés mats et des images assez abstraites. A un moment, on voit les dents qui ont mordu dans la pomme. Je me résume : il y a toujours l’envers, comme l’éléphant qui devient, à l’envers, la montagne.

A la fin du livre, le personnage se retrouve devant le grand géant. Il prend le livre, met le pouce contre la tranche et laisse courir les pages. Le petit géant sent la douceur du vent, le vent du livre. Alors là, j’avoue que j’étais très contente de ma trouvaille car ce livre est vraiment un objet en trois dimensions et, quand on le parcourt, on a même la sensation du vent qui court. Et cela, même avec tous les moyens d’Hollywood, au cinéma, on ne peut pas l’avoir. Il n’y a pas de vent dans les salles de cinéma ! Le vent, il n’y a que le livre qui peut le procurer car c’est un bel objet de papier et qui sent et qui souffle …

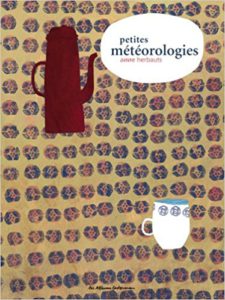

MA – Merci pour cette belle démonstration. Le troisième mot choisi était ciseau. Le ciseau, c’est un outil bien sûr, celui qui découpe objets et personnages de l’histoire, mais aussi celui qui ouvre des fenêtres comme dans Les petites météorologies. Je pensais aussi que le ciseau pouvait avoir un rapport avec le choix des cadrages, lorsque vous décidez par exemple dans Les moindres petites choses de couper le personnage de Madame Avril, voire de le mettre hors champ.

AH – Avant d’en arriver au ciseau lui-même, je vais rester un peu sur l’objet livre et notamment sur cette partie du livre qui a à voir avec le ciseau, la tranche. Dans l’album Theferless, par exemple, j’ai voulu, sur la tranche, un jaspé bleu. Quand on achète le livre, quand on lit les premières pages, on ne s’en aperçoit pas le plus souvent, mais, à ce moment-là, j’ai eu envie d’exploiter cette partie du livre, car, souvent, on ne garde d’elle que le mauvais souvenir de s’être coupé car le papier ça peut couper et faire mal. Qu’est-ce qu’on peut raconter avec la tranche du livre ? Il y avait déjà les fils que je n’avais pas détricotés mais les fils sont très importants dans mes livres. Dans cette histoire, au début, c’est la forêt profonde, il n’y a même pas de montagnes, les nuages sont coincés. Heureusement, un jour, il y a une hirondelle qui tombe, que les habitants d’une maison au cœur de la forêt recueillent et soignent pendant l’hiver. Au printemps, que dit l’hotonelle ? « Mes amis, il faut que j’aille voir le bleu, il faut que je parte. » et elle s’envole. Du coup, toute la famille sort et découvre qu’au-dessus de la forêt, il y a du ciel. Ils lèvent la tête pour voir l’hirondelle partir et on arrive dans le bleu du livre qui déborde sur la tranche, jaspée de bleu. Quand on relit l’histoire, nous, on sait que le bleu est là même si les habitants de la maison ne le voient pas encore. C’est comme quand nous avons découvert pour la première fois l’histoire et que nous n’avions pas vu aussi qu’il y avait du bleu au bord de la forêt. Ce sont de petits jeux : si personne n’a vu le bleu au bord de la forêt, ce n’est pas grave, mais, moi, cela m’a permis de construire toute mon histoire. C’est ma façon de fonctionner.

La tranche, c’est bien la preuve que le livre est d’abord un objet fabriqué (tranché) car un livre, finalement, qu’est-ce que c’est ? C’est un rassemblement d’images, ce sont des peintures scannées, reproduites en impression quatre couleurs à plat, reproduites en machine, assemblées, cousues et mises entre deux cartons. On part de feuilles en deux dimensions et on arrive à un objet en trois dimensions. A ce moment-là, on peut s’en servir pour assommer sa voisine, le poser bancal sur une chaise vide, mais ce n’est pas encore vraiment un livre, c’est encore juste un objet de carton. A partir de quand cela devient un livre ? C’est quand cet objet rencontre un lecteur, ce lecteur qui va prendre le livre et l’ouvrir. C’est à ce moment que tout va basculer et que cet objet va devenir progressivement un livre. C’est le moment où l’on parcourt le livre, où l’on tourne les pages, où l’on s’arrête… A ce moment, le livre n’est plus seulement un objet en trois dimensions mais va s’immiscer une quatrième dimension, celle du temps, le temps de la lecture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez un livre et que vous êtes pris dedans, c’est comme si vous rentriez dans une autre tranche de temps qui n’a pas la même matière que le temps réel. C’est pour cela que ça fait tellement de bien.

Pourquoi le livre est-il un bel objet ? C’est parce que, quand on ouvre un livre, surtout un livre d’images, un album, on lit le texte et on lit l’image, on ne sépare pas les deux. On se retrouve dans un espace qui n’existe pas en fait. On se retrouve dans un espace en forme de V avec des lignes de fuite qui nous invitent à voyager au-delà de l’espace livre. On peut aller très loin. C’est pour cela aussi que je dis que, dans le livre, il y a un temps horizontal (le temps de la narration) et des temps verticaux, plus personnels, un peu indéfinissables. Souvent, j’illustre cela avec des pages toutes blanches ou toutes noires. J’aime bien travailler sur ces différentes interprétations du temps. J’aime bien démontrer qu’avec juste quatre feuilles pliées, on peut créer ces espaces et ces temps. On peut créer des rythmes avec les images, avec les textes.

On parlait tout à l’heure des cadrages avec les ciseaux. Selon le positionnement des personnages dans la page, on peut accélérer, ralentir la lecture. Si un personnage regarde dans le sens inverse à la lecture, vous allez inconsciemment bloquer et cela va ralentir votre lecture.

N’imaginez pas pour autant que, lorsque je crée un livre, je m’imagine des plans. Cela fait maintenant près de 19 ans que je fais des livre et je ne réfléchis pas. Quand j’ai l’impression d’être dans le juste, les choses se mettent en place « naturellement ». On fait avec le livre comme on construirait une phrase, suivant la situation ou selon l’interlocuteur auquel on s’adresse. Parfois on cale. Construire un livre, c’est un tout, le format, l’hostoire, les contraines diverse. Il faut souvent remodeler les choses. C’est d’ailleurs pour cela que je suis très mauvaise pour les commandes : je souffre trop ou je change trop de choses.

Le livre, c’est vraiment un objet extraordinaire. Il y a une sensualité du papier, une odeur. Maintenant que j’ai un peu plus d’expérience, ayant moi-même un petit, je me dis que c’est vraiment un crime de ne pas donner de livre à un enfant. Quand on voit comment il se tortille les doigts de pied de plaisir, c’est vraiment mieux qu’un gâteau au chocolat.

Cela me renvoie à une discussion que nous avons eue tout à l’heure avec Eunice Charasse concernant le livre numérique. Plutôt que de prendre position pour ou contre le numérique, il faut considérer le livre numérique comme un autre support. C’est comme le film d’animation, c’est un autre outil pour raconter des histoires. Il faut juste se demander qu’est-ce qu’il va nous permettre. Le problème, c’est qu’il induit beaucoup de contraintes techniques, c’est vertigineux, c’est très intéressant, mais c’est autre chose. Moi, je suis un peu « vieille « école », j’aime bien l’odeur du papier, on ne perçoit pas les mêmes sensations avec une tablette que lorsque l’on a un livre en main. C’est vraiment un objet, le livre.

A propos du mot ciseaux, puisque c’était notre propos initial, je pense à un album sans texte, Les Petites météorologies. En fait, ça demande beaucoup de texte, un livre sans texte, car, pour que la narration fonctionne, il faut une structure très cadrée. Lorsque j’ai créé ce livre, j’étais dans une période de crise, je me posais beaucoup de questions. Notamment, qu’est-ce qu’il y a dans le papier entre les deux pages ? Donc, j’ai décidé d’aller raconter des choses dans cet intervalle, de percer le papier en quelque sorte. Je vais vous montrer un parcours de livre où l’on va circuler comme ça. Ici, on a un gros plan sur une nappe et une cafetière, On voit la fumée monter de la cafetière et on suit un petit nuage, on survole des maisons, des vergers et on commence à décoller. On arrive au niveau du ciel, au-dessus des forêts, on traverse la nuit puis on commence à redescendre, on s’approche tellement qu’on voit les personnes, on s’approche encore jusqu’à la porte de la maison et la lettre que la dame avait en main au début arrive dans la boîte aux lettres. On rentre et on voit la cafetière et le petit personnage. C’est l’intersection de deux nuages, une histoire d’amour.

Je vous ai dit que, dans les livres, il y a toujours une relation au temps. J’écris sur le temps avec du temps, c’est très cohérent. L’album s’appelle Les petites météorologies, mais c’est aussi les petites météorologies du cœur. Dans la traversée de ce livre, il y a des météorologies au sens propre, la pluie par exemple, mais aussi des météorologies du temps, l’heure vide, entre chien et loup. Après, on passe à la nuit et, ensuite, il faut revenir au jour. En parallèle de ces espaces traversés, il y a aussi une traversée dans le temps. Lorsqu’on soulève les volets, il y a des moments suspendus, des gens qui rient, d’autres qui pleurent, qui s’écrivent : ce sont les météorologies du cœur, des sortes de haïkus. Dans ce livre, il y a ce parcours où l’on se promène de manière horizontale et puis ces trouées dans l’intimité des gens. Ces histoires sont toutes indépendantes, sauf certaines qui interfèrent. On voit, par exemple, quelqu’un qui arrose ses fleurs et, derrière un autre volet, on aperçoit une fuite d’eau. Ce sont des jeux. Dans un livre, tout est absurde mais tout est possible. On peut jouer au niveau narratif, graphique, comique. etc.

Il y a cette image que j’aime beaucoup partager. On y voit des forêts et des camions qui coupent le bois. Ils travaillent beaucoup, ces camions, et quand ils ont rempli leur cargaison, ils vont les livrer à Ikéa qui va construire à la chaîne des chaises rouges que tout le monde va avoir dans sa petite maison. Cet exemple pour vous montrer un autre jeu possible sans l’apport du texte.

Concernant la fabrication, l’éditrice, au départ, voulait rajouter des lichettes pour aider à l’ouverture des volets. Moi je n’en voulais pas, je trouvais ça horrible. Tant pis si, la première fois, on oublie d’ouvrir quelques volets. Cela ne fait que susciter de la curiosité pour une prochaine lecture.

MA – Quand on a ouvert plusieurs fois ces volets, que le livre a subi l’épreuve du temps et des petits mains, on s’aperçoit qu’il reste neuf. C’est assez rare d’avoir une telle qualité de l’objet.

AH – Oui, la graphiste s’est cassé la tête, vraiment. Je fais vraiment beaucoup souffrir la graphiste ! Au départ, je faisais les mises en page moi-même comme pour Le petit souci. Mais je ne suis pas graphiste. Graphiste est un métier à part entière. Un jour, après avoir remarqué un travail de graphiste de qualité médiocre, j’ai proposé à Casterman de faire appel à une de mes anciennes professeures et ils ont dit oui. Donc je travaille avec elle. Tout cela pour vous dire la liberté dont je dispose. Je crois qie mes demandes sont admises parce que ce ne sont pas des exigences déplacées, mais simplement des exigences de qualité. Je vais chez ma graphiste, nous échangeons, elle me fait des propositions, on triche aussi pour que mes images s’adaptent au format. Car, même après 19 ans de travail, je fais encore des erreurs de base : je ne laisse pas suffisamment de place pour le texte er, quand je suis à ma table de peinture, j’ai du mal à faire de grands fonds avec rien. Voilà pourquoi on a parfois du mal à placer le texte.

Un exemple à propos d’une commande. Bernard Friot avait vraiment envie de travailler avec moi sur l’album A moitié, mais moi pas trop envie de travailler avec les éditions La Martinière qui devait éditer cet album. Donc, j’ai posé mes exigences dès le départ : « J’accepte, mais vous n’aurez rien à dire. Je vais tout revoir, tout refaire et vous ne verrez rien avant. » Ils ont dit qu’ils étaient d’accord et j’ai eu toute la liberté voulue. Je me suis beaucoup amusée, c’était de l’espièglerie, une forme de jeu.

Un autre exemple avec un livre que j’ai créé avec Vincent Cuvellier, Ici Londres. Vincent avait fait un travail remarquable de recherche autour des messages codés des réseaux de résistance. Le projet me plaisait beaucoup et j’ai tout de suite accepté parce que je trouvais ces messages très poétiques. Après avoir accepté, plein d’images me sont passées par la tête puis plus rien. Qu’est-ce que ça raconte ? J’étais bloquée parce que j’étais face à des phrases farfelues, parfois belles, parfois drôles, j’avais de belles images en tête mais je me posais des questions sur leurs contenus, leurs significations, le contexte de guerre dans lequel elles avaient été inventées. On ne pouvait donc pas faire n’importe quoi. J’ai eu aussi ce problème avec La petite sœur de Kafka qui parle de l’Holocauste. On ne peut pas faire du joli, de l’esthétique, ni encore du symbole froid et je me suis dit que la seule façon de m’en sortir, c’était ici aussi de créer une sorte de jeu. J’ai gravé un certain nombre de codes sur un lino, des sortes de grilles de cailloux rouges. Pour moi, c’était l’impact, cela représentait le code, les ondes. J’ai imprimé toutes mes feuilles. Parfois, cela sortait contrasté, parfois plus flou. J’obtenais ce fond pour toutes les pages que je devais ensuite modifier en fonction des phrases. Il ne s’agissait pas pour autant de représenter des cerises puis des pommes, mais d’inventer un nouveau jeu graphique qui se décale chaque fois. Le problème avec toutes ces phrases (nous en avions sélectionnés une douzaine), c’est que c’est un livre qui n’a pas de fin. On démarre certes mais comment chuter ? La phrase qui nous paraissait la plus adaptée était celle qui démarre par « Les sanglots longs » et qui symbolise la libération, mais il fallait que je trouve aussi une chute dans l’image. Là, j’étais vraiment bloqué. Et puis, tout d’un coup, jubilation, je trouve la solution. J’inverse : les points rouges sur fond blanc vont devenir des points blancs sur fond rouge avec des fils et des petits bonshommes au bout pour représenter les parachutes. C’est vraiment étonnant ces instants où tout se déclenche : on s’aperçoit soudain qu’on a construit un système qui va favorise ce déclenchement.

Exemple encore avec La lettre. J’avais obtenu une petite bourse de la Bourse Royale de la Vocation pour faire un film d’animation. En Belgique, tout est royal ! On a fait ce livre avec des bouts de ficelle royales. C’était très expérimental et artisanal à la fois. On devait travailler image par image. C’était un autre rapport au temps car on avançait peu chaque jour, on vivait au rythme du personnage. C’est un projet qui m’a marqué car il pose une question fondamentale : à partir de quand faut-il écrire sa pensée ? Trop tôt, on la tue, mais, à un moment donné, il faut le faire. Mon éditeur savait que je travaillais sur ce projet un peu fou, il était inquiet sans doute sur son aboutissement. Quand il l’a vu, il m’a dit : « Anne, c’est dommage car, à part sur de petits festivals, cela va rester confidentiel. Est-ce qu’on ne pourrait pas en faire un livre ? » J’étais d’accord mais je ne voulais pas faire un livre emballage, juste pour pouvoir mieux vendre le DVD. Donc j’ai réfléchi à faire une histoire où il y a une mise en abyme et dans lequel le film s’inclue. L’éditeur m’a répondu : « Oui, c’est bien, mais il faut aussi que le livre fonctionne tout seul pour qu’il puisse être vendu à l’étranger. » Cela se compliquait un peu. Graphiquement, cela m’a amené sur un terrain particulier : j’ai choisi des animaux qui ne savaient pas écrire et qui, en plus, hibernent comme le loir ou l’ours. Ils sont tristes, c’est l’hiver, ils vont devoir hiberner et laisser Jean, le personnage central. Ils voudraient lui écrire une lettre pour lui dire combien l’été était fabuleux et, comme ils ne savent pas écrire, ils vont prendre des représentations d’objets (dix objets que j’ai prélevés dans le film), les glisser dans l’enveloppe comme des souvenirs heureux. Ils ferment l’enveloppe qui est bien remplie. Ils vont dormir pendant que Jean est dans sa petite maison. J’ai souhaité que l’enveloppe soit carrée pour que, lorsqu’on l’ouvre, elle représente une petite maison, celle de Jean. Et dans la maison de Jean, qu’est-ce qu’il y a ? Eh bien, il y a Jean mais aussi le film. Ceci pour vous montrer que, là, le livre est né du film et que c’est tout autre chose. L’histoire du livre est plus simple que celle du film, mais tout aussi intéressante.

MA – Merci infiniment, Anne, pour ce magnifique moment.

(mercredi 7 octobre 2015)

Enseignante pendant de longues années, Martine Abadia fut responsable et animatrice de la Salle du livre du Centre d’animation et de documentation pédagogique (CADP) de Rieux-Volvestre, centre de ressources littérature jeunesse et lieu d’accueil de classes lecture, ouvert en partenariat par le Conseil Général et l’Inspection Académique de la Haute-Garonne. « Je profite de mon nouveau statut de retraitée pour approfondir au CRILJ Midi-Pyrénées ma connaissance de la littérature de jeunesse et pour faire partager ma passion aux médiateurs du livre du département. » Martine Abadia est l’actuelle présidente de la section.