par Dawinka Laureys

Une revue instructive et pacifiste des années vingt

Un magazine pour enfants est le fruit de son temps et il est loin d’être innocent. C’est ce que nous nous efforcerons de démontrer par le biais de cette analyse en nous penchant sur l’exemple d’une revue française, Les Petits Bonshommes, publiée dans les années vingt. Son cas n’est certainement pas généralisable à l’ensemble de la presse de jeunesse. Par contre, les questions qui lui sont posées peuvent être généralisées et transposées à une série de médias pour enfants d’hier et d’aujourd’hui. Partant de la réflexion de Maurice Crubellier selon laquelle « toute société éprouve la nécessité d’adapter ses membres les plus jeunes à ses besoins », nous nous interrogeons sur le rôle des magazines pour enfants. Comment leurs rédacteurs, leurs illustrateurs s’y prennent-ils pour « adapter » la génération à laquelle ils s’adressent à leurs projets, conscients et inconscients ? Quels sont leurs rêves et leurs espoirs ? Ce type de médias est-il susceptible de prendre position par rapport aux faits du réel ? Si oui, comment et dans quel(s) but(s) ? Comment les représentations collectives des auteurs transparaissent-elles ? Que révèlent-elles de leur époque ?

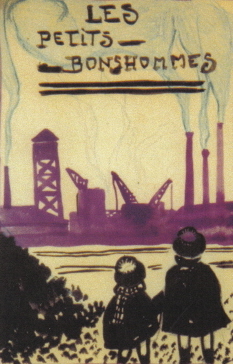

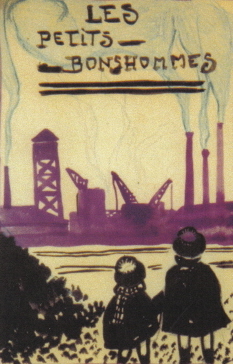

De 1922 à 1926, la revue Les Petits Bonshommes est éditée à Paris et diffusée partout en France et dans quelques autres pays, en Belgique notamment. La collection complète compte 159 numéros. En 1923, 11000 lecteurs y sont abonnés. À l’origine et de manière régulière, le magazine est appuyé par le Syndicat national des instituteurs (SNI) et par la Fédération de l’enseignement. Son comité de patronage se compose d’une quarantaine de personnalités de « gauche » dont des écrivains, des artistes et des militants syndicaux. La revue se présente sous la forme d’un magazine de seize pages en moyenne, de 20 cm de haut sur 25 de large. Sa texture en papier de bois lui donne une teinte légèrement brunâtre. Il s’agit d’une revue où domine le texte même si les première et quatrième de couverture sont illustrées, tout comme bien souvent la page centrale. Il arrive que les articles et les histoires soient aussi ponctués d’images monochromes ou polychromes, en fonction manifestement des ressources disponibles. L’histoire de la série est en effet marquée par des difficultés financières, des changements d’imprimeries, de maisons d’édition, de comités de rédaction. Toutes ces péripéties entraînent des irrégularités de parution et l’aventure prend fin avec le numéro du 7 janvier 1936.

Instruire et éduquer tout en amusant

Les Petits Bonshommes émergent dans un contexte où la presse de jeunesse est en plein essor. Lors des premières décennies du XXe siècle, les périodiques pour enfants connaissent une transformation radicale tant au point de vue de la forme que du contenu. Sous l’impulsion conjointe des progrès de l’alphabétisation, des innovations technologiques et de la prospérité économique, leur tirage augmente considérablement. Relativement bon marché et toujours plus ouverts à l’image, ces magazines se consacrent de plus en plus au pur divertissement. En France, c’est l’époque de L’Épatant (1908-1939), de Fillette (1909-1964), de Cri-Cri (1911-1937) ou encore de la revue Le Petit Illustré (1904-1937). Ces nouveaux médias ne font plus de l’édification morale une priorité et privilégient les historiettes illustrées, les romans policiers. Face à cette vague, les éducateurs catholiques et, dans une moindre mesure, laïques tentent de maintenir des revues éducatives et instructives. Les rédacteurs des Petits Bonshommes s’inscrivent clairement dans cette démarche. Ils sont en relation avec le monde de l’enseignement et des rapprochements évidents peuvent être faits entre certaines intentions des auteurs et les visées de l’enseignement républicain. À l’époque, l’école a pour fonction première d’alphabétiser les enfants. Dans la revue, l’accent est clairement mis sur la lecture. La très grande place faite à l’écrit en témoigne. S’adressant aux enfants sous le pseudonyme de Tante Aurore, la directrice de rédaction (Thérèse Dispan de Floran) fait part de ses conseils orthographiques et stylistiques et elle rappelle de manière récurrente l’importance de la maîtrise de l’écriture. L’intention d’instruire les lecteurs se dégage également des multiples articles consacrés à l’acquisition de savoirs (en histoire, en archéologie, en littérature, en sciences : zoologie, botanique, physique, médecine, etc.), de savoir-faire (en couture par exemple) et d’aptitudes (comme l’apprentissage de la dextérité ou de l’hygiène). L’instruction morale et civique occupe une place importante par l’exaltation de valeurs telles que l’honnêteté, l’humilité, le courage, l’effort, l’entraide. D’autres notions, chères aux rédacteurs et à la IIIe République, telles la raison et la laïcité, imprègnent véritablement les différentes rubriques jusque dans les histoires et récits de voyage.

Toutefois, la revue des Petits Bonshommes ne peut pas être qualifiée d’austère. Elle cherche à divertir les jeunes lecteurs. Il s’agit sans doute d’une question de survie : dans un contexte marqué par un succès croissant de la presse tapageuse, un média pour enfants se doit d’être amusant. Ainsi, humour et aventure se mêlent aux blagues, rébus, récits, historiettes illustrées voire même aux notices sur des personnages célèbres. L’enfant est invité à participer à des concours de dessins, à apprendre des chansons, à confectionner des bricolages, à réaliser des saynètes théâtrales, à faire du sport. Dans Les Petits Bonshommes, ces activités se veulent sources d’édification morale ou d’apprentissage. Plusieurs bricolages proposent, par exemple, de confectionner la maquette d’une coopérative ou d’une machine à vapeur. Quant à l’humour, il peut être subordonné à un discours moralisateur, en tournant en ridicule la prétention, la paresse. Certaines blagues ou histoires se permettent de dénoncer les disparités sociales.

Par ailleurs, le divertissement se veut rationnel. Les références aux univers et aux personnages irréels ou divins sont rares, et quand elles apparaissent, elles sont vivement critiquées par les lecteurs adultes. À l’époque, nombre d’enseignants mais aussi de psychologues, psychiatres et pédagogues recommandent de bannir les fées de la littérature enfantine. Le réel est amplement suffisant comme source de merveilleux lorsqu’il est décodé par le prisme des sciences et des techniques. Les ingénieurs et chercheurs sont présentés aux jeunes lecteurs comme de véritables magiciens. Leurs découvertes récentes sont expliquées, comme celle de la télégraphie et de la téléphonie « aussi merveilleuse qu’un conte de fées ». Cette conception du « merveilleux rationnel » peut être mise en lien avec une société marquée en ce début de XXe siècle par de multiples découvertes scientifiques et techniques, par une déchristianisation des masses et par la généralisation de l’instruction publique qui tend à uniformiser la culture au détriment des langages et des croyances locales.

En marche vers une société pacifique, international … et républicaine

La revue naît à la sortie de la Première Guerre mondiale dans une société bouleversée par ce conflit. Vainqueurs et vaincus font le bilan : un total de dix millions de morts et de disparus (un recors jusqu’alors inégalé), vingt millions de blessés, des conséquences économiques et financières désastreuses. Chacun est persuadé que la Grande Guerre sera la « der des der » et tous sont résolus à ce qu’elle n’ait pas de postérité. Dans le camp des vainqueurs, certains estiment que seule une politique d’intimidation à l’égard de l’Allemagne évitera une nouvelle offensive. D’autres, par contre, pensent que l’heure est à la réconciliation des pays. Dès mai 1919, le mouvement « Clarté » ou « Internationale de la pensée » se dessine autour d’Henri Barbusse et se définit par la trilogie : pacifisme, internationalisme et justice. Or, plusieurs des membres du comité de patronage des Petits Bonshommes sont membres du mouvement « Clarté ». Plusieurs sont aussi proches du Parti communiste français (PCF) dont le pacifisme leur paraît le plus radical. De fait, il est le seul parti à avoir protesté ouvertement contre l’occupation de la Ruhr puis, quelques années plus tard, contre la guerre du Rif.

Les prises de position pacifistes des rédacteurs des Petits Bonshommes sautent aux yeux. Les récits et poèmes qui condamnent la guerre sont récurrents. C’est entre autres le cas lors du conflit au Maroc précisément. Dans les numéros d’avril 1925 à janvier 1926, une bande dessinée satirique dénonce la guerre du Rif. Elle conte les aventures du reporter français dépêché sur place « Bourlekrane, le plus menteur des journalistes, décoré pour ses nombreux services pendant l’avant-dernière guerre ! ». Par ailleurs, Jean Jaurès et son combat pour la paix font l’objet de plusieurs articles. Les méfaits des combats sont rapportés et pleurés, en particulier par la directrice de rédaction, Thérèse Dispan de Floran. Dans la rubrique qui lui est consacrée, celle-ci veut œuvrer à la paix internationale et suggère que tous les enfants du monde se mettent à correspondre. Tante Aurore fournit des adresses postales de manière à encourager de tels échanges, notamment entre Français et Allemands. Elle s’en explique : « le salut du monde est dans les mains des enfants (…). Si nous nous connaissions vraiment les uns les autres, si nous savions combien les peuples des autres pays nous ressemblent, la guerre deviendrait impossible entre les nations (…) ». Dans la France des années vingt, Tante Aurore et ses projets de « fraternité universelle » sont vivement critiqués par la presse patriotique. Par contre, ils rejoignent les propositions formulées par l’Internationale de l’Enseignement qui préconise l’établissement de relations entre les jeunes de la terre entière.

Oeuvrer à la paix, c’est aussi combattre le chauvinisme. Sur ce point, les rédacteurs sont à nouveau porteurs de raisonnements partagés par l’Internationale de l’Enseignement, mais également par l’internationalisme qui repose sur la croyance selon laquelle la nation est une unité artificielle, qui doit être dépassée et supprimée par l’action conjuguée des hommes de tous les pays des prolétaires en particulier. À l’époque, c’est l’ensemble du corps enseignant qui s’interroge sur le rôle de l’école – et notamment du cours d’histoire – dans l’exaltation du sentiment national. Dans Les Petits Bonshommes, il n’y a point de récits franchement patriotiques, comme c’est le cas dans le magazine pour fillettes La semaine de Suzette, par exemple. Pour les rédacteurs, combattre le chauvinisme nécessite d’aller à la rencontre des autres nations. Les lecteurs sont invités à découvrir des monuments et sites, mais également des habitudes et coutumes de diverses contrées. Il y est question du Kremlin de Moscou, des temples incas, de la vie à l’école aux États-Unis ou en Algérie… Dans la rubrique consacrée « aux grands hommes », diverses nationalités sont représentées dont des Allemands (le compositeur Jean-Sébastien Bach ou le scientifique Roentgen) et des Russes (les auteurs Dostoïevski, Gorki, Tchekhov, Tourgueniev et Tolstoï). Cette ouverture au monde se colore de fraternité lorsque Tante Aurore fait appel à la solidarité internationale en invitant les lecteurs – et leurs parents – à venir en aide à des enfants russes, africains, japonais, irlandais ou allemands qui vivent dans des conditions très précaires.

Si Tante Aurore ne cesse de mettre l’accent sur les ressemblances des enfants par delà les frontières, rédacteurs et illustrateurs nous conduisent également à constater des différences. Celles-ci s’expriment en particulier dans les récits de voyage ou à travers le temps. C’est l’occasion de rapporter la vie des Indiens, des Esquimaux, des habitants des montages kabyles… ou celle des hommes de la Préhistoire et du Moyen-Âge. Même si les articles et récits regorgent de représentations diverses, les étrangers ou les « hommes anciens » apparaissent généralement comme vertueux, courageux, honnêtes, tandis que les hommes « blancs et d’aujourd’hui » ont pour défauts l’orgueil, le goût du profit et de la guerre. Ces hommes blancs n’en sont pas moins présentés comme des êtres faisant preuve de raison et maîtrisant les sciences et les techniques. Consciemment ou inconsciemment, les auteurs considèrent manifestement que par leurs attitudes et leurs acquis, les hommes d’Occident s’écartent et se distinguent des autres peuples encore sous le joug des croyances divines et de savoir-faire primitifs.

Ainsi, la société rêvée par Les Petits Bonshommes se veut certainement pacifiste et internationale, mais elle se doit aussi d’être mue par la raison, la laïcité et la justice… si elle veut poursuivre son ascension vers le « progrès ».

Les Petits Bonhommes ouvrent le débat

La revue Les Petits Bonshommes est le fruit de son temps. Les rédacteurs prennent position vis-à-vis des « faits du réel » avec ce qu’ils sont, leurs croyances, leurs blessures, leurs espoirs, leurs idéaux. Pour demain, ils rêvent de « bons hommes » et de « bonnes femmes » instruits, ouverts sur le monde, pacifistes, courageux, solidaires, humbles, travailleurs et… porteurs de valeurs républicaines (raison, laïcité, justice). Cet exemple d’un périodique des années vingt, nous invite à nous pencher sur notre cas, ici et aujourd’hui. Les questions que nous posions en début d’analyse peuvent être adaptées aux magazines actuels – voire aux médias en général – pour enfants et adolescents. Qui en sont les rédacteurs et les illustrateurs ? Quels organes les soutiennent ? De quelles valeurs, de quelles intentions, de quels projets sont porteurs les acteurs qui gravitent autour de ces médias ? Suis-je en mesure de les détecter, de les identifier ? Est-ce que les auteurs prennent position par rapport aux événements de leur époque ? Si oui, de quelle(s) manière(s) ? Si non, pourquoi ? Comment est-ce que je me situe par rapport à ce qui est véhiculé ou ce qui est passé sous silence (faits du réel, représentations, projets, valeurs) ? Et ce, en tant que lecteur, en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu’éducateur ? Suis-je en accord, en désaccord ? Comment est-ce que je l’exprime ?

L’exercice pourrait par exemple être mené à l’égard des magazines édités par les maisons d’édition Bayard-jeunesse en France, ou Averbode en Belgique pour n’en citer que deux bien connues. Leurs publications n’échappent point à la règle puisqu’elles sont nécessairement le fruit de leur temps. Une analyse détaillée de celles-ci serait sans doute très révélatrice de notre époque et de nos propres paradoxes. Le caractère étonnamment politique de la revue Les Petits Bonshommes sortirait sans doute renforcé d’une telle analyse.

Par ailleurs, nombre des questionnements qui précèdent peuvent aussi être transposés aux médias pour adultes. Avec une différence fondamentale cependant : un enfant dispose de moins de ressources qu’un adulte pour décoder les textes et les illustrations qui lui sont adressés. D’où sans doute l’importance pour les parents et les éducateurs de poser sur ces médias un regard analytique …

Historienne diplômée de l’Université de Liège (licence en histoire en 1999, agrégation de l’enseignement secondaire supérieur et D.E.S en documentation et sciences de l’information en 2000, doctorat en histoire en 2005), Dawinka Laureys mène, pendant quatre ans, des recherches relatives à l’histoire spatiale belge (CHST de l’Ulg). Elle enseigne quelques mois auprès de la Haute École de la Ville de Liège. Archiviste pendant plus de trois ans auprès du centre d’archives privées d’Etopia, centre d’animation et de recherche en écologie politique situé à Namur, elle rejoint à Seraing, comme attachée scientifique chargée de l’éducation permanente, l’équipe de l’Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale. Nous remercions Dawinka Laureys pour nous avoir confié son texte publié en 2009 sur le site de l’IHOES avec le soutien de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. L’illustration ci-dessus, planche originale pour la revue Les Petits Bonshommes, provient des collections de la Bibliothèque L’Heure joyeuse