Quand Susie Morgenstern fête son anniversaire, le mercredi 18 mars 2020, toute seule dans sa maison niçoise, elle est, comme tout un chacun, confinée depuis 24 heures. Voici, comme un flash-back, la lettre qu’elle avait envoyée à ses petits enfants. Manière, pour nous, de commencer, à l’ombre d’une amie, à nous déconfiner.

Chers Yona, Noam, Emma et Sacha …

Vous le savez déjà : je ne suis pas une fée du ménage. Je suis disciplinée pour certaines choses et pas pour d’autres. Mais, je voudrais profiter de cette période de confinement à Nice pour faire le grand nettoyage de printemps sachant que je ne suis pas douée.

Je vais vraiment m’appliquer. D’abord, j’écris quelques lignes pour me donner du courage et puis promis, j’y vais. Et oui, je préfère écrire une histoire que de faire le tri dans mes affaires. Me voilà prête. J’ouvre un tiroir, la boîte de Pandore, une jungle de machins et de trucs que la consommation frénétique de ma jeunesse a fait s’accumuler. Je regarde, consternée, mais je ne touche à rien ! Est-ce que j’ai vraiment besoin de quatre louches, trois couteaux à pain, six paires de ciseaux, cinq agrafeuses et des collections infinies de pacotille ?

Je ne referme pas le tiroir, mais je m’enfuis devant mon écran. Tout sauf ça. La mauvaise conscience me pousse à y retourner et à contempler la scène du crime. Je garde tout, au cas où l’un de vous en aurait besoin le jour où vous vous installerez en ménage. (Il y a une louche pour chacun d’entre vous !)

Je prépare mon déjeuner.

Le tiroir me nargue. Après la sieste, peut-être …

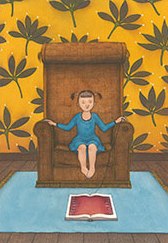

Au lit, je ne me permets pas plus de cinq pages de relecture de Virginia Woolf, Une chambre à soi . Au compte gouttes pour savourer. Et comme chaque fois que je lis un chef d’œuvre, j’espère que vous le lirez aussi. Que vous lirez tout court !

Je retourne au travail. Je parcours mes messages. On me demande un article. Autant commencer tout de suite. Mais le tiroir est ouvert comme la bouche béante d’un monstre. Je remarque un chocolat qui aurait pu être là depuis l’antiquité.

Je le mange. Et puis d’un coup décisif et déterminé, je vide le tiroir pour former une montagne sur la table de la salle à manger. Il y a un vieux cahier et des stylos. Je m’assois pour les essayer et je retrouve le plaisir d’écrire sur du papier. Je pense à tous mes manuscrits écrits à la main avec nostalgie.

Mes yeux tombent sur un paquet de ballons de toutes les couleurs, un stock suffisant pour une future fête gigantesque. J’en gonfle un. Puis, un à un, je les gonfle tous. C’est un effort considérable, mais je ne peux pas m’arrêter. Les ballons remplissent la maison de légèreté, d’espoir, de folie. Un à un je les envoie par la fenêtre, mon message de gratitude et d’admiration au personnel soignant. Je les connais bien après ma longue maladie, ces anges sur terre, nos héros. Chaque ballon dit « I love you ! »

Mes yeux tombent sur un paquet de ballons de toutes les couleurs, un stock suffisant pour une future fête gigantesque. J’en gonfle un. Puis, un à un, je les gonfle tous. C’est un effort considérable, mais je ne peux pas m’arrêter. Les ballons remplissent la maison de légèreté, d’espoir, de folie. Un à un je les envoie par la fenêtre, mon message de gratitude et d’admiration au personnel soignant. Je les connais bien après ma longue maladie, ces anges sur terre, nos héros. Chaque ballon dit « I love you ! »

Comme les ballons sont appropriés ! Aujourd’hui c’est mon anniversaire: j’ai 75 ans ! Happy birthday to me !

Mes ballons expédiés, je fixe le contenu du tiroir, je fais les cent pas et d’un geste définitif et concluant, je remets toute la pagaille à sa place. Dans un mois peut-être ?

Entre temps, ne serait-il pas urgent et important de vider le tiroir du bric à brac qui se trouve dans ma tête ?

Mes chéris, savez-vous combien je vous aime ?

Votre Bubie,

Susie.

(mars 2020)

a

Merci à Susie Morgenstern qui nous offre cette lettre en ligne également sur le site de France-Inter. C’est ici.

a

a

Susie Morgenstern par elle-même :

« Je suis un écrivain de jeunesse. Est-ce que ça veut dire que je ne vieillirai pas ? Souvent on me demande pourquoi j’écris pour les enfants plutôt que pour les vieux et je réponds : « J’écris pour tout le monde ! » C’est simple : quand j’ai une idée, d’habitude ça se passe dans l’enfance ou l’adolescence. Si un jour j’ai une idée pour les vieux, j’écrirai un roman pour eux (je l’ai déjà fait). C’est vraiment la même chose, même papier, même crayon et un, deux, trois, partez. » […] J’ai eu ce que l’on peut appeler une enfance heureuse. Il y avait un seul problème : ma famille était tellement bruyante et chacun devait absolument donner son avis sur tout et tout de suite, que je ne pouvais jamais placer un mot. J’ai découvert que le seul moyen pour moi de parler était d’écrire. Ca tombait bien parce que j’adorais ça. Je m’enfermais des heures entières pour « parler » à mes cahiers. A l’école on m’appelait « Susie Shakespeare » et je pleurais parce qu’il n’était pas très beau. Au lycée, j’étais rédactrice en chef du journal de mon lycée, à Belleville, dans le New Jersey. C’était très prestigieux. Je n’ai jamais cessé d’écrire pour moi tout en poursuivant mes études à la Rutgers University, à l’Hebrew University de Jérusalem puis à la faculté de lettres de Nice. […] Le miracle de ma vie a été de tomber amoureuse d’un mathématicien français barbu, Jacques Morgenstern. Et puis mes enfants aidant, j’ai été très inspirée pour débuter ma carrière en tant qu’auteur/illustrateur. Rapidement, mes textes se sont allongés, mes livres grandissaient avec mes enfants. Tout m’intéresse, mais surtout l’amour, les gens, les rencontres, la famille, et les livres. J’aime espionner la vie de tous les jours et essayer de construire mes histoires autour de ce monde réel. […] Vous trouverez plein de choses sur mon site dont la liste de tous mes livres, des photos inédites, certains projets en cours et toutes les nouveautés me concernant. »